Диагностический алгоритм при головокружении

Головокружение – субъективный симптом, сопровождающий течение целого ряда заболеваний различных органов и систем организма. Жалобы больных на головокружение встречаются примерно в 12% от общего числа случаев в неврологической практике.

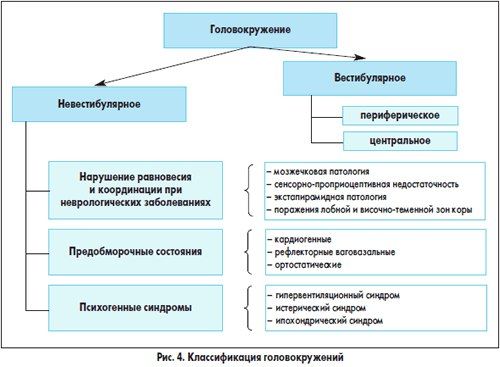

Первый шаг в алгоритме диагностики вестибулярных расстройств состоит в определении характера головокружения, т.е. является ли оно вестибулярным или невестибулярным. Под вестибулярным (системное, истинное) головокружением понимают иллюзию движения самого человека или предметов окружающей среды. Вестибулярное головокружение всегда свидетельствует о патологии вестибулярного анализатора.

Выделяют следующие виды вестибулярного головокружения:

• проприоцептивное – иллюзия движения собственного тела в пространстве;

• тактильное или осязательное – иллюзии движения, зыбкости, неровности опоры под ногами или руками, качания по волнам, проваливания в пространстве;

• зрительное – иллюзия движения неподвижных предметов.

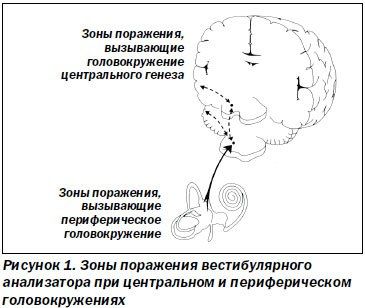

Все другие ощущения и состояния, которые отличаются от системного головокружения (мозжечковые и лобные атаксии, чувства опьянения и дурноты, синкопальные и предобморочные состояния, пелена перед глазами, пустота и легкость в голове, дискомфорт в голове), не связаны с патологией вестибулярного анализатора и носят название невестибулярного (несистемного) головокружения (рис. 1).

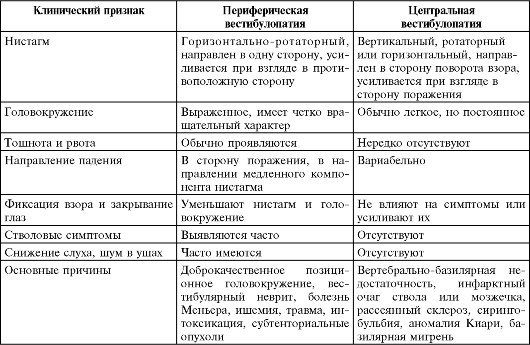

Следующим этапом диагностики является определение уровня поражения вестибулярного анализатора, в зависимости от которого выделяют периферический (ПВС) и центральный (ЦВС) вестибулярные синдромы.

Согласно топической классификации вестибулярных синдромов Н.С. Благовещенской, ПВС связан с поражением вестибулярных образований внутреннего уха, вестибулярного ганглия и корешка VIII пары черепных нервов. ЦВС обусловлен патологией вестибулярных ядер и путей в задней черепной ямке, а также вестибулярных образований в корково–подкорковых отделах мозга. ЦВС подразделяют на субтенториальное стволовое поражение (ядерное, подъядерное, надъядерное в области моста мозга и надъядерное в области среднего мозга) и супратенториальное поражение (диэнцефально–гипоталамическое, подкорковое, корковое).

Головокружение, обусловленное патологией периферического отдела вестибулярного анализатора, как правило, развивается внезапно, имеет выраженный вращательный характер, часто сопровождается тошнотой, рвотой и другими вегетативными расстройствами. Периферическое головокружение ограничено во времени – продолжительность приступа обычно не превышает 24 ч. После острого приступа головокружения сохраняется остаточная вестибулярная дисфункция, но за счет включения центральных компенсаторных механизмов ее продолжительность по времени невелика – несколько часов, максимум – несколько недель. В межприступный период вестибулярных расстройств не отмечается.

При поражении центрального отдела вестибулярного анализатора головокружение выражено не так ярко, но более продолжительно по времени (несколько дней, недель). Однако если процесс в ЦНС остро воздействует на вестибулярные образования, то головокружение во многом сходно с таковым, которое наблюдается при патологии периферического отдела. Компенсаторные возможности при ЦВС выражены меньше, поэтому остаточная вестибулярная дисфункция может присутствовать еще в течение достаточного длительного времени (месяцы и годы).

При ПВС головокружение, как правило, сопровождается слуховыми расстройствами (снижение слуха, шум в ухе). Для ЦВС слуховые расстройства не характерны, за исключением ядерного поражения (боковые отделы моста) и нарушений в среднем мозге. Поражение последнего сопровождается двусторонним снижением слуха.

При ПВС спонтанный нистагм по направлению может быть только горизонтальным либо горизонтально–ротаторным. Характерными особенностями периферического спонтанного нистагма являются его изолированный характер (присутствие только в одном направлении взора), бинокулярность (одинаковое участие в нистагме обоих глаз), равномерность по амплитуде и ритму, сочетание с гармоничным (в сторону, противоположную нистагму) отклонением рук и туловища.

В отличие от периферического при центральном поражении вестибулярного анализатора может наблюдаться как горизонтальный или горизонтально–ротаторный, так и вертикальный, диагональный, конвергирующий спонтанный нистагм. Последние три вида спонтанного нистагма (вертикальный, диагональный, конвергирующий) при ПВС никогда не встречаются. Кроме того, центральный нистагм, как правило, множественный (наблюдается в нескольких направлениях), моноокулярный (один глаз нистагмирует больше) – неравномерный по амплитуде и ритму, сопровождается дисгармоничным (в сторону нистагма или остаются на месте) отклонением рук и туловища.

После определения уровня поражения вестибулярного анализатора проводится сопоставление всей выявленной симптоматики с отдельными нозологическими единицами вестибулярных расстройств. Если симптоматика укладывается в рамки конкретной нозологической формы, то это находит отражение в диагнозе. Если не укладывается, то ограничиваются указанием уровня поражения вестибулярного анализатора.

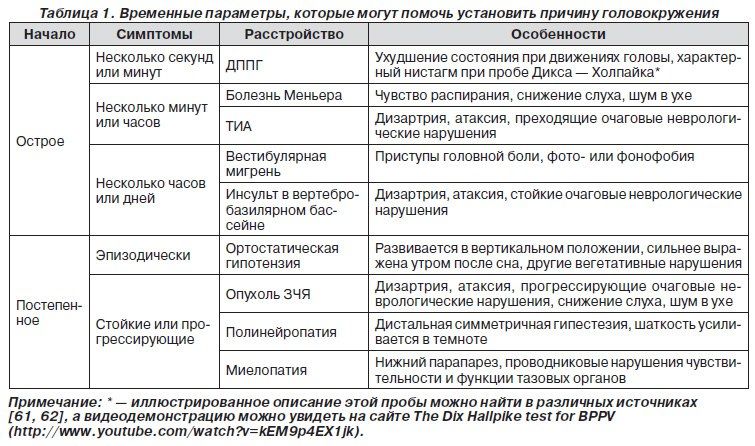

Наиболее распространенными нозологическими формами, обусловленными поражением периферического отдела вестибулярного анализатора, являются болезнь Меньера, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), острый лабиринтит, острое нарушение кровообращения во внутренней слуховой артерии, невринома VIII черепного нерва и некоторые другие (табл. 1).

Особое место среди расстройств периферического отдела вестибулярного анализатора занимает ДППГ – патология, возникающая вследствие перемещения фрагментов отолитов в полукружные каналы внутреннего уха (канало– или купулолитиаз). Отолиты (ушные камни, или отоконии) в основе своей содержат кристаллы карбоната кальция и составляют отолитовую мембрану, которая служит своеобразным грузом для рецепторов, расположенных в сферическом и эллиптическом мешочках преддверия, воспринимающих прямолинейное ускорение и силу гравитации. Вероятно, по каким–либо причинам (вирусная инфекция, травма, сосудистые и дегенеративные изменения внутреннего уха) частицы отолитов могут вычленяться из отолитовой мембраны и при некоторых движениях пациента перемещаться в полукружные каналы. Таким образом, под действием веса отолитового фрагмента ампулярный рецептор, в норме воспринимающий угловое ускорение, приходит в состояние раздражения. Как правило, поражаются ампулярные рецепторы наружного (горизонтальный) или заднего (вертикальный) полукружных каналов.

Несмотря на то, что ДППГ как отдельная нозологическая единица было описано Dix и Hallpike еще в 1952 г. и по, данным зарубежной литературы, на него приходится 17–35% случаев поражения периферического отдела вестибулярного анализатора, тем не менее вследствие скудной освещенности в отечественной литературе данное заболевание вызывает наибольшие диагностические и терапевтические трудности. Наши собственные наблюдения показывают, что в дебюте ДППГ часто принимается за острое нарушение мозгового кровообращения, что вынуждает прибегать к массивной сосудистой терапии, не приводящей к должному эффекту.

ДППГ имеет ярко выраженную и специфическую клиническую картину – возникновение приступов системного головокружения, сопровождающихся нистагмом и бурными вегетативными проявлениями при строго определенных движениях тела или головы. Триггерными движениями являются – принятие горизонтального положения на спине, повороты в постели на бок, вертикализация, запрокидывание головы назад, наклон головы или туловища вниз. Приступы могут возникать при всех вышеперечисленных провоцирующих движениях или только при некоторых. Стороной поражения считается та, при повороте на которую развивается головокружение. Иногда головокружение присутствует при поворотах как на один, так и на другой бок, но на стороне поражения интенсивность головокружения всегда выражена больше. Слух при ДППГ не страдает.

Приступы ДППГ беспокоят больных с регулярной частотой – ежедневно, практически при каждом провоцирующем движении. Продолжительность приступа составляет не более 60 секунд. Иногда больные не могут точно обозначить продолжительность приступа, поскольку, не дожидаясь самопроизвольного окончания приступа, выходят из критического положения.

ДППГ, как правило, сопровождается позиционным нистагмом. В подавляющем большинстве случаев нистагм геотропный, т.е. направлен в сторону нижележащего уха, «к земле». Редко можно наблюдать агеотропный нистагм – направленный в сторону вышележащего уха. Агеотропная форма ДППГ встречается при горизонтальном купулолитиазе.

Диагностика ДППГ осуществляется путем проведения пробы Дикса–Холлпайка (рис. 2).

• Обследуемый сидит на кушетке, взор его фиксирован на лбу врача.

• Врач поворачивает голову больного на 45o в сторону, а затем, удерживая голову руками, быстро укладывает больного на спину, так, чтобы голова свешивалась назад на 20–30o. Это движение не должно занимать более 3 с.

• Наблюдают за движением глаз в течение не менее 20 с при отсутствии нистагма и дольше в случае его появления.

• Процедуру повторяют с поворотом головы в противоположную сторону.

Диагностический тест считается положительным, если возникают позиционное головокружение и нистагм. При поражении заднего полукружного канала наблюдается ротаторный нистагм, направленный в сторону нижележащего уха. При поражении горизонтального – горизонтальный нистагм также в сторону нижележащего уха. Характерными особенностями головокружения и нистагма при ДППГ являются феномены истощения (уменьшение интенсивности при повторных триггерных движениях) и адаптации (самопроизвольное исчезновение через некоторое время – не более 60 с).

ЦВС, как правило, наблюдается при патологии центральной нервной системы различного генеза. Диагностика основного заболевания при центральном вестибулярном синдроме производится неврологом.

Таким образом, основной диагностический поиск при жалобах больного на головокружение сводится к трем основным этапам:

I. Определение характера головокружений.

II. Определение уровня поражения вестибулярного анализатора.

III. Определение нозологической формы.

Лечение головокружения

Особое место в плане лечебной тактики занимает ДППГ. Исходя из патогенетического механизма возникновения ДППГ, в качестве лечебных мероприятий используются реабилитационные вестибулярные маневры – повороты головы и туловища в определенной последовательности, приводящие к возврату отолитов из канала в мешочек. Полное излечение после однократно проведенного маневра, по нашим данным, наблюдается примерно у 83% больных.

Лечебные мероприятия при вестибулярных расстройствах в первую очередь должны быть направлены на устранение причин таковых. Это может быть специфическое лечение заболеваний среднего и внутреннего уха, периферической и центральной нервной системы.

Симптоматическое фармакологическое лечение вестибулярных расстройств проводится препаратами, оказывающими седативное действие на вестибулярную активность (вестибулолитические средства), среди которых основными являются перечисленные ниже.

Аналоги гистамина. Бетагистина дигидрохлорид (Тагиста®). Бетагистин по праву считается одним из ведущих вестибулолитических средств. Основным его преимуществом перед другими препаратами является не только его выраженная вестибулолитическая активность, но и способность оказывать патогенетическое действие при вестибулярных расстройствах сосудистого генеза. Бетагистин эффективен в отношении как периферических, так и центральных вестибулярных расстройств.

Важную роль в функционировании вестибулярных структур играет гистаминергическая система. Так, передача импульсации от вестибулярных рецепторов и вестибулярных ядер обеспечивается преимущественно гистаминергическими нейронами. В ряде исследований показано, что эффективность бетагистина связана с уменьшением как спонтанной, так и вызванной импульсации от вестибулярных рецепторов и вестибулярных ядер. Так, в эксперименте было установлено, что бетагистин уменьшает интенсивность и амплитуду импульсации нейронов латерального вестибулярного ядра как в покое, так и при стимуляции.

Наряду с воздействием на гистаминовые рецепторы периферических и центральных вестибулярных образований, бетагистин оказывает и вазоактивное влияние. Он вызывает расширение артериол и капилляров внутреннего уха, что приводит к избирательному увеличению кровотока. Кроме того, на фоне приема бетагистина отмечается некоторое усиление мозгового кровотока как в вертебрально–базилярной, так и в каротидной системе. Вазоактивный эффект бетагистина, предположительно, обусловлен блокированием гистаминовых Н3–рецепторов и, возможно, воздействием на пресинаптические адренорецепторы.

Анализ действия бетагистина свидетельствует о его разностороннем влиянии на различные патогенетические механизмы головокружения и, следовательно, о патогенетической обоснованности применения препарата.

Бетагистин не вызывает выраженных побочных эффектов. В редких случаях возникают легкие диспептические явления, кожные аллергические реакции и головная боль.

В настоящее время имеется ряд генерических препаратов бетагистина, одним из которых является препарат Тагиста®, который хорошо зарекомендовл себя при лечении пациентов с различными вариантами системного головокружения.

Н1–блокаторы (антигистаминные): прометазин, дименгидринат, меклозин, дифенгидрамин. Головокружение уменьшают лишь те Н1–блокаторы, которые обладают центральным антихолинергическим действием. Возможно, это действие и объясняет вестибулолитический эффект данных средств, так как подавление головокружения не связано ни с блокадой Н1–рецепторов, ни с торможением рвотного центра ствола мозга (многие противорвотные средства не влияют на головокружение).

Основной побочный эффект Н1–блокаторов – седативный и снотворный. Он более выражен у дименгидрината и дифенгидрамина. При остром приступе головокружения это действие бывает желательным, в противном случае предпочтительнее меклозин. Н1–блокаторы могут вызвать такие антихолинергические эффекты, как сухость во рту или нарушение аккомодации.

Прометазин (алифатическое производное фенотиазина) обычно относят к группе антигистаминных средств, хотя он также обладает мягким нейролептическим, седативным, адрено– и холинолитическим действием. Хорошо помогает при укачивании и острых вестибулярных расстройствах. Возможно также курсовое применение при хронической вестибулярной дисфункции, сопровождающейся неврозами и неврозоподобными состояниями, беспокойством, нарушениями сна. Препарат нельзя назначать больным, страдающим заболеваниями, при которых противопоказаны холинолитики (глаукома, язвенная болезнь, гипертрофия предстательной железы, эпилепсия и т.д.).

Антихолинергические препараты: скополамин, атропин. Антихолинергические средства тормозят активность центральных вестибулярных структур. Побочные эффекты антихолинергических средств обусловлены, главным образом, блокированием М–холинорецепторов, поэтому их применение ограничивается купированием острых приступов головокружения или профилактикой болезни движения. Противопоказания к применению препаратов данной группы – те же, что и у других М–холиноблокаторов. Иногда вместе с атропином или скополамином используют прометазин, оказывающий синергическое действие.

Производные фенотиазина: тиэтилперазин, прометазин. Тиэтилпиразин (пиперазиновое производное фенотиазина) наряду с выраженным противорвотным действием обладает также вестибулолитической и нейролептической активностью. Применяется как для купирования острых приступов головокружения, так и для лечения хронических вестибулярных расстройств, преимущественно центрального генеза. Применение тиэтилпиразина несколько ограничено его возможными побочными эффектами: сухостью во рту, сонливостью, экстрапирамидными расстройствами.

Транквилизаторы: гидроксизин, диазепам. Транквилизаторы применяют для уменьшения тревожности, часто сопровождающей хронические вестибулярные расстройства. У гидроксизина противотревожное действие сочетается с антиневротической, вегетостабилизирующей, седативной и антигистаминной активностью, что делает его особенно эффективным при лечении хронического головокружения.

Фенибут – производное ГАМК и фенилэтиламина. Обладает вестибулолитическим, ноотропным и транквилизирующим действием. Применяется при лечении острых и хронических вестибулярных расстройств.

Барбитураты. Выраженные побочные эффекты барбитуратов в виде развития привыкания и зависимости исключают применение данных препаратов для лечения вестибулярной патологии. Алкалоиды белладонны в комбинации с эрготамином и барбитуратами можно назначать для лечения головокружения у больных, страдающих мигренью.

Вазоактивные препараты. Циннаризин эффективно уменьшает вестибулярную активность, а также обладает вазодилатирующим действием, преимущественно на сосуды головного мозга, и умеренной антигистаминной активностью. В случаях, когда головокружение сопровождается беспокойством и напряженным состоянием, рекомендуется сочетать прием циннаризина с диазепамом. Назначается курсами по 1–2 мес. при хроническом головокружении.

Вышеприведенный обзор вестибулолитических средств однозначно свидетельствует, что применение подавляющего большинства препаратов ограничивается имеющимися у них побочными эффектами. Поэтому их применение возможно только для купирования приступа острой вестибулярной дисфункции или ситуационно, например, при укачивании. И только бетагистин (Тагиста®) благодаря отсутствию у него значимых побочных эффектов может с успехом применяться как при острых, так и при хронических вестибулярных расстройствах.

Литература

1. Благовещенская Н.С. Отоневрологические симптомы и синдромы. – М.: Медицина, 1990. – 431 с.

2. Дикс М.Р., Худ Дж.Д. Головокружение.– М.: Медицина, 1989.– 479 с.

Источник

Головокружение — одна из наиболее частых и в то же время нелюбимых врачами жалоб среди пациентов соматического и неврологического профиля.

Головокружение является не самостоятельной нозологией, а симптомом, связанным с целым рядом болезней (как минимум 70 заболеваний и состояний), поэтому диагностика и лечение головокружений являются достаточно непростой задачей для врача любой специальности.

Головокружение — жалоба довольна субъективная, описываемая пациентами как «иллюзии движения» или «галлюцинации движения», что обусловливает трудность идентификации данного феномена.

Причиной головокружений является нарушение баланса информации, поступающей от 3 афферентных систем: вестибулярной, зрительной и проприоцептивной.

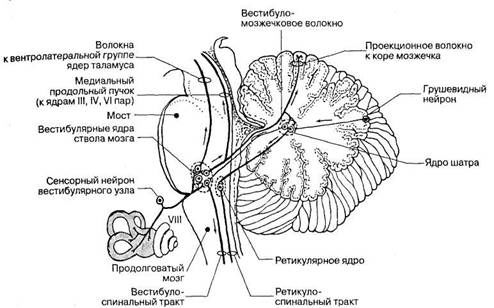

Необходимо напомнить, что вестибулярный аппарат имеет обширные связи, благодаря наличию в своем составе 4 ядер, которые, в свою очередь, связаны с 5 физиологическими системами:

- с глазодвигательными ядрами через медиальный продольный пучок (ядра Кахаля и Даркшевича);

- с ретикулярной формацией (ч/з tr. vestibuloreticularis);

- с моторной частью спинного мозга через вестибулоспинальные пути (ч/з tr. vestibulospinalis);

- с мозжечком (ч/з tr. vestibulocerebellaris);

- c экстрапирамидной системой (ч/з tr. vestibulorubralis).

Благодаря таким обширным связям с различными структурами ЦНС, причина головокружений часто остается неустановленной.

Что касается патохимической основы возникновения вертиго, в ее основе лежит активация/блокада гистаминовых рецепторов:

- активация H1-рецепторов (постсинаптических) приводит к расширению капилляров, снижение активности — к вазоспазму и, соответственно, ухудшению кохлеарного и вестибулярного кровотока, т. е. областей с наибольшей плотностью расположения указанных рецепторов;

- блокада H3-рецепторов вызывает ингибирование активации ампулярных клеток внутреннего уха и вестибулярных ядер ствола мозга. Кроме того, увеличение концентрации гистамина, отмечающееся при блокаде H3-рецепторов, также приводит к вазодилатации. Н3-рецепторы (пресинаптические) по механизму отрицательной обратной связи регулируют синтез и секрецию гистамина, тормозят передачу возбуждения на уровне окончаний симпатических сосудосуживающих волокон, вызывают вазодилатацию сосудов головного мозга.

Однако головокружение далеко не всегда связано с поражением вестибулярного аппарата, поэтому для врача на этапе анализа жалоб очень важно решить, каким является головокружение:

- вестибулярным (истинным, системным);

- невестибулярным (несистемным, неспецифическим).

Анализ жалоб, которыми пациенты описывают свои субъективные ощущения, также играет немаловажную роль в дифференциальной диагностике причины головокружений.

Для системного головокружения характерны:

- ощущение вращения окружающих предметов вокруг себя;

- ощущение вращения, падения, наклона, раскачивания собственного тела в определенном направлении.

Для неспецифического головокружения характерны:

- отсутствие чувства вращения;

- ощущение неустойчивости, общая слабость;

- предчувствие падения;

- шаткость, неуверенность при ходьбе.

Если головокружение является системным, т. е. является частью вестибулярного симптомокомплекса, то помимо этого, при расспросе и объективном осмотре будут выявлены:

- нистагм, чаще спонтанный, возникающий в момент головокружения;

- атаксия;

- вегетативные проявления в виде тошноты, рвоты, гипергидроза.

Дальнейшая тактика врача основывается на топической диагностике с установлением уровня поражения. Если вовлечена вестибулярная система от ядер вестибулярного нерва в стволе головного мозга до височных долей коры больших полушарий, наиболее вероятно центральное головокружение. Если процесс локализуется во внутреннем ухе, преддверно-улитковом нерве, мостомозжечковом углу или доходит до ядер вестибулярного нерва в стволе головного мозга, — периферическое головокружение. Для каждого из видов системного головокружения также характерны свои особенности, которые могут помочь врачу в установлении истинной причины данного патологического состояния.

Характерными особенностями периферического вестибулярного головокружения являются:

- приступообразность течения (внезапное начало и конец);

- продолжительность (редко превышает 24 часа);

- сочетание с выраженными вегетативными расстройствами;

- хорошее самочувствие больного между приступами;

- быстрое наступление компенсации за счет включения центральных компенсаторных механизмов;

- нистагм спонтанный, односторонний, горизонтальный, направление в здоровую сторону независимо от направления взгляда, не исчезает при закрытых глазах, длится несколько секунд.

Для системного вестибулярного головокружения центрального генеза характерны:

- хроническое течение;

- умеренная интенсивность;

- сочетание с симптомами поражения ЦНС;

- ограниченность компенсаторных возможностей;

- отсутствие слуховых нарушений;

- нистагм либо отсутствует, либо имеет разные направления в зависимости от направленности взгляда и уровня поражения (горизонтальный, вертикальный, диагональный), наиболее выражен при взгляде в сторону поражения, исчезает при закрытых глазах, длится в течение минуты.

При каких заболеваниях возможно развитие периферического головокружения?

- вестибулярный нейронит;

- доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ);

- билатеральная вестибулопатия.

При этих заболеваниях периферическое вестибулярное головокружение не сопровождается нарушением слуха.

Если симптомокомплекс сопровождается нарушением слуха, но другой очаговой неврологической симптоматики не выявляется, то очаг поражения расположен во внутреннем ухе, преддверно-улитковом нерве и/или его ядрах:

- болезнь Меньера;

- инфаркт лабиринта, исходом которого является необратимая глухота;

- опухоли (невринома VIII пары черепно-мозговых нервов);

- лабиринтит и т. п.

Если головокружение сопровождается развитием очаговой неврологической симптоматики, то следует думать о центральном головокружении. В зависимости от наличия симптомов можно предположить следующие заболевания и патологические процессы:

- синдром мостомозжечкового угла;

- опухоли IV желудочка;

- нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне;

- рассеянный склероз;

- головокружение как аура эпилептического припадка.

Если характер жалоб не свидетельствует в пользу системного головокружения, речь идет о несистемном (невестибулярном) головокружении.

Среди несистемного головокружения можно выделить несколько вариантов:

- связанное с липотимиями («обморочными реакциями») и обмороками;

- связанное с поражением различных отделов нервной системы, участвующих в обеспечении равновесия и координации;

- психогенное.

Как говорилось выше, жалобы, предъявляемые при несистемном головокружении, — внезапно наступающая общая слабость, ощущение дурноты, потемнение в глазах, звон в ушах, предчувствие падения.

Необходимо помнить, что предобморочное состояние не всегда переходит в обморок, поэтому при частом повторении липотимий основной жалобой у пациентов является именно головокружение.

Еще одной причиной несистемных головокружений может явиться постуральная гипотензия в структуре периферической вегетативной недостаточности.

Попробуем теперь составить алгоритм диагностических мероприятий, которые помогут быстрее выявить причину возникновения головокружения.

При жалобах больного на головокружение все мероприятия сводятся к трем основным этапам:

- определение характера головокружений;

- определение уровня поражения вестибулярного анализатора или других структур нервной системы;

- определение нозологической формы.

Для этого проводится анализ основных жалоб, выясняется характер, длительность и острота головокружения, а также сопутствующие жалобы.

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на:

- сопутствующие соматические заболевания;

- заболевания наружного, среднего, внутреннего уха;

- травмы шейного отдела позвоночника;

- баротравмы;

- прием медикаментов, употребление алкоголя и наркотических веществ.

Источники:

- СИНДРОМ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- Дифференциальная диагностика и лечение головокружений

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник