Дифференциальная диагностика при головокружениях

Головокружение — одна из наиболее частых и в то же время нелюбимых врачами жалоб среди пациентов соматического и неврологического профиля.

Головокружение является не самостоятельной нозологией, а симптомом, связанным с целым рядом болезней (как минимум 70 заболеваний и состояний), поэтому диагностика и лечение головокружений являются достаточно непростой задачей для врача любой специальности.

Головокружение — жалоба довольна субъективная, описываемая пациентами как «иллюзии движения» или «галлюцинации движения», что обусловливает трудность идентификации данного феномена.

Причиной головокружений является нарушение баланса информации, поступающей от 3 афферентных систем: вестибулярной, зрительной и проприоцептивной.

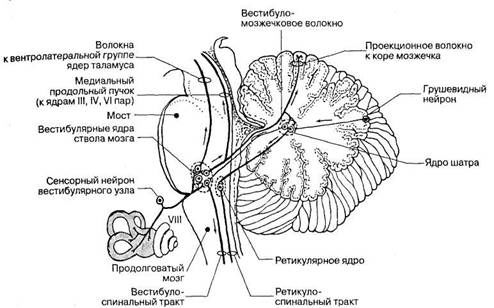

Необходимо напомнить, что вестибулярный аппарат имеет обширные связи, благодаря наличию в своем составе 4 ядер, которые, в свою очередь, связаны с 5 физиологическими системами:

- с глазодвигательными ядрами через медиальный продольный пучок (ядра Кахаля и Даркшевича);

- с ретикулярной формацией (ч/з tr. vestibuloreticularis);

- с моторной частью спинного мозга через вестибулоспинальные пути (ч/з tr. vestibulospinalis);

- с мозжечком (ч/з tr. vestibulocerebellaris);

- c экстрапирамидной системой (ч/з tr. vestibulorubralis).

Благодаря таким обширным связям с различными структурами ЦНС, причина головокружений часто остается неустановленной.

Что касается патохимической основы возникновения вертиго, в ее основе лежит активация/блокада гистаминовых рецепторов:

- активация H1-рецепторов (постсинаптических) приводит к расширению капилляров, снижение активности — к вазоспазму и, соответственно, ухудшению кохлеарного и вестибулярного кровотока, т. е. областей с наибольшей плотностью расположения указанных рецепторов;

- блокада H3-рецепторов вызывает ингибирование активации ампулярных клеток внутреннего уха и вестибулярных ядер ствола мозга. Кроме того, увеличение концентрации гистамина, отмечающееся при блокаде H3-рецепторов, также приводит к вазодилатации. Н3-рецепторы (пресинаптические) по механизму отрицательной обратной связи регулируют синтез и секрецию гистамина, тормозят передачу возбуждения на уровне окончаний симпатических сосудосуживающих волокон, вызывают вазодилатацию сосудов головного мозга.

Однако головокружение далеко не всегда связано с поражением вестибулярного аппарата, поэтому для врача на этапе анализа жалоб очень важно решить, каким является головокружение:

- вестибулярным (истинным, системным);

- невестибулярным (несистемным, неспецифическим).

Анализ жалоб, которыми пациенты описывают свои субъективные ощущения, также играет немаловажную роль в дифференциальной диагностике причины головокружений.

Для системного головокружения характерны:

- ощущение вращения окружающих предметов вокруг себя;

- ощущение вращения, падения, наклона, раскачивания собственного тела в определенном направлении.

Для неспецифического головокружения характерны:

- отсутствие чувства вращения;

- ощущение неустойчивости, общая слабость;

- предчувствие падения;

- шаткость, неуверенность при ходьбе.

Если головокружение является системным, т. е. является частью вестибулярного симптомокомплекса, то помимо этого, при расспросе и объективном осмотре будут выявлены:

- нистагм, чаще спонтанный, возникающий в момент головокружения;

- атаксия;

- вегетативные проявления в виде тошноты, рвоты, гипергидроза.

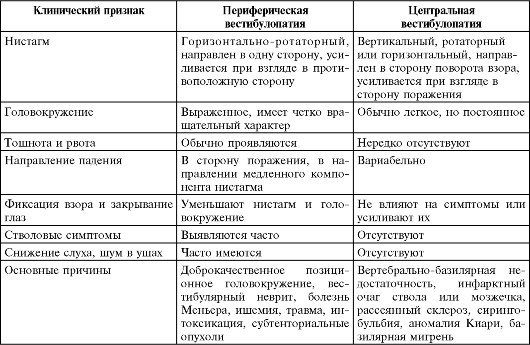

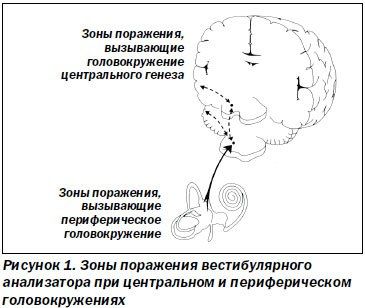

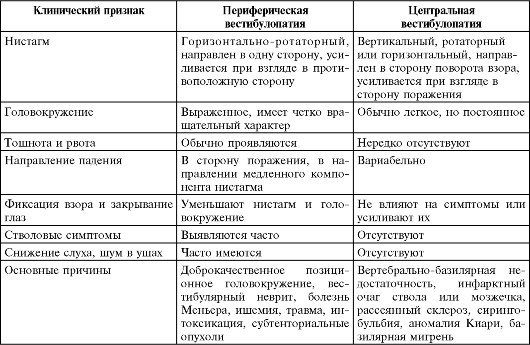

Дальнейшая тактика врача основывается на топической диагностике с установлением уровня поражения. Если вовлечена вестибулярная система от ядер вестибулярного нерва в стволе головного мозга до височных долей коры больших полушарий, наиболее вероятно центральное головокружение. Если процесс локализуется во внутреннем ухе, преддверно-улитковом нерве, мостомозжечковом углу или доходит до ядер вестибулярного нерва в стволе головного мозга, — периферическое головокружение. Для каждого из видов системного головокружения также характерны свои особенности, которые могут помочь врачу в установлении истинной причины данного патологического состояния.

Характерными особенностями периферического вестибулярного головокружения являются:

- приступообразность течения (внезапное начало и конец);

- продолжительность (редко превышает 24 часа);

- сочетание с выраженными вегетативными расстройствами;

- хорошее самочувствие больного между приступами;

- быстрое наступление компенсации за счет включения центральных компенсаторных механизмов;

- нистагм спонтанный, односторонний, горизонтальный, направление в здоровую сторону независимо от направления взгляда, не исчезает при закрытых глазах, длится несколько секунд.

Для системного вестибулярного головокружения центрального генеза характерны:

- хроническое течение;

- умеренная интенсивность;

- сочетание с симптомами поражения ЦНС;

- ограниченность компенсаторных возможностей;

- отсутствие слуховых нарушений;

- нистагм либо отсутствует, либо имеет разные направления в зависимости от направленности взгляда и уровня поражения (горизонтальный, вертикальный, диагональный), наиболее выражен при взгляде в сторону поражения, исчезает при закрытых глазах, длится в течение минуты.

При каких заболеваниях возможно развитие периферического головокружения?

- вестибулярный нейронит;

- доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ);

- билатеральная вестибулопатия.

При этих заболеваниях периферическое вестибулярное головокружение не сопровождается нарушением слуха.

Если симптомокомплекс сопровождается нарушением слуха, но другой очаговой неврологической симптоматики не выявляется, то очаг поражения расположен во внутреннем ухе, преддверно-улитковом нерве и/или его ядрах:

- болезнь Меньера;

- инфаркт лабиринта, исходом которого является необратимая глухота;

- опухоли (невринома VIII пары черепно-мозговых нервов);

- лабиринтит и т. п.

Если головокружение сопровождается развитием очаговой неврологической симптоматики, то следует думать о центральном головокружении. В зависимости от наличия симптомов можно предположить следующие заболевания и патологические процессы:

- синдром мостомозжечкового угла;

- опухоли IV желудочка;

- нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне;

- рассеянный склероз;

- головокружение как аура эпилептического припадка.

Если характер жалоб не свидетельствует в пользу системного головокружения, речь идет о несистемном (невестибулярном) головокружении.

Среди несистемного головокружения можно выделить несколько вариантов:

- связанное с липотимиями («обморочными реакциями») и обмороками;

- связанное с поражением различных отделов нервной системы, участвующих в обеспечении равновесия и координации;

- психогенное.

Как говорилось выше, жалобы, предъявляемые при несистемном головокружении, — внезапно наступающая общая слабость, ощущение дурноты, потемнение в глазах, звон в ушах, предчувствие падения.

Необходимо помнить, что предобморочное состояние не всегда переходит в обморок, поэтому при частом повторении липотимий основной жалобой у пациентов является именно головокружение.

Еще одной причиной несистемных головокружений может явиться постуральная гипотензия в структуре периферической вегетативной недостаточности.

Попробуем теперь составить алгоритм диагностических мероприятий, которые помогут быстрее выявить причину возникновения головокружения.

При жалобах больного на головокружение все мероприятия сводятся к трем основным этапам:

- определение характера головокружений;

- определение уровня поражения вестибулярного анализатора или других структур нервной системы;

- определение нозологической формы.

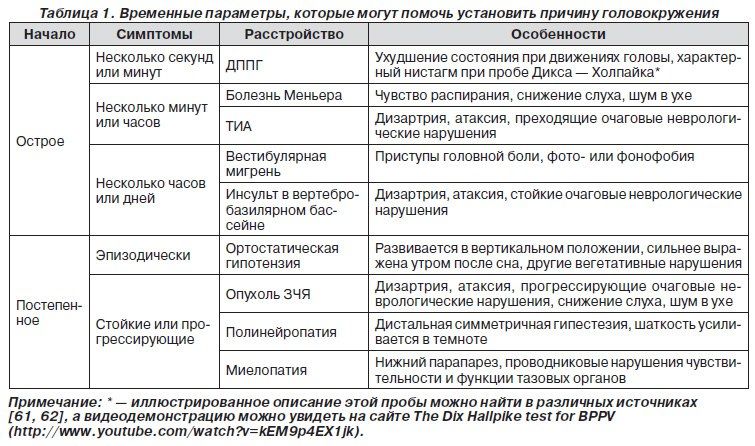

Для этого проводится анализ основных жалоб, выясняется характер, длительность и острота головокружения, а также сопутствующие жалобы.

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на:

- сопутствующие соматические заболевания;

- заболевания наружного, среднего, внутреннего уха;

- травмы шейного отдела позвоночника;

- баротравмы;

- прием медикаментов, употребление алкоголя и наркотических веществ.

Источники:

- СИНДРОМ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- Дифференциальная диагностика и лечение головокружений

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Определение уровня поражения вестибулярной системы — это важная задача при обследовании пациента с жалобами на головокружение (ГК). Правильно спланированное нейровестибулярное обследование без использования дорогостоящего инструментального и аппаратного оборудования (например, МРТ) с высокой степенью вероятности может выявить признаки и причины (этиопатогенез) расстройств равновесия различного генеза.

Рецидивирующие эпизоды ГК широко распространены в любом возрасте. В практике невролога и терапевта не менее 20% больных жалуются на ГК, у женщин оно встречается в 2 раза чаще. Распространенность вестибулярных расстройств увеличивается с возрастом.

В отечественной медицине традиционно связываются с сосудистой патологией головного мозга — с острой или хронической недостаточностью кровообращения в вертебрально-базилярной системе. При этом появление ГК при изменении положения головы, тела, рентгенологические признаки остеохондроза, особенности развития сосудистой системы в виде гипоплазии одной из позвоночных артерий, данные допплерографии о так называемом вертеброгенном влиянии на кровоток приводят к гипердиагностике цереброваскулярной патологии. Крупные эпидемиологические исследования не- однократно показывали, что не более чем у 1 — 12% больных ГК является следствием вертебрально-базилярной недостаточности. В этом случае возникновение изолированного ГК без других очаговых неврологических симптомов может быть связано не только с поражением ушного лабиринта, вестибулярного нерва или преддверного ганглия, но в редких случаях и с односторонним повреждением вестибулярных ядер ствола головного мозга, клочковой области мозжечка, височных долей больших полушарий. В остальных случаях – это наиболее частыми причинами ГК являются периферические варианты вестибулярной дисфункции (периферические вестибулопатии) — отолитиаз, вестибулярный нейронит и хроническая ремиттирующая лабиринтопатия (болезнь Меньера). В связи с этим выделяют периферическое и центральное вестибулярное ГК. Следует помниь о том, что причинами эпизодической неустойчивости, шаткости, воспринимаемыми пациентами как ГК, также могут быть многочисленные неврологические (полиневропатия, мозжечковая атаксия и др.), соматические и психические (фобическое постуральное ГК) заболевания.

Для выявления признаков периферического и центрального ГК был разработан протокол нейровестибулярного исследования «АЛГОРИТМ» (на основании данных о диагностической ценности различных методов обследования больных с ГК), включающий последовательное выполнение диагностических мероприятий и одновременно мнемотехнику, облегчающую запоминание нужной информации путем образования ассоциаций (авторы: А.С. Кудрявцева, ММЦ «СОГАЗ»; А.В. Амелин, А.А. Скоромец, ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», Санкт-Петербург; С.В. Лиленко, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи», Санкт-Петербург; ГБОУ ВПО «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург):

▲ [перейти] к источнику

читайте также статью: Диагностика головокружения в условиях приемного отделения (на laesus-de-liro.livejournal. com) [читать]

Источник

Дифференциальный диагноз головокружения. Головная боль и головокружение.

В данной статье рассматриваются алгоритмы дифференциальной диагностики различных симптомокомплексов. Подобный подход занимает довольно много времени и предназначен для использования врачами, имеющими на проведение осмотра около часа. В таблице перечислены пять специфических симптомокомплексов. Если симптомы не соответствуют ни одному из приведенных в таблице симптомокомплексов, можно руководствоваться алгоритмом обследования с учетом только длительности клинических проявлений. А. Подход, основанный на наличии определенных симптомокомплексов

1. Головокружение «укладывания» и позиционные синдромы. Пациенты жалуются на кратковременные приступы вращательного головокружения, когда они поднимаются или ложатся в кровать или при поворотах с одной стороны на другую. Подобная симптоматика очень характерна для доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ).

ДППГ. Если типичный нистагм наблюдается при позиционной пробе Dix-Hallpike, нет необходимости рассматривать какой-либо другой диагноз. Поскольку около 95 % случаев позиционного нистагма вызваны ДППГ, даже при атипичных вариантах позиционного нистагма целесообразно назначить стандартное для ДППГ лечение еще до того, как будут рассмотрены другие варианты диагноза. МРТ головы рекомендуют при рефрактерных к лечению случаях атипичного ДППГ.

Патология центрального происхождения. Выраженный позиционый нистагм может также быть проявлением поражений ствола мозга или мозжечка (например, медуллобластомы или мальформации Арнольда-Киари). МРТ при позиционном нистагме показана при наличии отклонений, выявленных в процессе объективного неврологического обследования или в случае рефрактерного к лечению атипичного ДППГ.

Вестибулярный неврит. При периферических вестибулопатиях может быть обнаружен слабый горизонтальный позиционный нистагм. В этом случае показаны аудиография и ЭНГ.

Постуральная гипотензия также проявляется несистемным головокружением при вставании с кровати, но никогда не возникает в положении лежа. Диагноз устанавливают на основании симптоматического снижения артериального давления или учащении пульса при переходе из положения лежа в положение стоя. Диагностическое значение имеет снижение артериального давления не менее чем на 20 мм рт. ст.

2. Головная боль и головокружение

Мигрень. Большинство пациентов — женщины в возрасте от тридцати до сорока лет, причем обострение симптомов заболевания наступает в перименструальном периоде. Часто обнаруживается семейный анамнез, усиление симптомов при употреблении определенных пищевых продуктов и физической нагрузке. Эффект эмпирического назначения противомигренозных препаратов (верапамил или р-ад-реноблокаторы) может помочь подтвердить диагноз.

Посттравматическое головокружение. Для диагностики назначают аудиометрию, ЭНГ, КТ головы и ЭЭГ.

Мальформация Арнольда-Киари. Характерны головная боль в затылочной области, направленный вниз нистагм и атаксия. Для установления диагноза показана сагиттальная Т1-МРТ.

Нелокализованное головокружение. Для уточнения характера головокружения назначают аудиометрию и ЭНГ. Параллельно проводят уточнение характера головной боли (дифференцируют головную боль напряжения, мигрень, синусит и т. д.).

— Также рекомендуем «Гидропс. Чувствительность к изменениям давления. Феномен Туллио. Медико-юридические ситуации.»

Оглавление темы «Диагностика головокружения. Нарушения слуха.»:

1. Позиционный тест Dix-Hallpike. Нистагм, возникающий при резких поворотах головы.

2. Исследование вестибуло-окулярного рефлекса. Лабораторные исследования при головокружении.

3. Дифференциальный диагноз головокружения. Головная боль и головокружение.

4. Гидропс. Чувствительность к изменениям давления. Феномен Туллио. Медико-юридические ситуации.

5. Длительность головокружения. Темп головокружения. Эпизоды головокружения.

6. Тугоухость. Причины тугоухости. Анатомия и физиология органов слуха.

7. Головокружение. Причины головокружения. Отогенное головокружение. Центральное головокружение.

8. Строение внутреннего уха. Обследование пациентов с патологией органов слуха.

9. Слух. Обследование слуха. Диапазон слуха. Кондуктивная тугоухость.

10. Нейросенсорная тугоухость. Слуховая нейропатия. Степень потери слуха.

Источник

Г. Д. Вейс

Головокружение — одна из самых частых

и в то же время одна из самых «нелюбимых»

врачами жалоб. Дело в том, что головокружение

может быть симптомом самых различных

неврологических и психических заболеваний,

болезней сердечно-сосудистой системы,

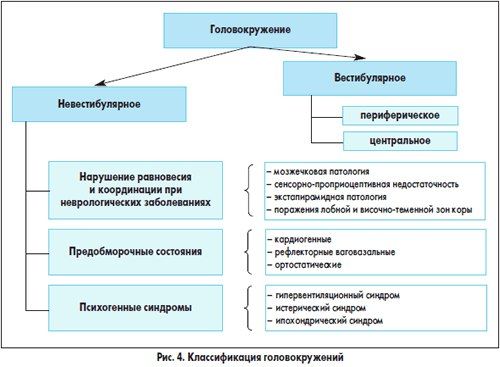

глаз и уха. Общие алгоритмы диагностической

тактики при головокружении приведены

на рис. 4.1

ирис. 4.2.

I. Определение.

Поскольку больные могут называть

«головокружением» самые различные

ощущения, при опросе необходимо прежде

всего уточнить характер этих ощущений.

Обычно их можно отнести к одной из

четырех категорий.

А. Вестибулярное

головокружение (истинное

головокружение, вертиго) обычно

обусловлено поражением периферического

или центрального отдела вестибулярной

системы. Оно проявляется иллюзией

движения собственного тела или окружающих

предметов. При этом возникают ощущения

вращения, падения, наклона или раскачивания.

Острое головокружение часто сопровождается

вегетативными симптомами (тошнотой,

рвотой, повышенным потоотделением),

чувством страха, нарушением равновесия

и нистагмом (последний иногда приводит

к нечеткости зрения).

Б. Обморок ипредобморочное

состояние.Этими терминами

обозначают временную потерю сознания

или ощущение приближающейся потери

сознания. В предобморочном состоянии

часто наблюдаются повышенное потоотделение,

тошнота, чувство страха и потемнение в

глазах. Непосредственная причина

обморока — падение мозгового кровотока

ниже уровня, необходимого для обеспечения

мозга глюкозой и кислородом. Обморок и

предобморочное состояние обычно

развиваются на фоне артериальной

гипотонии, заболеваний сердца или

вследствие вегетативных реакций (см.рис. 4.1),

и тактика при этих состояниях совершенно

иная, чем при вестибулярном головокружении.

В. Нарушение равновесияхарактеризуется неустойчивостью, шаткой

(«пьяной») походкой, но не истинным

головокружением. Причина этого состояния —

поражения различных отделов нервной

системы, обеспечивающих пространственную

координацию. Однако больные с мозжечковыми,

зрительными, экстрапирамидными и

проприоцептивными расстройствами часто

определяют ощущение неустойчивости

как «головокружение».

Г. Неопределенные

ощущения,часто описываемые как

головокружение, возникают при эмоциональных

расстройствах, таких, как гипервентиляционный

синдром, ипохондрический или истерический

невроз, депрессия. Больные обычно

жалуются на «туман в голове», чувство

легкого опьянения, дурноту или страх

падения. Эти ощущения достаточно четко

отличаются от ощущений при вестибулярном

головокружении, обморочных состояниях

и нарушениях равновесия. Поскольку

любое головокружение, независимо от

его причины, может вызвать тревожность,

она не может служить доказательством

психогенной природы заболевания.

Д. Некоторые

больные с жалобами на головокружение

затрудняются описать свои ощущения. В

этом случае целесообразно провести

провокационные пробы.

1. Стандартный набор

провокационных пробна головокружение

включает:

а. Ортостатическую

пробу.

б. Форсированную

гипервентиляцию в течение 3 мин.

в. Резкие

повороты во время ходьбы или круговое

вращение в положении стоя.

г. Пробу

Нилена—Барани на позиционное

головокружение (см.гл. 4,

п. III.Б.2).

д. Пробу

Вальсальвы, которая усиливает

головокружение, обусловленное

краниовертебральными аномалиями

(например, синдромом Арнольда—Киари)

или перилимфатической фистулой, а также

вызывает предобморочное состояние у

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. После каждой

пробы необходимо спросить, напоминает

ли возникшее головокружение то ощущение,

которое беспокоит больного. При

ортостатической гипотонии,

гипервентиляционном синдроме, позиционном

головокружении и многих вестибулярных

нарушениях результаты проб хорошо

воспроизводятся, что позволяет получить

важную диагностическую информацию.

II. Клиническое

обследование больных с вестибулярным

головокружением.Для того чтобы

оценить результаты исследований,

необходимо хорошо знать взаимосвязи

вестибулярной системы с глазодвигательной,

слуховой и спинномозжечковой системами.

Существуют два основных типа вестибулярных

рефлексов. Благодаря вестибулоокулярным

рефлексам поддерживается фиксация

взора на рассматриваемых предметах, то

есть — постоянство изображения на

сетчатке. Вестибулоспинальные рефлексы

обеспечивают расположение головы и

туловища, необходимое для координированных

движений и поддержания вертикального

положения.

А. Нистагму

больных с головокружением — важнейший

признак вестибулярных нарушений. Знание

нескольких простых физиологических

принципов помогает избежать частых

ошибок в интерпретации нистагма.

1. Канальноокулярные

рефлексы. Каждый горизонтальный

полукружный канал связан через нейроны

ствола мозга с глазодвигательными

мышцами таким образом, что снижение

импульсации от него вызывает отклонение

глаз к этому каналу, а увеличение —

движение в противоположную сторону. В

норме импульсация, постоянно идущая в

ствол мозга от правых и левых полукружных

каналов и отолитовых органов, равна по

интенсивности. Внезапный дисбаланс

вестибулярной афферентации вызывает

медленное отклонение глаз, которое

прерывается быстрыми, вызванными

активацией коры, корректирующими

движениями глаз в противоположном

направлении (нистагм).

2. Поражения лабиринтаобычно вызывают снижение импульсации

от одного или нескольких полукружных

каналов. В связи с этим при острых

односторонних поражениях лабиринта

возникает однонаправленный нистагм,

медленная фаза которого направлена в

сторону пораженного уха, а быстрая —

в противоположную сторону. Нистагм

может быть ротаторным или горизонтальным.

Он усиливается при отведении глаз в

сторону его быстрой фазы (то есть к

здоровому уху). При острой вестибулярной

дисфункции окружающие предметы обычно

«вращаются» в направлении быстрой фазы

нистагма, а тело — в направлении

медленной фазы. Больные иногда лучше

определяют направление вращения при

закрытых глазах. В положении стоя больные

отклоняются и падают преимущественно

в сторону медленной фазы нистагма (то

есть пораженного уха).

3. Центральный нистагм.Альтернирующий нистагм, меняющий свое

направление в зависимости от направления

взора, чаще наблюдается при лекарственных

интоксикациях, поражениях ствола мозга

или патологических процессах в задней

черепной ямке. Вертикальный нистагм

почти всегда свидетельствует о поражении

ствола мозга или срединных структур

мозжечка.

Б. Холодовая проба.Обычные физиологические раздражители

одновременно воздействуют на оба

лабиринта. Ценность холодовой пробы

состоит в том, что она позволяет

исследовать функцию каждого лабиринта

в отдельности. Исследование проводят

в положении больного лежа; голову

приподнимают под углом 30°. Наружный

слуховой проход промывают холодной

водой, имитируя тем самым одностороннюю

вестибулярную гипофункцию (наблюдающуюся,

например, при вестибулярном нейроните

или лабиринтите). Холодная вода вызывает

движение эндолимфы, в результате которого

снижается импульсация от горизонтального

полукружного канала. В норме это приводит

к тошноте, головокружению и горизонтальному

нистагму, медленная фаза которого

направлена в исследуемую сторону, а

быстрая — в противоположную. Следят

за направлением, длительностью и

амплитудой нистагма. Снижение ответа

с одной стороны указывает на поражение

лабиринта, преддверно-улиткового нерва

или вестибулярных ядер на этой стороне.

Исследование противопоказано при

повреждении барабанной перепонки.

В. Электронистагмография.

Сетчатка по отношению к роговице

заряжена отрицательно, поэтому при

движениях глаз меняется электрическое

поле и возникает электрический ток.

Регистрация этого тока (а следовательно,

и движений глаз) с помощью электродов,

накладываемых вокруг глаз, называется

электронистагмографией. Данный метод

позволяет количественно оценить

направление, скорость и длительность

нистагма. Электронистагмография

используется в функциональных

вестибулярных пробах для регистрации

спонтанного, позиционного, холодового

и вращательного нистагма. Методом

электронистагмографии можно зафиксировать

нистагм при закрытых глазах. Это дает

важную дополнительную информацию,

поскольку при фиксации взора нистагм

часто подавляется.

Г. Тугоухость и шум

в ушахмогут возникать при

заболеваниях периферического отдела

вестибулярной системы (внутреннего уха

или преддверно-улиткового нерва), если

в процесс вовлекается слуховой аппарат.

При поражении ЦНС слух снижается редко.

При вестибулярном головокружении

аудиологическое исследование часто

помогает установить диагноз.

1. При тональной

аудиометрии измеряют порог восприятия

звуков разной частоты. Для дифференциальной

диагностики нейросенсорной и кондуктивной

тугоухости сравнивают слуховой порог

при воздушном и костном проведении

звука.

2. Для более

точной аудиологической оценки

дополнительно исследуют восприятие и

разборчивость речи, феномен ускоренного

нарастания громкости звука и угасание

тона (см.табл. 4.1).

Д. Стабилография —

исследование равновесия с помощью

подвижной платформы — позволяет

количественно оценить непроизвольные

постуральные рефлексы, предотвращающие

падение, а также роль информации от

различных органов чувств в поддержании

равновесия.

Е. Функциональные

вестибулярные пробы, электронистагмография

и стабилография— сложные и

трудоемкие процедуры. Они не могут

заменить тщательного клинического

обследования, а при невестибулярном

головокружении они не нужны.

III. Диагностика и

лечение заболеваний, сопровождающихся

вестибулярным головокружением(см.табл. 4.2).

Две самые частые причины вестибулярного

головокружения — вестибулярный

нейронит и доброкачественное позиционное

головокружение.

А. Вестибулярный

нейронит(острая периферическая

вестибулопатия, вестибулярный неврит).

1. Общие сведения.Вестибулярный нейронит проявляется

внезапным продолжительным приступом

головокружения, который часто

сопровождается тошнотой, рвотой,

нарушением равновесия и чувством страха.

Симптомы усиливаются при движениях

головы или изменении положения тела.

Больные переносят это состояние крайне

тяжело и часто не поднимаются с постели.

Характерен спонтанный нистагм, медленная

фаза которого направлена в сторону

пораженного уха. На этой же стороне

снижается реакция на холодовую пробу.

Часто отмечается позиционный нистагм.

Иногда возникают шум и чувство заложенности

в ухе. Слух не снижается, а результаты

аудиологического исследования остаются

нормальными. Очаговых симптомов,

указывающих на поражение ствола мозга

(парез, диплопия, дизартрия, нарушения

чувствительности), нет. Заболевание

возникает у взрослых любого возраста.

Острое головокружение обычно проходит

самопроизвольно через несколько часов,

однако может повторяться в ближайшие

дни или недели. В последующем может

сохраняться остаточная вестибулярная

дисфункция, проявляющаяся нарушением

равновесия, особенно выраженным при

ходьбе. Почти в половине случаев приступы

головокружения повторяются через

несколько месяцев или лет. Причина

вестибулярного нейронита неизвестна.

Предполагается вирусная этиология (как

и при параличе Белла), однако доказательств

этого нет. Вестибулярный нейронит

является скорее синдромом, нежели

отдельной нозологической формой.

Неврологическое и отоневрологическое

исследование помогают установить

периферический характер вестибулярной

дисфункции и исключить поражения ЦНС,

обычно имеющие менее благоприятный

прогноз.

2. Лечение симптоматическое.

а. Лекарственные

средства. Втабл. 4.3перечислены

лекарственные средства, уменьшающие

головокружение при вестибулярном

нейроните, укачивании и других

вестибулярных нарушениях (вестибулолитические

средства). При выраженной тошноте

лекарственные средства назначают в

свечах или парентерально. Показаниями

к госпитализации служат выраженное

нарушение равновесия, а также упорная

рвота, требующая регидратации.

Источник