Европейской федерации неврологических обществ мигрень

… является самой частой причиной развития (до ~ 87% всех случаев) хронической ежедневной головной боли — наиболее сложной в диагностическом и терапевтическом плане группе цефалгий.

Хроническая мигрень ([ХМ] в соответствие с МКГБ 3-бета, 2013) — это тяжелое неврологическое расстройство при котором головная боль (ГБ) отмечается ≥15 дней в месяц на протяжении ≥3 месяцев, при этом не менее 8 дней соответствует критериям мигрени (М) без ауры (Мба) или М с аурой (Ма) или отвечает на мигрень-специфическую терапию (триптанами или производными эрготамина) [ХМ в МКГБ-2 — трансформированная мигрень]. ХМ составляет 7 — 8% от всей популяции пациентов с М. В общей популяции ХМ выявляется примерно у 2% людей (в Российской Федерации — у 6%).

читайте также пост: Диагностика мигрени — это просто (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Несмотря на то, что ХМ относится к первичным (доброкачественным) ГБ, она (ХМ) характеризуется развитием выраженной дезадаптации пациентов и оказывает значительное индивидуальное и общественное бремя. Большинство страдающих ХМ — люди трудоспособного возраста (средний возраст составляет 40 — 49 лет).

Развитию ХМ всегда предшествует период М с эпизодическими приступами (ГБ <15 дней в месяц). Необходимо отметить, что процесс хронизации М — от низкой до высокой частоты ГБ — происходит постепенно, и формирование ХМ — один из возможных исходов этого процесса. Так, прогрессирование заболевания с развитием ежегодных новых случаев ХМ отмечается у 2,5% пациентов с эпизодической М. В последующем ХМ является относительно стабильным состоянием, когда на протяжении нескольких лет клиническая картина меняется незначительно или на короткое время.

Параклинические методы обследования, в том числе методы нейровизуализации (КТ и МРТ), сканирование церебральных сосудов, люмбальная пункция, рутинные лабораторные тесты и др., которые указывали бы на возможный вторичный характер хронической ГБ, не выявляют у пациентов с ХМ каких-либо значимых (специфических) изменений. На сегодняшний день критерии диагноза ХМ являются единственным способом снижения диагностических ошибок ([!!!] обратите внимание: важный вспомогательный критерий диагноза ХМ — наличие типичных приступов эпизодической М в начале заболевания).

Обратите внимание: ХМ и лекарственно-индуцированная ГБ (ЛИГБ, синоним: абузусная ГБ). Особое внимание лекарственному злоупотреблению (анальгетиков [включая содержащие опиоиды и барбитураты комбинированные препараты] или специфических противомигренозных средств [эрготов и/или триптанов]) при ХМ уделяется в связи с его доказанной ролью в качестве фактора риска развития ХМ, возможной роли в поддержании [1] прогрессирующего и персистирующего течения ХМ, и [2] рефрактерности к лечению (см. далее). В соответствии с МКГБ-3 (бета), избыточное применение симптоматических препаратов для купирования ГБ не исключает диагноза ХМ, но требует двойной кодировки диагноза: 1.3 Хроническая мигрень и 8.2 Головная боль, связанная с избыточным применением лекарственных препаратов для купирования ГБ. Включение параметра отсутствия или наличия избыточного применения лекарств при ХМ крайне важно, поскольку несет информацию как для клинических исследований, так и практической деятельности; факт избыточного применения лекарств может изменить подходы к лечению, хотя не меняет диагноз.

читайте также пост: Лекарственно-индуцированная головная боль (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Эффективное лечение пациентов с ХМ — это трудная задача, решение которой требует комплексного подхода и работы мультидисциплинарной команды специалистов, возглавляемой цефалгологом (в идеале лечение пациентов с ХМ должно осуществляться в специализированных центрах ГБ). До настоящего времени отсутствует общепринятый согласованный документ, который бы регламентировал купирующее и профилактическое лечение для пациентов с ХМ. [!!!] Следует помнить, что прежде чем приступить к лечению ХМ необходимо исключить вторичный (симптоматический) генеза заболевания.

читайте также пост: «Симптомы тревоги» при мигрени (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

После [1] этапа исключения вторичного, симптоматического генеза заболевания и [2] окончательного установления диагноза ХМ с пациентами начинают работу с использованием следующих подходов:

[1] выявление и лечение психических и соматических коморбидных расстройств, в том числе способствующих развитию (факторы риска) и персистированию ХМ, способных влиять на качество жизни пациентов с ХМ, а также на выбор лекарственных препаратов, эффективность лечения и прогноз;

[2] выявление и коррекция других факторов риска развития ХМ, в том числе избыточного применения симптоматических препаратов для купирования ГБ, стрессовых ситуаций в жизни, чрезмерного потребления кофеина;

[3] выявление триггерных факторов, провоцирующих возникновение приступов М, и разработка поведенческих стратегий для избегания или уменьшения их влияния на пациента;

[4] подбор новых препаратов для купирования или облегчения ГБ, которые используются при появлении атак и восстановления функциональной активности пациента;

[5] подбор и проведение курсового лекарственного профилактического лечения длительностью 4 — 6 месяцев, основным показателем эффективности которого будет считаться уменьшение числа дней с ГБ в месяц на 50% и более, т.е. «переход» пациента из группы ХМ в группу эпизодической М;

[6] подбор и проведение немедикаментозного лечения (психотерапия, методы релаксации и стресс-управления, лечебная гимнастика, рефлексотерапия, биологическая обратная связь, мануальная терапия, массаж и др.), особенно если пациент настроен и хочет следовать такой терапевтической стратегии; при необходимости, особенно в случаях рефрактерности к медикаментозному лечению, применяются методы нейромодуляции, такие как стимуляция затылочного нерва, стимуляция блуждающего нерва, транскраниальная магнитная стимуляция;

[7] информационно-образовательные беседы с пациентом, с целью повышения приверженности пациента к лечению, что в дальнейшем во многом определит благоприятный прогноз в отношении эффективности лечения.

Обратите внимание! Основой ведения пациентов с ХМ остается профилактическое лечение, выбор препаратов для которого должен быть индивидуальным и учитывать коморбидные и сопутствующие расстройства, при этом важно избегать назначения лекарств, способных обострять эти заболевания. Также выбор лечения должен основываться на доказательствах эффективности и безопасности препарата при лечении именно популяции пациентов с ХМ. Но, к сожалению, на сегодняшний момент только небольшое число исследований доказало эффективность лекарственных препаратов при длительном применении и только у пациентов с ХМ. Рандомизированные контролируемые исследования подтвердили эффективность двух препаратов — ботулинического токсина типа А и топирамата — в профилактическом лечении ГБ у пациентов с ХМ.

Рефрактерная ХМ [рХМ] (ЕФГБ [Европейская федерация головной боли], 2014) — это неэффективность адекватно проводимого профилактического лечения по крайней мере 3 из 5 классов препаратов с доказанной эффективностью, принимаемых в рекомендованных дозах на протяжении не менее 3 месяцев каждый:

Подробнее о ХМ в следующих источниках:

статья «Классификация, диагностика и лечение хронической мигрени: обзор новых данных» А.Р. Артеменко, А.Л. Куренков, К.В. Беломестова; Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Научный центр здоровья детей РАМН, Москва (Журнал неврологии и психиатрии, №11, 2013) [читать];

статья «Принципы опроса в постановке диагноза хронической мигрени» А.Р. Артеменко, А.Л. Куренков, К.В. Беломестова; Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Научный центр здоровья детей РАМН, Москва (Журнал неврологии и психиатрии, №9, 2014) [читать];

статья «Диагностика рефрактерных форм хронической первичной головной боли» Е.В. Екушева, А.Р. Артеменко, В.В. Осипова; ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва; ГБУЗ «Научно-практический центр психоневрологии им. З.П. Соловьева ДЗМ», Москва (Журнал неврологии и психиатрии, №1, 2017; Вып. 2) [читать];

статья «Практические вопросы ведения пациентов с хронической мигренью. Рекомендации российских экспертов» Н.В. Латышева, Е.Г. Филатова, Г.Р. Табеева, В.В. Осипова, А.Р. Артеменко, С.В. Тарасова, Ю.Э. Азимова, З. Кацарава; ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва; Клиника головной боли академика Александра Вейна, Москва; Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самара; Университетская клиника головной боли, Москва; Отделение неврологии Евангелической больницы г. Унна; Германия (журнал «Нервно-мышечные болезни» №3, 2015) [читать];

статья «Хроническая мигрень: особенности современного профилактического лечения» А.Р. Артеменко, А.Л. Куренков, В.С. Шевченко, В.В. Цивилева, К.В. Татаринова; ФГБОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва; ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва (журнал «Поликлиника» №2, 2016) [читать];

статья «Стратегии повышения эффективности терапии хронической мигрени» М.В. Наприенко, Л.В. Смекалкина; Клиника головной боли и вегетативных расстройств им. академика Александра Вейна, Москва (Журнал неврологии и психиатрии, №12, 2015) [читать];

статья «Нейромодуляция в лечении первичных форм головной боли: механизмы эффективности, обзор методов и показания к их применению» Э.Д. Исагулян, Е.В. Екушева, А.В. Артеменко, А.В. Сергеев, В.В. Осипова; ФГАУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, Москва; ФГОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА, Москва; НИО неврологии Научнотехнологического парка биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва; ГБУЗ Научный психоневрологический центр им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения г. Москвы (журнал «Российский журнал боли» №3, 2018) [читать]

читайте также пост: Рефрактерные формы мигрени и кластерной головной боли (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Источник

Головная боль — одна из наиболее частых жалоб на приеме врача общей практики. Диагностика и терапия головной боли нередко представляют большие трудности, особенно на этапе первичной медицинской помощи.

Основным инструментом диагностики любых форм головной боли как для неврологов, так и для других специалистов является Международная классификация головной боли третьего пересмотра (МКГБ-3), которая содержит не только диагностические критерии, но и основные принципы диагностики первичных и вторичных цефалгий [1].

По данным многочисленных эпидемиологических исследований наибольшее распространение в популяции имеют первичные (доброкачественные) формы головной боли, когда не удается выявить органическую причину боли (табл. 1). Частота вторичных (симптоматических) форм, обусловленных органическими поражениями головного мозга или других структур, расположенных в области головы и шеи, а также системными заболеваниями, составляет лишь 2–5% [2].

Наибольшее распространение в популяции, а значит, и в практике терапевта имеют следующие формы головной боли [1]:

- Мигрень (с аурой и без ауры).

- Хроническая мигрень. Хроническая мигрень представляет собой головную боль любого типа (мигренеподобную или подобную головной боли напряжения (ГБН)), возникающую 15 и более дней в месяц, при этом 8 дней в месяц возникает головная боль, соответствующая критериям мигрени.

- Эпизодическая ГБН.

- Другие хронические ежедневные или почти ежедневные головные боли, в том числе хроническая головная боль напряжения и медикаментозно-индуцированная (абузусная) головная боль, обусловленная избыточным приемом обезболивающих препаратов. Абузусная головная боль развивается у пациентов, которые исходно имели первичные формы — мигрень и ГБН при злоупотреблении ими обезболивающими препаратами (более 15 доз в месяц). Наибольшую угрозу для возникновения абузусной головной боли представляют комбинированные анальгетики, содержащие кодеин и барбитураты.

Принципы диагностики головной боли

Анализ жалоб и анамнеза заболевания

Диагностика первичных форм головной боли является исключительно клинической и включает в себя сбор жалоб, анамнеза, общий и неврологический осмотр пациента, а также получение сведений о предшествующей терапии, ее эффективности и количестве принимаемых обезболивающих препаратов.

Первым этапом диагностики головной боли является исключение вторичных ее причин. Симптомы — «красные флажки» могут быть выявлены в ходе расспроса и осмотра пациента (табл. 2) [3].

Также необходимо помнить, что многие лекарственные средства могут провоцировать развитие головной боли [4].

Как правило, во время общего и неврологического осмотра пациентов с первичными головными болями и абузусной головной болью патологии не выявляется. При осмотре пациента во время приступа мигрени можно отметить признаки вегетативной дисфункции: ладонный гипергидроз, изменение окраски пальцев кистей (синдром Рейно), признаки повышенной нервно-мышечной возбудимости (симптом Хвостека). При пальпации у пациентов с мигренью и ГБН часто обнаруживается болезненность и напряжение перикраниальных мышц.

Роль дополнительных исследований

Дополнительные исследования, включая инструментальные, лабораторные (электроэнцефалография, рентгенография черепа, ультразвуковая допплерография, реоэнцефалография, методы нейровизуализации и др.) и консультации специалистов, в большинстве случаев не являются информативными и не имеют диагностической ценности при первичных формах головной боли и абузусной головной боли [5].

Таким образом, диагностический алгоритм при обращении пациента с основной жалобой на головную боль начинается с подробного сбора анамнеза, общего и неврологического осмотра (рис.). При наличии симптомов — «красных флажков» пациент должен быть обследован. Показаниями для нейровизуализации также могут быть атипичное течение первичных форм головных болей (мигрени, головной боли напряжения, кластерной головной боли), а также их резистентность к стандартной терапии. Если у пациента имеются симптомы — «красные флажки», но магнитно-резонансная томография и другая диагностика не выявила патологических изменений, то пациента следует вести как страдающего первичной формой головной боли, однако проводить динамическое наблюдение. При развитии громоподобной или внезапно начавшейся головной боли в первую очередь необходимо исключать внутримозговое или субарахноидальное кровоизлияние, поэтому методом выбора в данной ситуации является компьютерная томография [6, 7].

Лечение первичных форм головной боли

Фармакотерапия пациентов с первичными формами головной боли включает в себя два направления — купирование возникшей головной боли и профилактику и лечение хронических форм. Препараты, рекомендованные международными стандартами, представлены в табл. 5. Следует отметить, что консультация пациента с головной болью должна включать элементы когнитивно-поведенческой психотерапии. Пациенту необходимо сообщить об отсутствии у него серьезного заболевания, а также об оптимальных методах купирования приступов (ранний прием препаратов, когда боль еще слабая или умеренная), методах профилактики. Для контроля количества дней с головной болью рекомендуется ведение дневника головной боли [3].

В настоящее время для пациентов с головной болью, в том числе и с мигренью, стал доступен комбинированный анальгетик Экседрин. Экседрин представляет собой комбинацию ацетилсалициловой кислоты, парацетамола и кофеина. Дозы каждого из составляющих подбирались таким образом, чтобы достичь максимальной эффективности в сочетании с максимальной безопасностью. Экседрин рекомендован Европейской федерацией неврологических обществ (EFNS) как средство для лечения мигрени уровня А. Кроме мигрени Экседрин может быть использован для купирования других типов головной боли. Достоверное уменьшение мигренозной боли возникает уже через 30 мин после приема Экседрина. В отличие от простых анальгетиков и НПВС Экседрин уменьшает и сопутствующие симптомы мигренозной головной боли — тошноту, рвоту, свето- и звукобоязнь. Препарат характеризуется благоприятным профилем переносимости. Серьезные нежелательные явления не были зарегистрированы ни в одном из трех крупных контролируемых исследований [8, 9].

Литература

- Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Th International Classification of Headache Disorders, 3 rd edition (beta version) // Cephalalgia. 2013, v. 33, p. 629–808.

- Ayzenberg I., Katsarava Z., Sborowski A. et al. The prevalence of primary headache disorders in Russia: A countrywide survey // Cephalalgia. 2012, 32 (5), 373–381.

- Стайнер Т. Дж. и соавт. Европейские принципы ведения пациентов с наиболее распространенными формами головной боли в общей практике. Практическое руководство для врачей / Пер. с англ. Ю. Э. Азимовой, В. В. Осиповой; науч. ред. В. В. Осиповой, Т. Г. Вознесенской, Г. Р. Табеевой. М.: ООО «ОГГИ. Рекламная продукция», 2010. 56 с.

- Осипова В. В., Азимова Ю. Э., Табеева Г. Р. Международные принципы диагностики головных болей: проблемы диагностики головных болей в России / Вестник семейной медицины. 2010, № 2, с. 8–18.

- Goldstein L. H., Seed P. T., Clark L. V. et al. Predictors of outcome in patients consulting their general practitioners for headache: a prospective study // Psychol Health. 2011, 26 (6) 751–764.

- De Klippel N., Jansen J. P., Carlos J. S. Survey to evaluate diagnosis and management of headache in primary care: Headache Management Pattern programme // Curr Med Res Opin. 2008. 24 (12): 3413–3422.

- Massetto N., Gambini C., Bernardoni P. et al. Underdiagnosis of primary headaches: results of a survey on patients attending headache centres // Neurol Sci. 2009, 30 Suppl 1: S129–131.

- Diener H. C., Pfaffenrath V., Pageler V. et al. The fixed combination of acetylsalicylic acid, paracetamol and caffeine is more effective than single substances and dual combination for the treatment of headache: a multicentre, randomized, double-blind, single-dose, placebo-controlled parallel group study // Cephalalgia. 2005, 25, 776–787.

- Evers S., A´ frab J., Frese A. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine — revised report of an EFNS task force // European Journal of Neurology. 2009, 16: 968–981.

Статья подготовлена при поддержке ООО «Новартис Консьюмер Хелс»

Ю. Э. Азимова1, кандидат медицинских наук

В. В. Осипова, доктор медицинских наук, профессор

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

1 Контактная информация: azimova.j@mail.ru

Купить номер с этой статьей в pdf

Источник

В большинстве случаев мигрень распознается легко. Обследование для подтверждения диагноза проводить не нужно. Диагноз «мигрень» устанавливается на основании описания головной боли и при отсутствии каких-либо признаков патологии при врачебном осмотре.

Мигренью называют хроническое заболевание, основным проявлением которого является приступ головной боли, соответствующий диагностическим критериям, утвержденным Международным обществом по изучению головной боли 3 бета (2013) [три основные формы]:

[1] мигрень без ауры;

[2] мигрень с аурой;

[3] хроническая мигрень;

а также

[4] осложнения мигрени;

[5] возможная мигрень;

[6] эпизодические синдромы, ассоциированные с мигренью.

Аура — это комплекс неврологических (очаговых) симптомов, возникающих непосредственно перед или в самом начале мигренозной головной боли. В зависимости от сосудистого бассейна, вовлеченного в патологический процесс, выделяют:

■ типичная аура («классическая», мигрень [при возникновении дисциркуляции в бассейне задней мозговой артерии]) проявляется в виде гомонимных зрительных нарушений: искры, молниеподобные вспышки, скотомы, гемианопсии;

■ ретинальная мигрень представляет собой приступы, при которых возникает мерцание, слепота на один глаз или мононуклеарная скотома вследствие дисциркуляции в системе ветвей центральной артерии сетчатки;

■ офтальмоплегическая мигрень характеризуется мигренозными атаками, которые сочетаются с преходящими глазо-двигательными расстройствами (односторонний птоз, диплопия, мидриаз на стороне боли и т.п.); предполагается, что расстройства обусловлены компрессией глазодвигательного нерва расширенными и отечными сонной артерией и кавернозным синусом или спазмом и последующим отеком артерии, снабжающей кровью глазодвигательный нерв, что приводит к его ишемии; эта форма мигрени заслуживает особого внимания, так как требует исключения сосудистых аномалий (артериальные, артерио-венозные аневризмы);

■ гемиплегическая мигрень характеризуется развитием пареза руки или гемипареза, сочетающегося с гемигипестезией либо парестезиями, причем эти проявления могут возникать и изолированно (гемипарестетическая форма); двигательные расстройства редко достигают степени паралича и проявляются в виде затруднения движений, легкой слабости, неловкости в руке;

■ типичная аура без головной боли – типичная аура, с чувствительными или зрительными проявлениями, с постепенным развитием симптомов и продолжительностью не более часа, полной обратимостью симптоматики и отсутствием головной боли;

■ стволовая аура (ранее — мигрень базилярного типа) проявляется преходящими симптомами дисциркуляции в бассейне базилярной артерии: вспышка яркого света с последующим двусторонним расстройством зрения вплоть до слепоты, шумом в ушах, головокружением, атаксией, а иногда даже дизартрией; возможны кратковременные парестезии в руках, реже – в ногах, сопровождающиеся появлением резкого приступа пульсирующей головной боли с преимущественной локализацией в затылочной области, рвотой и кратковременной (30% случаев) потерей сознания, что обусловлено распространением ишемического процесса на область ретикулярной формации ствола мозга.

Диагностические критерии мигрени (головной боли) независимо от того с аурой она или без ауры – не отличаются:

[1] (А. … приступы головной боли, отвечающие критериям В-D).

[2] В. Продолжительность приступов 4 — 72 ч (без лечения или при неэффективном лечении).

[3] С. Головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик: 1. односторонняя локализация, 2. пульсирующий характер, 3. интенсивность боли от средней до значительной, 4. головная боль ухудшается от обычной физической активности или требует прекращения обычной физической активности (например, ходьба, подъем по лестнице).

[4] D. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов: 1. тошнота и/или рвота, 2. фотофобия или фонофобия.

[5] Е. Не связана с другими причинами (нарушениями).

«Аура» у мигрени с аурой также должна соответствовать диагностическим критериям:

[1] как минимум один симптом ауры постепенно развивается на протяжении не менее 5 минут и/или различные симптомы ауры возникают последовательно на протяжении не менее 5 минут;

[2] каждый симптом имеет продолжительность не менее 5 минут, но не более 60 минут.

Следует отметить следующие принципиальное отличие в диагностических критериях мигрени без ауры и мигрени с аурой: при мигрени без ауры необходимо по меньшей мере 5 приступов, отвечающих диагностическим критериям, а при мигрени с аурой — 2 приступа.

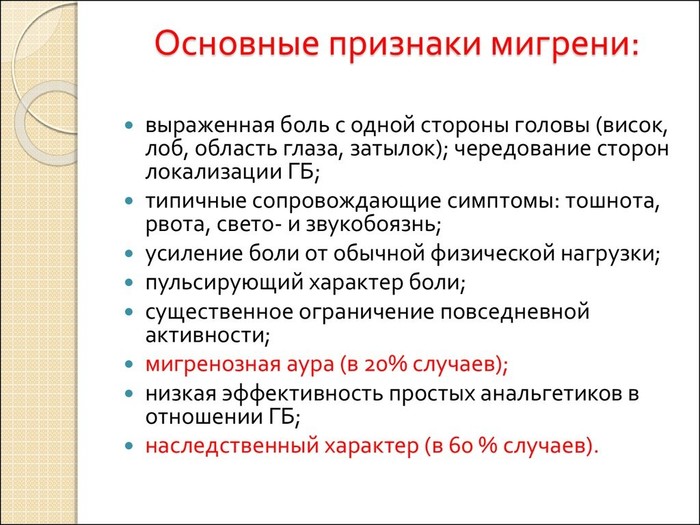

Таким образом, диагностическими признаками мигренозных цефалгий являются:

[1] как правило (но не обязательно), гемикраническая локализация головной боли;

[2] пульсирующий характер этой боли;

[3] выраженная интенсивность болевых ощущений, усугубляющихся при физической работе, ходьбе;

[4] наличие всех или одного-двух сопровождающих симптомов (тошнота, рвота, свето-звукобоязнь);

[5] длительность атаки от 4 до 72 часов;

[6] не менее пяти (или двух – при мигрени с аурой) атак в анамнезе, отвечающих вышеперечисленным критериям.

Для мигрени с аурой основными критериями принадлежности ауры к мигрени являются:

[1] ни один симптом ауры не должен длиться менее 5 и более 60 минут;

[2] полная обратимость одного или более симптомов ауры, свидетельствующих о фокальной церебральной дисфункции;

[3] длительность «светлого» промежутка между аурой и началом головной боли не должна превышать 60 минут.

Обратите внимание на то, что если приступы мигрени (как с аурой таки без ауры) отвечают всем необходимым диагностическим критериям кроме одного, тогда выставляется диагноз «Возможная мигрень (с аурой / без ауры)». При этом также возможная мигрень не должна быть связана с другими причинами (нарушениями).

В упрощенном схематичном виде диагностический алгоритм диагностики мигрени представлен следующей последовательностью «вопрос – ответ»:

1-й вопрос: «Это внезапная сильная головная боль, которая возникла не впервые?» – ответ: «Да»;

2-й вопрос: «Головная боль не связана с высокой температурой, повышением артериального давления, травмой головы или приемом лекарственных препаратов?» – ответ: «Да»;

3-й вопрос: «Головная боль нарушает повседневную активность, работу или учебу как минимум на 1 день?» — ответ: «Да»;

4-й вопрос: «Головная боль сопровождается тошнотой и/или рвотой, непереносимостью света и/или звука?» — ответ: «Да»;

5-й вопрос: «Головная боль распространяется на одну сторону головы и носит преимущественно пульсирующий (в такт с биением сердца) характер?» — ответ: «Да»;

Заключение: «У Вас мигрень».

[скрининг-диагностика мигрени — анкета ID-Migraine]

В диагностике мигрени может помочь возможное наличие у пациента следующих предвестников головной боли (развивающихся постепенно, нечетко выраженных, в связи с чем не всегда замечаемых пациентом и выявляемых лишь при целенаправленном опросе): общая слабость или недомогание; обостренное или сниженное восприятие; снижение настроения или повышенная раздражительность; тяга к конкретной пище (сладкая или кислая еда); повышенная чувствительность к световым и/или звуковым раздражителям; чрезмерная зевота; повышенная активность или снижение работоспособности; затруднение речи; напряжение в области мышц шеи.

На любом этапе диагностического процесса, наблюдении за пациентом с мигренью и его лечении необходимо помнить о «сигналах опасности» при мигрени:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Разнообразие клинических проявлений мигрени может приводить [1] к объективным трудностям, [2] к сложному дифференциальному диагностическому поиску или [3] к ошибочной постановке диагноза у пациентов с другой патологией. Можно выделить три варианта клинических ситуаций:

[1] «маски» мигрени, или симптоматическая мигрень, когда другое заболевание протекает схоже с мигренью (например, церебральная аневризма до разрыва, диссекция позвоночной или внутренней сонной артерии, синдром обратимой церебральной вазоконстрикции — СОЦВ, антифосфолипидный синдром);

[2] пограничные состояния, когда мигрень (симптоматическая) и сопутствующие заболевания имеют схожие механизмы развития (например, синдромы CADASIL и MELAS);

[3] мигрень как «хамелеон», когда истинную мигрень клинически сложно отличить от другой патологии; появляется необходимость дифференциального диагностического поиска (мигрень с аурой — транзиторная ишемическая атака, мигрень со зрительной аурой — формы затылочной эпилепсии, мигрень с нарушением сознания — транзиторная глобальная амнезия, вестибулярная мигрень — периферические вестибулопатии).

подробнее в статье «Маски» мигрени: вопросы дифференциального диагноза острой головной боли» А.В. Сергеев, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Журнал неврологии и психиатрии, №1, 2018) [читать]

У ряда пациентов типичная мигренозная головная боль может быть общей длительностью 15 или более дней в месяц (при этом 8 приступов должны иметь характеристики мигрени и купироваться приемом триптанов или препаратов, содержащих эрготамин) в течение более чем 3 месяцев. В этом случае выставляют диагноз «Хроническая мигрень», но при обязательном условии, что отсутствует злоупотребление лекарственными препаратами (лекарственный абузус).

Следует помнить о таких грозных осложнениях мигрени, как мигренозный статус и мигренозный инфаркт.

Мигренозный статус – это серия тяжелых, следующих друг за другом приступов, которые сопровождаются многократной рвотой, со светлыми промежутками не более 4 часов или один тяжелый и продолжительный приступ, продолжающийся более 72 часов, несмотря на проводимую терапию. Мигренозный статус является тяжелым состоянием, требующим, как правило, стационарного лечения.

Мигренозный инфаркт – это сочетание одного или более симптомов мигренозной ауры (продолжающуюся более 60 минут) с ишемическим повреждением мозга, подтвержденого адекватными методами нейровизуализации. Причем данные ишемические повреждения головного мозга не связана с другими причинами (например, кардиогенная эмболия).

Критерии диагностики мигрени согласно (новым изменениям в) Международной классификации головных болей (МКГБ), версия 3 бета, 2013

Классификация мигрени ( МКГБ-3, 2013 г.):

1.1. Мигрень без ауры.

1.2. Мигрень с аурой.

1.3. Периодические синдромы детского возраста – предшественники мигрени (абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста, Циклическая рвота).

1.4. Ретинальная мигрень.

1.5. Осложнения мигрени.

1.5.1. Хроническая мигрень.

1.5.2 Мигренозный статус.

1.5.3 Персистирующая аура без инфаркта.

1.5.4 Мигренозный инфаркт.

1.5.5 Мигрень – триггер эпилептического припадка.

1.6. Возможная мигрень.

1.1. Мигрень без ауры

Критерии диагностики «мигрени без ауры» не претерпели существенных изменений. Необходимо обратить внимание, что односторонний характер головной боли не является строго обязательным условием. У ряда врачей сложилось мнение, что мигрень — это только гемикрания, и двусторонняя головная боль при данном заболевании невозможна. Но в критериях указано на наличие двух из четырех характеристик головной боли (пункт С). Таким образом, головная боль может быть двусторонней, если имеются другие критерии, например, выраженная интенсивность и усиление при физической нагрузке, пульсирующий характер боли.

Описание: повторяющиеся головные боли, проявляющиеся приступами (атаками) цефалгии продолжительностью 4 — 72 часа. Типичными проявлениями являются односторонняя локализация боли, пульсирующий характер, средняя или значительная интенсивность, ухудшение головной боли от обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или рвота, фотофобия и фонофобия.

Диагностические критерии:

А. По меньшей мере 5 приступов, отвечающих критериям В-D

В. Продолжительность приступов 4 — 72 часа (без лечения или при неэффективном лечении).

С. Головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик:

1. односторонняя локализация;

2. пульсирующий характер;

3. интенсивность боли от средней до значительной;

4. головная боль ухудшается от обычной физической активности или требует прекращения обычной физической активности (например, ходьба, подъем по лестнице).

D. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов:

1. тошнота и/или рвота;

2. фотофобия и фонофобия;

Е. Головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3 бета.

1.2. Мигрень с аурой

Ранее используемые термины: классическая мигрень, ассоциированная мигрень, офтальмическая, гемипарестетическая или афатическая мигрень, осложненная мигрень.

Описание: расстройство, проявляющееся повторяющимися эпизодами обратимых локальных неврологических симптомов (аурой), обычно нарастающих в течение 5 — 20 минут и продолжающихся не более 60 минут. Головная боль с характеристиками мигрени без ауры, как правило, следует, за симптомами ауры. В редких случаях головная боль может отсутствовать совсем или не иметь мигренозных черт.

Виды мигрени с аурой:

1. Мигрень с типичной аурой (1.1. Типичная аура с ГБ 1.2. Типичная аура без ГБ);

2. Мигрень со стволовой аурой (раньше мигрень базилярного типа);

3. Гемиплегическая мигрень (3.1. Семейная гемиплегическая мигрень 1, 2, 3 типов и мигрень с мутациями в других локусах); 3.2. Спорадическая гемиплегическая мигрень);

4. Ретинальная мигрень.

Диагностические критерии:

А. По меньшей мере 2 приступа, отвечающие критериям В и С.

B. Один и более из следующих полностью обратимых симптомов ауры:

1.зрительные; 2. сенсорные; 3. речевые и/или связанные с языком; 4. двигательные; 5.стволовые; 6. ретинальные.

C. Две и более из следующих 4 характеристик:

1. Один и более симптомов ауры постепенно нарастает в течение ≥5 минут и/или два и более симптомов возникают последовательно;

2. Каждый отдельный симптом ауры продолжается 5 — 60 минут;

3. Один и более симптомов ауры является односторонним;

4. аура сопровождается головной болью или головная боль возникает в течение <60 минут после ауры.

D. Головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3 бета.

1.3. Хроническая мигрень

Наибольшие изменения коснулись раздела 1.3. Хроническая мигрень. На протяжении последних лет велись споры по данной проблеме. Предлагались различные варианты критериев диагностики. Результатом проведенных в данном направлении исследований и явились изменения в классификации — термин «хроническая мигрень» перешел из разряда осложнений в отдельную группу разновидности мигрени, что подчеркивает значимость данного заболевания. Важным представляется и тот факт, что раньше в критерии хронической мигрени включалась только «мигрень без ауры» (приступы не менее 15 дней в месяц). Теперь к хронической мигрени могут относиться и частые приступы «мигрени с аурой». При хронической мигрени меняются характеристики головной боли, что нашло отражение в новом варианте классификации. Теперь среди 15 и более приступов головной боли в месяц, необходимых для постановки диагноза хронической мигрени, 8 приступов должны иметь характеристики мигрени и купироваться приемом триптанов или препаратов, содержащих эрготамин. Остальные приступы могут носить характер головной боли напряжения. Данные изменения помогут практикующим врачам более точно ставить диагноз хронической мигрени.

Описание: мигренозная головная боль, которая возникает 15 или более дней в месяц в течение более чем 3 месяцев при отсутствии злоупотребления лекарственными препаратами (лекарственного абузуса).

Диагностические критерии:

A. Головная боль (мигренозного типа и/или похожая на головную боль напряжения), возникающая с частотой ≥15 дней в месяц в течение >3месяцев и отвечающая критериям В и С.

B. Пациент уже имел ≥5 атак головной боли, отвечающей критериям B-D для 1.1 Мигрень без ауры и/или критериям B и C для 1.2 Мигрень с аурой

C. Головная боль ≥8 в дней в месяц в течение >3 месяцев соответствует любому из следующих критериев:

1. критерии C и D для 1.1 Мигрень без ауры;

2. критерий B и C для 1.2 Мигрень с аурой;

3. головная боль в начале приступа расценивается пациентом как мигрень и облегчается при приеме триптанов или производных спорыньи.

D. Головная боль не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ-3 бета.

Для пациентов, имеющих критерии для 1.3 Хронической мигрени и для 8.2 Головных болей, связанных с избыточным употреблением медикаментов для купирования боли, должны быть поставлены оба диагноза. После прекращения избыточного употребления анальгетиков, мигрень будет классифицирована как эпизодическая или хроническая в зависимости от частоты приступов. В последнем случае диагноз 8.2 Головных болей, связанных с избыточным употреблением медикаментов для купирования боли может быть снят.

Дополнительная литература:

статья «Критерии диагностики основных видов первичных головных болей согласно новым изменениям в Международной классификации головных болей (МКГБ), версия 3 бета, 2013» Лебедева Е.Р., Осипова В.В