Гемиплегическая форма мигрени это

Гемиплегическая мигрень – это заболевание, для которого характерны приступы головной боли, сопровождающиеся параличом половины тела. Гемиплегическая форма является одной из самых редких, среди остальных видов мигрени. В этой статье будут рассмотрены основные причины и механизмы ее развития, а так же особенности клинической картины, диагностики и лечения.

Механизмы и причины развития

Причины гемиплегической мигрени

Точные механизмы и причины развития этой формы мигрени врачам не известны. В наше время существуют лишь теории и предположения. Выделяют ряд факторов, которые в сочетании друг с другом усиливают вероятной появления гемиплегической мигрени. Но нельзя с точностью сказать, что хоть один из них является непосредственной причиной заболевания.

К способствующим факторам относятся:

- Наследственность. Гемиплегическая мигрень часто передается по наследству.

- Изменение гормонального уровня. Гемиплегическая мигрень более чем в 90% встречается у женщин. Ее развитие связывают с гормональным сбоем женских половых гормонов. Так же, замечено, что развитие мигрени может провоцироваться приемом пероральных контрацептивов.

- Стрессы, нервные перенапряжения, нарушение режима сна, хроническое недосыпание, синдром хронической усталости. Все эти факторы ослабляют организм в целом, нарушают тонус сосудов, и могут стать причиной приступа мигрени.

- Курение и систематическое употребление алкогольных напитков.

Так же, выделяют непосредственные причины, провоцирующие приступ. Их называют триггерами. Они индивидуальны для каждого больного. Чаще всего, приступ вызывается миганием света, громкими и резкими звуками, стрессовыми ситуациями. Кого то провоцирует лай собак, кого-то — звук плача ребенка. Не редки случаи, когда триггером является неприятный запах.

Особенности клинической картины

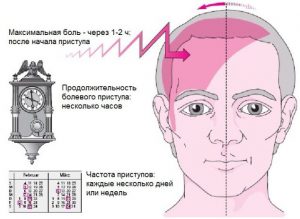

Гемиплегическая мигрень проявляется очень яркими симптомами. Обычно, ее течение характеризируется развитием приступов, длительность которых колеблется от 15 минут до нескольких часов. Иногда, приступ может затягиваться на несколько суток, и такое состояние называют мигренозным статусом. Приступу может предшествовать аура. Аура включает в себя симптомы-предвестники приступа мигрени. Когда они появляются, больной уже знает, что скоро начнется приступ, и как-то к нему готовится. Аура может состоять из таких симптомов и признаков:

- слабость;

- головокружение;

- нарушение зрения;

- тошнота и рвота;

- повышение артериального кровяного давления;

- ощущение слабости в конечностях;

- дрожь в руках;

- чувство панического страха;

- заторможенность, или наоборот, агрессивность.

Аура длится у всех разное количество времени. Приступ может начать развиваться уже через несколько минут, после ее начала, или же, через пару часов. Гемиплегическая форма характеризируется развитием таких симптомов во время приступа:

| Название симптома | Характеристика симптома |

| Головная боль | Во время приступа, развивается невыносимая сильная и пульсирующая головная боль. Она локализируется четко с одной стороны головы и лица. Боль может распространяться на глаза, отдавать в лопатку, плечо. |

| Гемиплегия | Гемиплегия – отличительный симптом этой формы заболевания. При приступе, возникает паралич ноги и руки с одной стороны тела. Чаще, поражаются конечности со стороны головной боли, но могут и на противоположной. |

| Нарушение зрения | Больные могут испытывать полную потеря зрения, или же помутнение в глазах. Так же, могут сужаться поля зрения. Часто, сами глазные яблоки очень болят. |

| Нарушение сознания | У больного может развиваться помутнение сознания. Часто, после окончания приступа, они ничего не помнят, вследствие ретроградной амнезии. Так же, могут наблюдаться слуховые, зрительные или обонятельные галлюцинации. |

| Тошнота с эпизодами рвоты | Рвота может развиваться на пике головной боли. Она имеет центральное происхождение, и никак не связана с патологией пищеварительного тракта. Такая рвота не приносит облегчения. |

Современные методы диагностики и правила постановки диагноза

Особенности гемиплегическаой мигрени

Так как гемиплегическая мигрень проявляется параличом конечностей, при обследовании необходимо исключить инсульт головного мозга. С этой целью проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Эти инструментальные методы, дают возможность осмотреть состояние тканей и сосудов головного мозга. С их помощью можно исключить такие заболевания, как инсульт, сосудистые патологии и злокачественные опухоли. Все эти болезни могут имитировать мигрень.

После исключения этих заболеваний, нужно постараться выявить причину мигрени. При подозрении на гормональный сбой, могут назначаться биохимические анализы крови на половые гормоны.

Сам диагноз «гемиплегическая мигрень» выставляется по клинической картине, и истории болезни, после исключения вышеуказанных патологий головного мозга.

Основные методы лечения

Лечение гемиплегической мигрени

Кроме постановки диагноза, и выявления причины болезни, нужно выявить провоцирующие факторы, что бы пациент в будущем мог их, по возможности, избегать. Именно профилактика развития новых приступов является самым эффективным методом лечения. В большинстве случаев, после определения триггеров, получается избегать приступы. Но не всегда их можно выявить, или избежать.

Гемиплегическая форма заболевания плохо поддается медикаментозному лечению. Не существует стандартной схемы терапии. Врач невропатолог индивидуально ее составляет в случае каждого больного. Иногда, подбор эффективной схемы занимает длительный период времени.

Обычно, для лечения используются такие медикаментозные препараты:

- Спазмолитики. Они снимают спазм сосудов, и восстанавливают нормальное кровообращение в тканях головного мозга, тем самым уменьшая болевой синдром. К ним относятся Нош-па, Дротаверин. Можно применять комбинированный препарат Спазмалгон, в его состав, кроме спазмолитика, входит и обезболивающее средство.

- Нестероидные противовоспалительные. Эти препараты обладают обезболивающим эффектом. К ним относятся: Диклофенак, Индометацин, Парацитамол.

- Анальгетики: Анальгин, Кеторолак, Кетолонг, Кейвер.

- Бета-блокаторы. Они снижают уровень артериального кровяного давления, и уменьшают частоту сердечных сокращений, пульс. Эти препараты строго противопоказаны при бронхиальной астме. Назначаются только врачом!

- Триптаны. Эта группа препаратов разработана специально для мигрени. Они эффективны, если больной успел их выпить во время самой ауры. К ним относятся такие препараты, как Суматриптан, Элетриптан, Релпакс, Золмитриптан.

Гемиплегическая мигрень – редкая форма заболевания. Чаще всего она развивается у женщин. Отличительной ее чертой является развитие паралича конечностей с одной стороны тела во время приступа. При постановке диагноза, нужно исключить такие заболевания, как инсульт, опухоли и сосудистые патологии головного мозга. Лечение проводится невропатологом, который индивидуально для каждого пациента подбирает максимально эффективную схему терапии!

Источник

Гемиплегическая мигрень (далее — ГМ) — редкое тяжелое аутосомно-доминантное заболевание, относящееся к подтипу мгрени с аурой. При ГМ приступ головной боли сопровождается обратимым центральными парезами (параличами), нарушениями чувствительности и речи, перепадами настроения и дезориентацией. Заболевание обычно начинается в раннем детском возрасте. Как было указано ранее, ГМ — редкая форма мигрени, частота ее встречаемости составляет ≈0,002%.

Выделяют 2 типа ГМ. При семейной ГМ (СГМ) симптоматичными могут быть члены семьи 1-й или 2-й степени родства. При спорадической ГМ (СпГМ) семейный анамнез является отрицательным. Известно о генетической неоднородности семейной ГМ. Примерно в 50% всех случаев встречается мутация в гене CACNA1A хромосомы 19p13, у 10 — 20% семей выявлена мутация в гене ATP1A2 хромосомы 1q21 — 23, в остальных случаях описана мутация в гене SCN1A хромосомы 2q24. Выше перечисленные гены ответственны за кодирование белков, которые, в свою очередь, регулируют транслокацию ионов (натрия, калия, кальция) через клеточные мембраны, поэтому, с точки зрения патофизиологии, ГМ относится к группе каналопатий.

читайте также статью: Диагностика мигрени – это просто (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Клиника СпГМ и СГМ схожа, хотя существует ее значительная вариабельность у разных пациентов. Это частично объясняется генетической гетерогенностью наряду с возможным модифицированным влиянием факторов окружающей среды. Заболевание обычно развивается в молодом возрасте. Средняя частота приступов довольна низкая (до трех приступов в год), однако также весьма вариабельна. Частота приступов и их тяжесть нередко нивелируют с возрастом, в климактерическом периоде возможны длительные периоды (до 37 лет) без мигренозных приступов.

Типичные приступы ГМ дебютируют на первом или втором десятилетии жизни и, кроме головной боли, характеризуются следующими клиническими симптомами: постепенно прогрессирующие зрительные, чувствительные и двигательные нарушения, афазия и другие проявления дисциркуляции в вертебробазилярном бассейне. У большинства пациентов также отмечаются мигренозные приступы с типичной двигательной аурой при отсутствии оптической. Клиническая картина спорадических и семейных случаев с идентифицированными мутациями варьирует от неосложненной ГМ до тяжелых форм с началом заболевания в раннем возрасте, развитием повторной мозговой комы и нарастающим отеком головного мозга, стойкой мозжечковой атаксией и, реже, с эпилепсией, задержкой умственного развития или индуцированной рецидиви-рующей транзиторной слепотой.

Аура при гемиплегической мигрени имеет свои особенности. Ряд исследователей изучали особенности ауры у пациентов с СпГМ и СГМ наряду с другими формами мигрени. Эти данные получены в ходе исследования общей популяции. Двигательная слабость всегда ассоциируется по меньшей мере с другими проявлениями ауры, наиболее часто – с чувствительными расстройствами. Различные клинические проявления ауры медленно прогрессируют в течение 20 — 30 минут, развиваются последовательно, преимущественно в следующем порядке: зрительные, сенсорные, двигательные, афатические нарушения. Возможно острое развитие ауры в течение менее чем 1 минуты, что наблюдается крайне редко.

Диагностика СГМ базируется на наличии сведений о семейном анамнезе подобных приступов. Более того, в период клинического наблюдения за пробандом (с мутациями в известных генах или без них) диагноз СпГМ может измениться на СГМ, если у остальных членов семьи наблюдались приступы ГМ. Также следует учитывать наличие в анамнезе у больных не менее 2 приступов со стереотипными фокальными неврологическими расстройствами продолжительностью не более 60 минут. Последующая головная боль может возникнуть сразу же после неврологических расстройств или спустя определенное время («светлый промежуток», не превышающий по времени 60 минут); как правило, имеет типичную лобно-височную локализацию, сопровождается фото-, фонофобией, иногда тошнотой, рвотой, сонливостью в конце припадка.

Первый эпизод двигательного дефицита с последующей головной болью или без нее требует также проведения целенаправленного всестороннего обследования больных и уточнения характера патологического процесса. ГМ чаще дифференцируют с мозговым инсультом, объемным образованием головного мозга, а также с инфекционными заболеваниями ЦНС (энцефалиты, менингиты). Клинические признаки и возможные изменения ЦСЖ и МРТ головного мозга при ГМ обратимы. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что после единственного приступа диагноз ГМ невозможно установить достовер-но.

Генетические исследования целесообразно проводить при ГМ. Проведение скрининга трех генов СГМ наиболее обосновано при спорадических случаях с началом заболевания в раннем детстве при сочетании с неврологическими расстройствами и позитивном семейном анамнезе, когда тяжесть приступов или постоянный неврологический дефицит отличается от таковых у других родственников с ГМ. На основании идентифицированной мутации, которая определяет развитие заболевания, будет установлен окончательный диагноз. Это позволит избежать необходимости повторного проведения дополнительных исследований.

читайте также статью «Генетические аспекты мигрени» С.В. Копишинская, А.В. Густов; ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», Нижний Новгород (Журнал неврологии и психиатрии, №7, 2015) [читать]

читайте также пост: Альтернирующая гемиплегия детского возраста (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

ГМ относится к группе каналопатий, в связи с чем пациентам назначают медикаменты, изменяющие проницаемость мембран клеток для ионов. С целью профилактики обострений рекомендуются флунаризин (блокада натриевых и кальциевых каналов), верапамил (блокада кальциевых каналов), вальпроевая кислота (блокада натриевых и кальциевых каналов), ламотриджин (блокада натриевых и кальциевых каналов), ацетазоламид (блокада пируватдегидрогеназы), топирамат (изменение активности каналов натрия и кальция), бета-блокаторы пропранолол и метопролол. Пациентам для профилактики мигрени в ряде наблюдений проводили комбинированную антиэпилептическую терапию, включавшую окскарбазепин и натрия вальпроат (двухлетняя девочка), флунаризин (мальчик) и топирамат (старшая девочка). Для лечения атаки мигрени рекомендуются триптаны, эрготамин, кетамин, нимодипин, анальгетики и анальгезирующие средства из группы НПВС (нестероидных противовоспалительных препаратов), пульс-терапия метилпреднизолоном. Подробнее о ГМ в следующих источниках:

статья «Гемиплегическая мигрень: отдельные вопросы патогенеза, клиники, диагностики (обзор литературы и собственное наблюдение) Мироненко Т.В., Мироненко М.О. Бурцева Е.М., Муругайах Викнесварар; кафедра неврологии Луганского государственного медицинского университета (Международный неврологический журнал, №7, 2012) [читать];

статья «Особенности течения гемиплегической мигрени у детей» С.Л. Моисеева, К. Бетцлер, Т. Херберхольдт, Г. Клюгер, М. Штаудт; Клиника детской неврологии и неврологической реабилитации, Эпилептологический центр для детей (вопросы современной педиатрии, №6, 2015) [читать];

статья «Педиатрические аспекты мигрени в современной международной классификации головных болей III beta (2013)» Ю.Е. Нестеровский, Н.Н. Заваденко; ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва (РМЖ, №13, 2017) [читать]

Источник

Врачи разделяют мигрень на несколько видов или форм для более точной диагностики и, соответственно, разработки подходящего лечения: мигрень без ауры (простая), мигрень с аурой (классическая), мигренозный статус, осложненная форма, другие виды (рассматриваются офтальмоплегическая и ретинальная мигрень).

Некоторые из этих видов дополнительно делятся на несколько подвидов болезни, что делает возможной классификацию большего числа частных и редких состояний. Как и в случае с другими болезнями, всегда отдельно выделяют неуточненную форму заболевания, когда более точный диагноз по каким-то причинам установить не удается.

Какие фазы включает в себя каждый приступ мигрени, и как научиться контролировать боль, можно прочитать в отдельной статье нашего сайта:

Симптомы и признаки мигрени: как вовремя распознать боль

Простая форма

Самой распространенной формой заболевания (80% случаев) считается мигрень без ауры. Обычно это пульсирующая боль средней (умеренной) или выраженной интенсивности, причем один и тот же человек может в одном случае испытывать умеренную боль, а в другом – сильную. Продолжается она обычно от 4 до 72 часов и затрагивает одну половину головы.

Любое напряжение во время мигрени с аурой усиливает боль, поэтому люди предпочитают справляться с приступом в лежачем положении, хотя есть те, кто замирает в вертикальном положении.

Дополнительно могут проявляться тошнота и рвота, боязнь света (фотофобия), шума (фонофобия) и запаха (осмофобия). Люди уменьшают вероятность появления всех этих раздражителей, закрывая окна и шторы, выключая свет и все бытовые приборы.

Также мигрень без ауры характеризует фаза продрома, т.е. предварительные симптомы, которые за несколько дней или несколько часов предупреждают о скором наступлении боли. Эти симптомы могут выражаться в изменении настроения, работоспособности, отношения к еде и аппетиту и некоторым другим проявлениям. После приступа обычно наступает восстановительный период, когда человек чувствует усталость, слабость, сонливость.

Стоит ли сразу открывать аптечку и тянуться за таблеткой во время приступа головной боли? Если боль нестерпима — принимайте лекарство, рекомендованное врачом, если боль — легкой интенсивности, попробуйте снять ее с помощью методов народной медицины. Подборку рецептов мы сделали для Вас в отдельной статье нашего сайта:

Лечение мигрени народными средствами

Классическая форма

Иначе мигрень с аурой называют классической или ассоциированной. Этот вид заболевания встречается не столь часто. Отличается мигрень с аурой от первого рассмотренного варианта наличием еще одной фазы – фазы ауры.

Аура – это предшествующие непосредственно приступу неврологические симптомы, которые могут затрагивать восприятие, мышление, речь, двигательные функции и другие процессы.

У пациентов с этой формой болезни не обязательно каждый раз возникает аура, могут наблюдаться и обычные приступы, без нее, а иногда аура возникает без последующей головной боли.

Мигрень с аурой

Для более четкой диагностики мигрень с аурой разделяют на несколько видов:

- Типичная мигрень с аурой или мигрень с типичной аурой, которой свойственно рассмотренное выше описание. Аура в этом случае не длится более часа, обычно время этой фазы составляет от 20 до 40 минут.

- Может встречаться заболевание с длительной или пролонгированной аурой, когда та длится более часа, но не дольше 7 суток. При этом неврологического дефицита не возникает, т.е. после прекращения фазы уходят все симптомы ауры.

- Когда симптомы ауры появляются слишком быстро (менее 4 минут), такое заболевание определяют как мигрень с острым началом ауры.

- Уже упомянутая аура без боли обычно встречается у мужчин зрелого возраста. Этот вид мигрени наиболее труден в плане постановки диагноза и обязательно должен исключать более серьезные заболевания. Хотя подобные «приступы» – это все-таки редкость, куда чаще такие безболезненные проявления чередуются с обычными приступами мигрени.

Гемиплегическая

Еще одна разновидность заболевания – гемиплегическая мигрень. Возникает она достаточно редко и характеризуется слабостью или полной обездвиженностью мышц одной из сторон тела. Больше всего эти проявления выражены в руке, длятся недолго, а затем сменяются головной болью на противоположной стороне. Подобные приступы с двигательными нарушениями практически не встречаются более 2 раз в жизни у одного человека, сменяются обычной формой заболевания.

Семейная гемиплегическая мигрень может диагностироваться в тех случаях, когда у пациента есть хотя бы один родственник первой степени с подобными приступами.

Существенно облегчает диагностику аналогичность случаев: и начало приступов, и локализация двигательных нарушений, и их продолжительность у родственников обычно совпадают.

Базилярная форма

Также выделяют базилярную или синкопальную мигрень – одно из наиболее опасных заболеваний. Обычно такая форма болезни наблюдается у молодых девушек от 17 до 20 лет астенического телосложения.

Аура развивается очень быстро, сопровождается головокружением, снижением слуха, звоном в ушах, зрительными и речевыми нарушениями, двигательными расстройствами, нарушением чувствительности. Когда головная боль достигает пика, возможна потеря сознания вплоть до комы. Через 30-60 минут вся эта серьезная и опасная симптоматика проходит. Иногда базилярная форма заболевания чередуется с обычными приступами, а после 20 лет обычно трансформируется в другие, более легкие формы.

Абдоминальная

Среди видов классической мигрени, рассматривают и ее эквиваленты, которые диагностировать невозможно, пока они не «трансформируются» в одну из вышеописанных форм. Например, можно рассмотреть так называемую абдоминальную форму. Чаще всего это детская мигрень, когда дети чувствуют все те же симптомы, кроме одного наиболее существенного – головной боли. У них сильная боль появляется в области живота, а диагностика основывается только на исключении всех других возможных причин появления болей в животе.

Детская мигрень может развиваться с самого раннего возраста (2-3 года), но чаще всего связана с началом полового созревания, когда меняется гормональный фон.

Конечно, детская мигрень может быть такой же, как у взрослых, и почти всегда это наследственная проблема, но иногда встречаются и нетипичные варианты. Чаще всего со временем такие «необычные» приступы становятся типичными – с головной болью.

Мигренозный статус

Состояние, когда приступы головной боли появляются один за другим, сопровождаются непрекращающейся рвотой и, соответственно, общей слабостью, называется мигренозным статусом. По своему течению и развитию мигренозный статус может быть единовременным приступом, длящимся более трех суток, или чередованием приступа и относительного затишья, которое длится менее 4 часов. Справиться, как с обычной головной болью, в этом случае нельзя.

Чтобы четко диагностировать у пациента подобное состояние, нужно проанализировать наличие следующих симптомов:

- для человека вообще характерны приступы сильной головной боли, а это последнее состояние отличается от них только продолжительностью,

- головная боль имеет выраженную интенсивность и не проходит дольше 72 часов,

- никаких других причин, вызывающих головную боль, нет.

Осложненный вариант

Как видно из названия, эту форму заболевания характеризуют некоторые осложнения. Осложненной называют тот вид мигрени, при котором неврологические проявления, характерные для самого приступа, остаются и после его завершения. Это могут быть двигательные нарушения, речевые расстройства, изменение чувствительности, зрительные искажения или другие признаки поражения головного мозга. Такие последствия, казалось бы, простой головной боли могут пройти через несколько месяцев или недель, а могут сохраняться намного дольше.

Другие виды

Среди других видов заболевания рассматриваются более редкие формы – ретинальная и офтальмоплегическая мигрень.

Ретинальная

Под ретинальной мигренью понимают состояние, когда во время приступа головной боли у человека появляется «слепое пятно», т.е. пропадает участок поля зрения, или полностью пропадает зрение одного глаза (располагающегося на той же стороне, где болит голова). Длится ретинальная мигрень не дольше часа, а порядок возникновения зрительных изменений и головной боли может быть различным (иногда сначала нарушаются зрительные функции, а потом приходит боль, иногда – наоборот). Чаще всего такая форма заболевания позже «превращается» в обычную.

Офтальмоплегическая

Еще одна редкая разновидность болезни – офтальмоплегическая мигрень – связана с нарушением деятельности мышц глазного яблока, из-за чего перед или после приступа головной боли могут появляться различные симптомы: птоз (опускание) века, паралич глазодвигательных мышц, двоение в глазах, косоглазие, расширение зрачка на той стороне, где локализована боль в голове и т.д. Заболевание также происходит очень редко и после 1-2 приступов переходит в обычную форму.

Сложно диагностировать конкретный вид заболевания из этих двух. Часто врачи идентифицируют ретинальную мигрень как офтальмоплегическую, что затрудняет как статистические данные, так и варианты лечения. Но такие состояния не становятся проблемой больных, поскольку возникают редко и всегда заканчиваются, переходя в другую форму мигрени.

Источник