Головная боль при аневризме аорты

Аневризма – это расширение просвета сосуда в 1,5 – 2 раза по сравнению с нормальным его диаметром. Заболевание долгое время протекает бессимптомно. Зачастую оно является случайной находкой. Лечение аневризматического расширения сосуда на ранних стадиях – консервативное, на поздних – хирургическое. Без лечения зачастую заканчивается разрывом сосуда и смертельным исходом.

Что такое аневризма

Аневризмой называют такое расширение просвета сосуда на всём его протяжении или на ограниченном участке, которое является необратимым.

Основные факторы аневризматического расширения: атеросклероз и хроническое воспаление. Атеросклеротический процесс сопровождается отложением липопротеидов в интиме (внутренней стенке сосуда).

При воспалительном генезе аневризма образуется из-за накопления воспалительных инфильтратов. Они состоят преимущественно из макрофагов и лимфоцитов. Локализуются в медии и адвентиции – среднем и внешнем слоях сосудистой стенки.

Аневризмы классифицируют в зависимости от формы, размера, типа пораженного сосуда, локализации и этиологии.

По форме расширение сосудистой стенки бывает мешковидным и веретенообразным. Встречаются смешанные аневризмы. В них мешковидный выпирающий центр переходит в веретенообразные края.

По размерам, выделяют такие типы аневризм:

· до 3 мм – миллиарные;

· от 4 до 15 мм – средние;

· от 16 до 25 мм – крупные;

· более 25 мм – гигантские.

В зависимости от типа пораженного сосуда, аневризмы классифицируются на артериальные, венозные, смешанные (артерио-венозные).

Локализация и симптомы аневризматического расширения сосудов

Самая частая локализация аневризмы сосудов: аорта, селезёночная артерия, артерии головного мозга и экстрацеребральные артерии (сонная и базилярная). Также встречается аневризматическое расширение лёгочной, подвздошной, подключичной артерий, сосудов кишечника и брюшной полости. После инфаркта и других тяжелых поражений сердечной мышцы развивается аневризма сердца. Наиболее редкое явление – аневризма вен.

Легочная артерия

Аневризма сосудов лёгкого – это такая болезнь, при которой имеет место локальное расширение истончённой стенки лёгочной артерии или чаще её мелкой ветви.

Заболевание длительное время не вызывает никаких жалоб у больного. Первые симптомы связаны с основным заболеванием, которое привело к истончению легочной артерии:

· при врожденных пороках сердца и сердечной недостаточности – одышка, быстрая утомляемость, сердцебиение, обмороки;

· при васкулитах – мелкие геморрагические высыпания на коже;

· при туберкулёзе – сухой кашель или с отделением мокроты, субфебрильная температура тела;

· при сифилисе – выраженный общий интоксикационный синдром, сопровождающийся лихорадкой.

Клиника аневризмы лёгочной артерии появляется при крупных её размерах. Больного беспокоят боли за грудиной, кровохарканье, сухой кашель.

При аускультации лёгких доктор отмечает систолический шум на уровне 2-3 межрёберных промежутков, чаще – с левой стороны.

Сосуды брюшной полости и кишечника

Аневризма сосудов брюшной полости – это патологическое расширение ветвей брюшной аорты.

Крупные сосуды, которые отходят от брюшной аорты, помимо подвздошных артерий:

· чревный ствол – снабжает кровью печень, желудок и селезёнку;

· верхняя брыжеечная артерия – несёт кровь к тонкому и к начальным отделам толстого кишечника;

· нижняя брыжеечная артерия – кровоснабжает дистальные отделы толстого кишечника.

Клиника аневризмы сосудов брюшной полости неспецифична и схожа с проявлениями поражения подвздошной артерии. На ранних стадиях протекает бессимптомно, при больших размерах аневризмы возникают боли в животе.

Аневризма сосудов кишечника опасна их тромбозом или разрывом с последующим отмиранием стенки кишки и паралитической кишечной непроходимостью.

Подвздошная артерия

Аневризма подвздошной артерии – это такая болезнь, при которой происходит патологическое расширение сосуда, отходящего от брюшной аорты. В 50% случаев данная патология дополняет поражение брюшного отдела аорты, так как подвздошная артерия является её продолжением.

Долгое время протекает бессимптомно. Первые признаки развиваются при сдавлении соседних органов выпирающей стенкой. По мере увеличения аневризма подвздошной артерии вызывает болевой синдром. Больные описывают боль как ноющую, тянущую, распирающую. Локализация боли – пояснично-крестцовый отдел.

У худощавых пациентов в нижних отделах живота пальпируется пульсирующее образование. Пульсация появляется при размерах аневризматического мешка более 3 см. При аускультации над местом расширения выслушивается систолический шум.

Аневризма сосудов головного мозга

Основной симптом аневризмы сосудов головного мозга – локальная головная боль. Локализация боли зависит от места расширения сосудистой стенки. При увеличении аневризм сосудов ствола головного мозга (ветвей основной артерии) они сдавливают расположенные рядом черепные нервы. Это приводит к нарушениям движения глазного яблока, парезу мимической мускулатуры лица, расстройству глотания и артикуляции речи.

Базилярная артерия

Базилярная (основная) артерия головного мозга снабжает кровью жизненно важный отдел этого органа – ствол. В нём находятся центры глотания, дыхания, сердцебиения.

Первые симптомы аневризмы базилярной артерии возникают после её разрыва. У больного развивается тяжёлый стволовой инсульт с нарушением глотания, фонации и артикуляции речи, дыхательными расстройствами и нарушением кровообращения.

Изредка при аневризмах больших размеров больного беспокоит пульсирующая боль в области затылка.

Сонная артерия

Чаще всего патология стенки сонной артерии локализуется в месте бифуркации (раздвоения) внутренней сонной на внешнюю и внутреннюю сонную артерию. Реже аневризма локализуется в области внечерепного и внутричерепного отделов.

Симптомы аневризмы сонной артерии шеи развиваются при достижении больших её размеров. Больного беспокоят боли в шее, которые доктора часто принимают за остеохондроз.

Среди аневризм внутричерепного отдела сонной артерии чаще всего встречается патологическое расширение внутренней сонной артерии. Симптомы аневризмы сонной артерии на этом участке:

· боль в области лба и вокруг глазницы;

· парез глазодвигательного нерва, вследствие чего ограничено движение глаза вверх, внутрь и вниз;

· парез отводящего нерва с нарушением движения глазного яблока наружу;

· двоение предметов;

· нарушение чувствительности на верхней половине лица на стороне аневризмы.

Перечисленные выше клинические проявления развиваются из-за повреждения глазодвигательных и тройничного нервов, которые расположены рядом с внутренней сонной артерией.

Селезёночная артерия

Рассматривая, что такое аневризма селезеночной артерии, важно отметить, что это самое частое (60% случаев) расширение сосудистой стенки среди висцеральных артерий. У 95% пациентов с данной патологией не отмечалось никаких симптомов. Изредка пациент жалуется на боль в верхнем левом квадранте живота.

Разрыв селезёночного сосуда происходит внезапно, сопровождается резким болевым синдромом.

Подключичная артерия

Аневризма подключичной артерии – редкая патология. Встречается в 0,15-0,20% от общего числа аневризматических расширений. Клиника возникает при сдавлении окружающих сосуд нервов, мышц и мягких тканей верхней конечности или после тромбоза подключичной артерии:

· боли в области руки;

· потеря чувствительности;

· слабость в конечности (парез) или полная её обездвиженность (плегия);

· отёк кожных покровов;

· бледность, мраморность кожи руки.

Самый опасный исход – гангрена конечности.

Аневризма аорты

В зависимости от локализации аневризма аорты делится на расширение грудного, брюшного отделов, дуги аорты.

Клиника зависит от размеров аневризмы, локализации, протяженности и причины. Ведущие симптомы аневризмы аорты:

· боли за грудиной (при расширении грудного отдела), в животе (при патологии брюшного отдела) или между лопатками (при аневризме дуги аорты);

· признаки сердечной недостаточности: одышка, головокружение, общая слабость;

· головная боль, отёк верхней части туловища – при массивных аневризмах со сдавлением верхней полой вены.

При патологическом расширении верхних отделов аорты со сдавлением пищевода больной жалуется на частую отрыжку, тошноту, рвоту, снижение массы тела.

Аневризма сердца

Аневризма сердца – это локальное истончение и выпячивание миокарда (сердечной мышцы).

Основные признаки аневризмы:

· одышка;

· повышенное потоотделение;

· учащенное сердцебиение;

· нарушение сердечного ритма;

· обморочные состояния.

На поздних стадиях характерна клиника сердечной недостаточности: отёки, асцит, увеличение печени, набухание вен шеи.

Аневризма вен

Аневризмы вен встречаются реже, чем патологии артерий. Чаще всего поражаются глубокие вены нижних конечностей, а именно – подколенная вена.

Люди с данной патологией находятся в зоне риска развития тромбоза глубоких вен. Заболевание проходит бессимптомно и является случайной находкой у больных, страдающих тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии.

Самая опасная аневризма вен – расширение вены Галена. Патология развивается во внутриутробном периоде. Вена Галена – самая крупная вена головного мозга, которая собирают всю венозную кровь из этого органа. Данная аневризма новорожденных несовместима с жизнью.

Что такое микроаневризма

Микроаневризма – это локальное расширение сосудистой стенки, размером меньше 0,3 мм. Протекает бессимптомно. Не нуждается в оперативном лечении. Больной с микроаневризмой находится под наблюдением сосудистого хирурга.

Причины аневризматического расширения

В зависимости от причины аневризмы делят на врождённые и приобретённые. В первом случае имеет место аномалия развития соединительной ткани, из которой состоит сосудистая стенка (синдром Марфана). Выпячивание сосудистой стенки с рождения может быть следствием нарушения внутриутробного формирования аортальных клапанов или стенки аорты (коарктация аорты).

Причины приобретённого аневризматического расширения сосудистой стенки:

· васкулиты и васкулопатиии – воспалительные и неинфекционный поражения стенки артерии или вены;

· проникающие и непроникающие ранения сосуда;

· повреждение артерии после катетеризации, ангиопластики и других медицинских процедур;

· дегенеративные изменения сосудистой стенки из-за атеросклероза или злокачественной артериальной гипертензии.

Люди, страдающие от наркомании, находятся в зоне риска грибкового инфицирования сосудистой стенки. Это приводит к её истончению и образованию аневризмы.

Аневризматические расширения лёгочных сосудов чаще всего врожденные. Они образуются вследствие таких патологий:

· пороки сердца (открытый Боталлов проток, незакрытая межжелудочковая перегородка, стеноз лёгочной артерии);

· туберкулёз;

· ревматический васкулит;

· сифилис;

· узелковый периартериит;

· травмы.

Самые частые причины аневризм аорты: расслоение, атеросклероз, некроз медии и сифилис.

Аневризмы селезеночной артерии развиваются после травм, хронического панкреатита, повышенного давления в системе воротной вены.

Аневризматическое расширение подключичной артерии возникает вследствие травмы или инфекции. Реже – генетические заболевания (синдром Тернера, Марфана).

Что такое ложная аневризма

Ложная аневризма – это полостное образование, которое расположено вне просвета сосуда. Оно сообщается с артерией или веной, из-за чего при визуализации напоминает аневризму.

Образуется при травме сосуда, реже – при его поражении инфекционным заболеванием. Формируется пульсирующая гематома. Кровь со временем рассасывается и образуется полость.

Ложная аневризма несёт высокий риск развития тромбоэмболий.

Диагностика

Диагностика аневризм основана на визуализации пораженного сосуда. Это можно сделать одним из следующих способов:

1. Ангиография – рентгенологический метод с введением контрастного вещества.

2. КТ-ангиография – усовершенствованный и менее инвазивный рентген, позволяющий сделать 3D-реконструкцию сосудов.

3. МР-ангиография в режиме артерий – не оказывает лучевой нагрузки на пациента, позволяет получить анатомические данные о сосуде и оценить особенности кровотока.

4. МР-ангиография в режиме вен – аналогичен предыдущему методы, но используется для диагностики аневризматического поражения вен.

5. Ультразвуковая доплерография – метод УЗИ, с помощью которого нельзя увидеть сосудистую стенку, но можно визуализировать особенности кровотока.

КТ-ангиография проводится только после внутривенного введения контрастного вещества. МР-ангиографию можно проводить без контраста.

Общие сведения о лечении аневризм

Лечение аневризм бывает консервативным и оперативным. Выбор метода терапии зависит от величины выпячивания сосудистой стенки, локализации аневризмы.

Перед проведением операции доктор оценивает риски послеоперационных осложнений или разрыва. Если польза от хирургического лечения превышает риск осложнений, больному предлагают операцию.

Консервативное наблюдение

Консервативное лечение предполагает динамическое наблюдение за больным, размером аневризматического выпячивания, состоянием окружающих мягких тканей, нервов и внутренних органов.

При микроаневризмах сосудов головного мозга риск разрыва составляет 0,25%. Мешкообразные выпячивания размером 3-4 мм разрываются в 0,36% случаев, 5-6 мм – в 0,50%, 7-9 мм – в 1,69%, 10-24 мм – 7-9%, более 24 мм – 33%. Пациенты с аневризмой размером до 10 мм находятся под наблюдением. Операция показана при крупных и гигантских аневризмах сосудов головного мозга.

При аневризмах аорты риск разрыва составляет 1%, если диаметр выпячивания не превышает 5 мм. При больших размерах аневризматического расширения показана плановая операция.

Общий риск разрыва селезеночной артерии составляет максимум 6%. Операция показана при размерах аневризмы более 2 см.

Операции (клипирование и другие)

Операции на аневризмах сосудов бывают плановыми и ургентными (при их разрыве или тромбозе).

Виды оперативных вмешательств:

· реконструктивные – восстановление магистрального кровотока после тромбоза;

· дезоблитерирующие – устранение закупорки артерии или вены (тромбэктомия);

· пластические – замена пораженного участка сосуда трансплантатом или сосудистым протезом;

· шунтирование (создание путей кровотока в обход аневризмы);

· паллиативные – направлены на запустевание аневризматического расширения (операция по Гунтеру, Антелю).

Для удаления мешкообразного выпячивания используется клипирование аневризмы (наложение клипсы на основание выпирания), веретенообразного – установка трансплантата или протеза.

Лечение аневризмы селезёночной артерии, помимо устранения выпячивания из кровотока, предполагает спленэктомию – удаление селезёнки.

К чему приводят разрывы аневризм

Истончение сосудистой стенки приводит к такому последствию как нарушение её целостности и разрыву аневризмы.

Разрыв аневризмы брюшной аорты или селезеночной артерии сопровождается массивным желудочно-кишечным кровотечением. При возникновении анемического синдрома (уменьшении уровня гемоглобина и эритроцитов в крови) интенсивность болевого синдрома снижается. Это является неблагоприятным прогностическим признаком.

Разрыв аневризмы общей сонной артерии очень опасен, так как она кровоснабжает всё полушарие головного мозга. Нарушение кровообращения в этом участке приводит к полушарным инсультам, которые сопровождаются быстрым увеличением отёка головного мозга и смертью больного.

Заключение

1. Аневризма сосуда — это такое изменение стенки, при котором имеет место выпячивание истонченной стенки сосуда с высоким риском разрыва или тромбоза.

2. Опасность патологии заключается в её длительном бессимптомном течении. Первые проявления часто возникают после разрыва аневризмы.

3. При больших размерах аневризматического выпячивания и разрыве показана экстренная операция. При маленьких размерах больной находится под наблюдением сосудистого хирурга или нейрохирурга.

Если Вам понравилась статья пожалуйста поставьте Лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый материал!

Информация, размещенная на канале Дзен, носит ознакомительный характер. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Источник

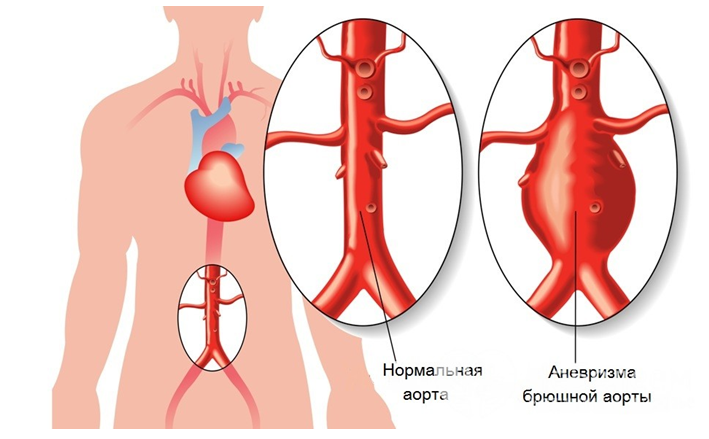

Аорта — это самый крупный, мощный кровеносный сосуд человеческого тела. Мощный, посему, казалось, его ничего «не берет». Тем не менее, аневризма аорты — бич современной кардиоваскулярной хирургии. В нормальном состоянии у взрослых женщин и мужчин диаметр просвета восходящей части аорты составляет около 3 см, нисходящей — 2,5 см, брюшного сегмента этого крупного сосуда еще меньше — 2 см. Диагноз аневризмы оглашают только в том случае, если диаметр пораженной аорты увеличивается в 2 и больше раза в сравнении с нормой.

Аневризма — это аномальная выпуклость, возникающая на стенках артерии. Стенки артерий достаточно толстые и прочные, мышечные волокна, из которых они состоят, позволяют выдерживать интенсивное давление крови. Однако при наличии слабого участка в стенке артерии давление вызывает распирание этого участка, таким образом формируется аневризма.

Аневризма аорты может развиваться в двух частях этой артерии:

- брюшная часть, проходящая через нижнюю часть брюшной полости — аневризма брюшной аорты;

- аневризма грудной аорты, развивающаяся в области грудной полости. Этот вид аневризмы встречается реже, однако оба вида одинаково опасны для здоровья и жизни человека.

В зависимости от внешнего вида аневризма может быть:

1. веретенообразной

2. мешковидной.

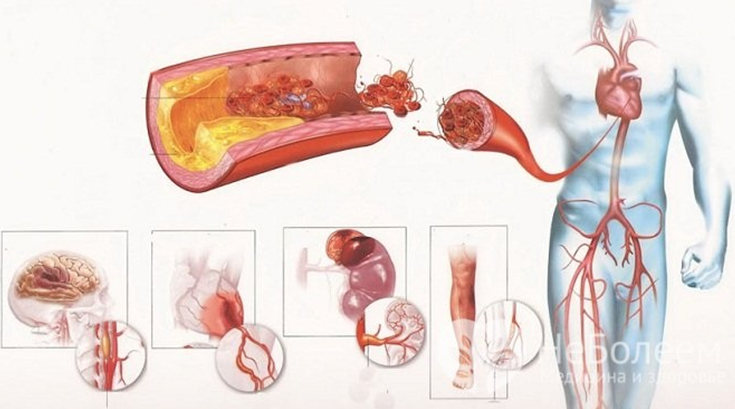

Небольшие аневризмы обычно не представляют никакой угрозы. Тем не менее, они способны увеличить риск: образования атеросклеротических бляшек в месте аневризмы, которые вызывают дальнейшее ослабление стенок артерии; образования и отрыва тромба, следовательно, повышения риска инсульта; увеличения размеров аневризмы, а значит, сжатия близлежащих органов, что вызывает болевые ощущения; разрыва аневризмы.

Основным осложнением аневризм любой локализации является их расслоение с последующим возможным разрывом (летальность — 90%).

Причины и факторы риска

Основными причинами аневризмы являются заболевания и состояния, способствующие снижению прочности и эластичности сосудистой стенки:

- атеросклероз стенки аорты (по различным данным, от 70 до 90%); воспаление аорты (аортит) сифилитического, гигантоклеточного, микотического характера;

- травматическое повреждение;

- врожденные системные заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана или Элерса — Данлоса);

- аутоиммунные заболевания (неспецифическийаортоартериит);

- ятрогенные причины, обусловленные лечебными манипуляциями (реконструктивные операции на аорте и ее ветвях, катетеризация сердца, аортография).

Факторы риска развития атеросклероза и образования аневризмы:

- мужской пол (частота встречаемости аневризм у мужчин в 2–14 раз выше, чем у женщин);

- курение (при скрининговой диагностике 455 человек в возрасте от 50 до 89 лет в отделении сосудистой хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института были выявлено, что 100% пациентов с аневризмами абдоминального отдела аорты имели стаж курения более 25 лет, а в результате Уайтхолльского исследования доказано, что жизнеугрожающие осложнения аневризм у курильщиков возникают в 4 раза чаще, чем у некурящих);

- возраст старше 55 лет;

- отягощенный семейный анамнез;

- длительная артериальная гипертензия (АД выше 140/90 мм рт. ст.);

- гиподинамия;

- избыточная масса тела;

- повышение уровня холестерина крови.

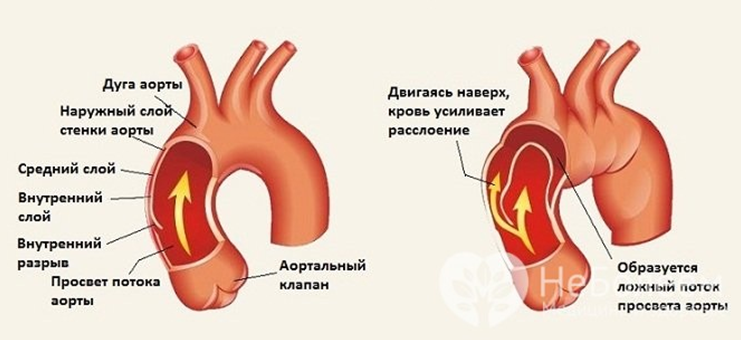

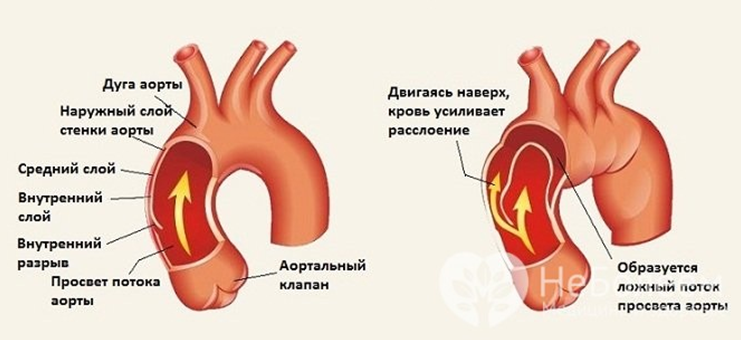

Также говорят о расслаивающей аневризме, формирующейся вследствие разрыва внутренней оболочки с последующим ее расслоением и образованием второго ложного канала для кровотока.

В зависимости от локализации и протяженности расслоения выделяют 3 типа патологии:

1. Расслоение начинается в восходящей части аорты, продвигается по дуге (50%).

2. Расслоение происходит только в восходящей части аорты (35%).

3. Расслоение начинается в нисходящей части аорты, продвигается вниз (чаще) или вверх (реже) по дуге (15%).

В зависимости от давности процесса расслаивающая аневризма может быть:

острой (1–2 дня от момента появления дефекта эндотелия);

подострой (2–4 недели);

хронической (4–8 недель и более, до нескольких лет).

СИМПТОМЫ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ

Аневризма аорты проявляется по-разному — главным образом это зависит от размеров аневризматического мешочка и его местонахождения (ниже — наглядная клиническая картина на примере аневризмы синуса Вальсальвы). В ряде случаев никаких симптомов не наблюдается вообще (в частности, до разрыва аневризмы, но это уже будет другой диагноз), что затрудняет заблаговременную диагностику.

Самые частые жалобы со стороны больных при аневризме восходящего фрагмента аорты:

боль в грудной клетке (в области сердца или за грудиной) — из-за того, что аневризматическое выпячивание надавливает на близко расположенные органы и ткани, а также из-за давления тока крови на истонченную и немощную стенку; одышка, усиливающаяся со временем; ощущение сердцебиения («Словно что-то колотится в груди» — комментарий пациентов); головокружение; при больших размерах аневризмы беспокоят атаки головных болей, отечность мягких тканей лица и верхней половины туловища — из-за развития так называемого синдрома верхней полой вены (потому как аневризма давит на верхнюю полую вену).

Для аневризмы дуги аорты характерны:

- затруднение глотания (из-за давления на пищевод);

- сиплость голоса, иногда покашливание — в случае, если аневризма давит на возвратный нерв, который «отвечает» за голос;

- внезапно увеличенное слюноотделение и редкий пульс — если давление распространяется на блуждающий нерв, контролирующий слюноотделение и частоту пульса;

- натужное дыхание, а позже и одышка в случае сдавливания трахеи и бронхов огромной аневризмой;

- односторонние пневмонии — если аневризма, давя на корень легкого, мешает его нормальной вентиляции, то, как следствие, возникает застой в легких, при присоединении инфекции перетекающий в воспаление легких.

При аневризме нисходящей части аорты появляются:

- боли в левой руке (иногда до самих пальцев) и лопатке;

- при давлении на межреберные артерии может развиться недостаточность кислородного питания спинного мозга, из-за этого неминуемы парезы и параличи;

- в случае постоянного длительного давления большой аневризмы на позвонки возможно даже их смещение;

- в более легких случаях из-за давления на межреберные нервы и артерии — боли, как при радикулите или невралгиях.

Самые частые жалобы при аневризме брюшного сегмента аорты:

- ощущение переполнения желудка и тяжести в эпигастрии (верхнем этаже живота), которое больной поначалу пытается объяснить перееданием или патологией желудка;

- отрыжка;

- в ряде случаев — рвота рефлекторного характера (появляется как реакция на давление аневризмы аорты на близко расположенные органы и ткани);

- при пальпировании прощупывается напряженное, похожее на опухоль пульсирующее образование. Иногда больные самостоятельно могут выявить у себя эту пульсацию.

ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И ЕЕ УСЛОЖНЕНИЙ

Аневризма аорты в период до разрыва имеет довольно скудные клинические проявления: шумы, которые слышны при аускультации; врач выслушивает не только грудную клетку, но и брюшную полость; опухолевидное пульсирующее образование, которое находят при глубокой, но осторожной пальпации (иногда в самом деле расценивается как опухоль, так как довольно плотное на ощупь); непонятный дискомфорт в месте образования аневризматического выпячивания.

Поэтому для уточнения патологии, пока она не «разродилась» опасными усложнениями, применяют инструментальные методы диагностики: рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки и брюшной полости — при них визуализируется опухолевидное образование (его пульсацию видно при рентгеноскопии); эхокардиография — при подозрении на аневризму восходящей аорты; ультразвуковая допплерография (УЗДГ) — при признаках аневризмы других участков аорты; КТ и МРТ.

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЯ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Если поставлен диагноз аневризмы, но не наблюдается ее прогрессирования — врачи берут на вооружение консервативную тактику: дальнейшее внимательное наблюдение сосудистого хирурга и кардиолога — контролирование общего состояния, артериального давления, пульса, повторное выполнение электрокардиографии и других более информативных методов, чтобы уследить за возможным прогрессированием аневризмы и вовремя заметить предпосылки для осложнений аневризмы; гипотензивная терапия — для того, чтобы уменьшить давление крови на истонченную стенку аневризмы; антикоагулянтное лечение — чтобы профилактировать образование кровяных сгустков и возможной последующей тромбоэмболии средних и мелких сосудов; снижение количества холестерина в крови (с помощью как медикаментозной терапии, так и диеты). К хирургическому вмешательству прибегают в таких случаях: большие по размеру аневризмы (не менее 4 см в диаметре) или при быстром увеличении размеров (на полсантиметра за полгода); осложнения, которые угрожают жизни пациента — разрыв аневризмы и другие; осложнения, которые хоть и не критичны с точки зрения летального исхода, но резко понижают качество жизни больного — например, надавливание на близлежащие органы и ткани, что вызывает болевой синдром, чувство одышки, рвоту, отрыжку и тому подобные симптомы.

ПРОГНОЗ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Аневризма аорты — нозология, которая должна постоянно находиться под усиленным контролем со стороны врачей. Причина — возможные осложнения, которые в большинстве случаев угрожают жизни человека. Со временем морфологически аневризма прогрессирует (измененная стенка становится все тоньше и тоньше, выпячивание увеличивается). Жизнь и здоровье больному можно сберечь только благодаря тщательнейшему наблюдению за течением болезни и в случае необходимости — безотлагательному оперативному вмешательству.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Профилактика, благодаря которой можно предупредить возникновение аневризмы аорты у здоровых людей, неспецифическая (то есть, действенны не только в случае этой патологии) и включает в себя: полный отказ от курения; снижение норм алкоголя до уровня «только на праздники», а лучше полный отказ; занятия физкультурой и спортом; устранение факторов, вызывающих подъем артериального давления (стрессы, заболевания почек); излечение и предупреждение патологии, которая способствует образованию аневризмы аорты (атеросклероз); моментальная настороженность при внезапном, на первый взгляд необъяснимом появлении перебоев в работе сердца, ЖКТ и дыхательной системы и незамедлительное обследование у профильных специалистов, чтобы исключить аневризму аорты; регулярные качественные, а не для «галочки», профосмотры у сосудистого хирурга и кардиолога. Если аневризма аорты уже имеется в наличии, профилактические мероприятия показаны для того, чтобы предупредить усложнения этого заболевания: грамотно подобранная антикоагулянтная терапия, чтобы предотвратить образование тромбов в просвете аневризмы; значительное снижение физнагрузок — иначе они могут вызвать перенапряжение истонченной стенки аневризмы, что обернется ее разрывом; иногда необходим полный отказ от физических нагрузок до того момента, пока врач уточнит диагноз и оценит риск; антигипертензивное лечение — благодаря ему удается избежать нарастания давления тока крови на истонченную стенку аневризмы, которая может разорваться в любой момент; тщательный психологический контроль — у некоторых пациентов к разрыву аневризмы аорты подталкивали даже незначительные стрессовые ситуации.

Источник