Головные боли при аневризме сонной артерии

На долю аневризм сонной артерии приходится 12,5-18% всех аневризм артериального русла. Заболевание характерно для лиц старше 45 лет, страдающих сердечно-сосудистой патологией и нарушениями обмена веществ.

Течение длительное, медленно прогрессирующее. При отсутствии лечения заболевание становится причиной острой ишемии мозга у 34% больных.

Аневризма сонной артерии — характеристика в зависимости от локализации

Аневризма сонной артерии (код по МКБ-10 — I72.0) – локальное увеличение ее диаметра более чем в 2 раза. Представляет собой ограниченное выпячивание, образованное растянутой сосудистой стенкой.

Средний возраст больных – 47-53 года. Женщины страдают в 2-2,5 раза чаще мужчин.

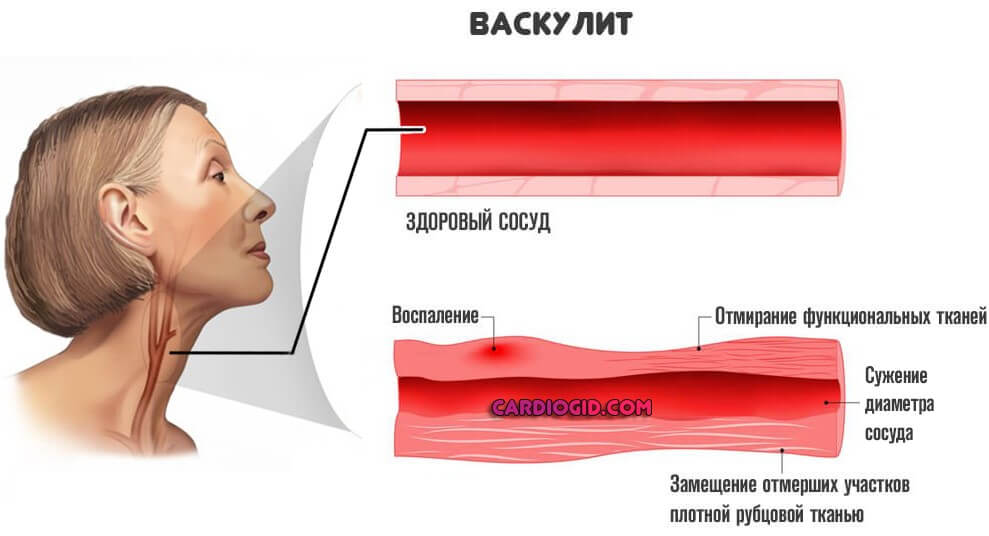

Аневризма формируется вторично на фоне хронических заболеваний, поражающих артериальное русло. В первую стадию под действием причинного фактора в стенке сосуда развивается неспецифическое воспаление: отек, разрушение клеток эндотелия и мышечного слоя.

Во вторую стадию ферменты в очаге поражения приводят к разрушению коллагеновых волокон. Стенка артерии истончается и растягивается. В третью стадию под действием пульсовой волны истонченный участок продавливается и образует выпячивание.

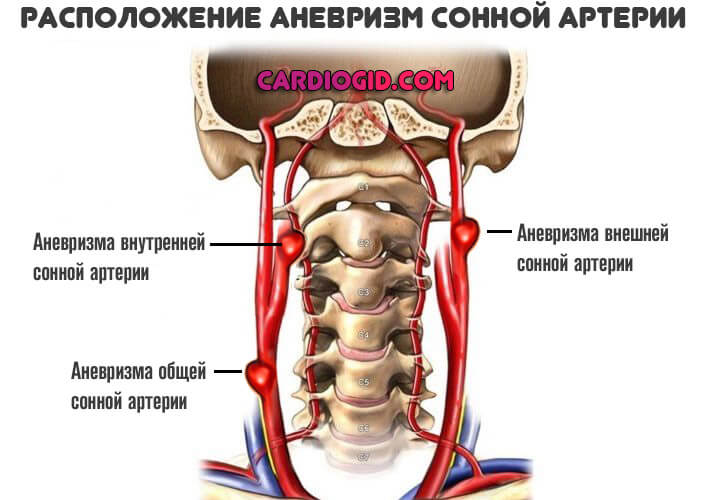

Общая артерия

Сосуд простирается от дуги аорты до угла верхней челюсти, поражается в 27-30% случаев. Причины — атеросклероз, синдром Такаясу. Симптоматика связана со сдавлением тканей и органов шеи, ишемией мозга на стороне поражения. Формирование в пределах 2-4 недель. Прогноз относительно неблагоприятный, характерны частые рецидивы. Лечение оперативное, показано при быстром прогрессировании и нарастающей клинике.

В области угла нижней челюсти общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю ветви.

Наружная СА

НСА не проникает в полость черепа, а кровоснабжает мягкие ткани лица, ушную раковину, ткани носа. Поражается в 12-14% случаев. Причины – болезнь Такаясу, врожденные аномалии. Симптоматика связана с ишемией мимических мышц, глазницы, хрящей носа, наружного уха. Формирование медленное, в течение 2-4 месяцев. Прогноз относительно благоприятный. Лечение симптоматическое и хирургическое.

Внутренняя сонная артерия (ВСА)

Аневризма внутренней сонной артерии головного мозга может быть в одном из отделов ВСА – кавернозном синусе, супраклиноидном отделе и развилке.

- Кавернозный синус. Аневризмы данной локализации расположены ниже турецкого седла черепа. Частота встречаемости — 15-17%. Этиология – гипертензия, болезнь Такаясу. Формирование в пределах 3-4 недель. Симптоматика связана с ишемией мимических мышц и тройничного нерва. Прогноз относительно благоприятный, рецидивы редки. Лечение консервативное и оперативное.

- Супраклиноидный отдел. Расположен позади глазных яблок. Поражается в 17-20% случаев. Причины аневризмы супраклиноидного отдела ВСА – сосудистые аномалии, гипертензия, травмы. Формирование в пределах 1 месяца. Проявления связаны с ишемией 2, 3, 4 и 6 пар черепных нервов, иннервирующих глазные яблоки. Прогноз неблагоприятный, необратимая потеря зрения возникает у 12-15% больных. Лечение оперативное.

- В месте бифуркации. Поражение данной области встречается в 14-15% случаев и локализовано в центре основания черепа. Причины – сосудистые аномалии, генетические синдромы. Формирование в пределах 4-6 месяцев. Симптоматика – интенсивная головная боль, снижение или потеря зрения. Прогноз неблагоприятный. Лечение оперативное.

Причины и группы риска

Причины:

- Атеросклероз;

- Болезнь Такаясу;

- Гипертоническая болезнь;

- Врожденные сосудистые аномалии;

- Синдром Марфана;

- Сифилис;

- Туберкулез;

- Заболевания соединительной ткани;

- Узелковый периартериит;

- Васкулиты.

В группе риска находятся лица:

- С отягощенной наследственностью;

- Старше 50 лет;

- Страдающие ишемией сердца и клапанными пороками;

- Перенесшие инфаркт или инсульт;

- Люди с повышенным тромбообразованием.

Классификация

Виды течения:

- Острое – характеризуется внезапной яркой клиникой, общемозговыми симптомами, потерей сознания. Наблюдается при осложнениях.

- Хроническое – многолетнее, стертое, волнообразное или асимптомное.

Аневризмы сонной артерии могут быть:

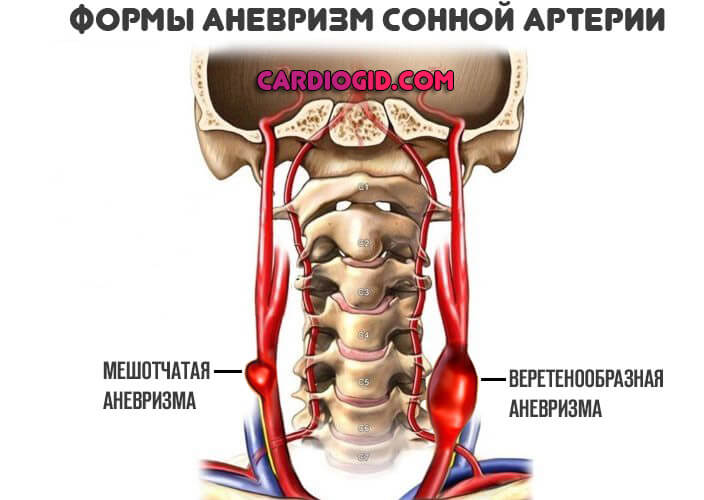

- Мешотчатые — состоят из шейки (посредством которой соединяются с сосудом), шаровидного тела и купола. Данная разновидность более подвержена разрыву. Операция выбора — клипирование. Прогноз относительно неблагоприятный.

- Веретенообразные – плавно переходят в здоровую сосудистую стенку. Для данной разновидности более характерно расслоение. Операция выбора — резекция. Прогноз относительно благоприятный.

- Смешанные — проявляют признаки обеих форм. Отличаются высокой ранимостью, быстрым расслоением. Операция выбора — резекция. Прогноз неблагоприятный.

Формы заболевания:

- Опухолеподобная – клинически напоминает рост опухоли. Течение хроническое, симптоматика связана со сдавлением анатомических структур, нарастающим компрессионным синдромом.

- Апоплексическая – клинически напоминает апоплексию (судорожный синдром). Течение острое, судороги и потеря сознания могут быть первым и единственным проявлением.

О классификации аневризмы головного мозга мы писали здесь.

Возможные осложнения

Осложнениями могут быть расслоение и разрыв, тромбоз, инсульт, сдавление пищевода, потеря зрения или слуха, снижение памяти, тиреоидит, парализация половины тела.

Разрыв – распространенное осложнение естественного течения заболевания. Возникает вследствие перерастяжения сонной артерии, подвергшейся необратимым дистрофическим изменениям.

Причины:

- Гипертонический криз;

- Травмы;

- Отрыв атеросклеротической бляшки.

Факторы риска — гипертония, курение, сахарный диабет, стрессы, физическое перенапряжение.

Симптомы разрыва:

Симптомы разрыва:

- Тревога;

- Одышка;

- Тахикардия;

- Повышение давления;

- Нарушение зрительных, слуховых, когнитивных функций;

- Паралич половины тела;

- Отсутствие реакции на внешние раздражители;

- Потеря сознания.

Лечение в 100% случаев хирургическое. Прогноз неблагоприятный. Инсульт возникает у трети больных.

Симптомы заболевания

Первые симптомы:

- Распирающие головные и шейные боли.

- Усталость, утомляемость.

- Повышение давления.

Симптомы в зависимости от локализации поражения:

- Общая сонная артерия — боль, чувство инородного тела в шее, охриплость, боли при глотании.

- НСА – исчезновение чувствительности лица, носовые кровотечения, боли в мимических мышцах.

- Кавернозный синус – снижение чувствительности языка, кожи лица, боли в глазнице.

- Супраклиноидный отдел – паралич глазного яблока, миопия.

- Бифуркация – мерцание перед глазами, сужение полей зрения.

Поражение левой и правой стороны

Правостороннее поражение проявляется:

- Потерей речевых функций.

- Эпилепсией.

- Нарушением чувствительности (онемение, «ползание мурашек»).

- Зрительными расстройствами.

Левостороннее поражение характеризуется:

- Мигренью;

- Судорогами;

- Обмороками;

- Расстройствами сознания;

- Гипертензией;

- Головокружением.

Признаки ухудшения состояния

По мере прогрессирования присоединяются симптомы ишемии головного мозга:

- Обмороки;

- Снижение слуха, памяти, внимания;

- Лобные и затылочные боли;

- Изменения личностных черт;

- При поражении ОСА и ВСА – парезы половины тела, гипертония;

- При сдавлении шейных вен – их набухание, отек и посинение верхней половины туловища;

- При поражении НСА – паралич мимических мышц, нарушения глотания и жевания, челюстные боли.

Об угрозе осложнений свидетельствуют усиление головной боли, стойкая гипертензия, потеря сознания, мигрень с аурой, судороги, ступор, сопор, снижение рефлексов.

Диагностика болезни шеи и головного мозга

Алгоритм обследования:

- Опрос и осмотр. Жалобы на распирающие боли, обмороки, снижение зрения и слуха, нарушения чувствительности; в анамнезе — сосудистая патология. При осмотре — пастозность, гиперемия лица, набухание вен шеи.

- Объективное исследование. Отек и увеличение шеи и щитовидной железы, сосудистый шум, гипертензия.

- Лабораторные данные. Повышение уровня тромбоцитов, фибриногена, холестерина.

- Ангиография сосудов шеи. Дефект контура сосудистой стенки, выход контраста за пределы сосуда.

- УЗИ сосудов шеи с дуплексным сканированием. Ограниченное сосудистое расширение, извитость ветвей сонной артерии, атеросклеротические бляшки, турбулентность кровотока.

- КТ (МРТ). Локальный отек, атрофия 2, 3, 4, 6 черепных нервов, кровоизлияние, цидроцефалия, сдавление пищевода и трахеи, очаги кальцинирования.

- ЭЭГ. Исчезновение альфа-волн, регистрация тета- и дельта-диапазона.

Как диагностировать аневризму сосудов головного мозга вы можете прочитать в отдельном материале.

Тактика терапии

Лечение аневризмы сонной артерии подразделяется на консервативное и хирургическое. Показания к консервативной терапии:

- Подготовка к операции;

- Отсутствие жалоб;

- Размер до 1 см;

- Отсутствие прогрессирования.

Консервативная терапия включает прием:

- Статинов, гипотензивных, мочегонных препаратов;

- Симптоматических средств (анальгетиков, НПВС);

- Сосудорасширяющих и ноотропов.

Хирургическое лечение

Показания к операции:

Показания к операции:

- Рост более 4 мм за 6 месяцев;

- Появление клиники;

- Гипертензия;

- Повышенное тромбообразование;

- В анамнезе – инфаркт или инсульт;

- Риск осложнений.

Противопоказания к операции:

- Обострение инфекционных болезней;

- Полиорганная недостаточность;

- Сепсис;

- Высокий риск операционных осложнений.

Виды операций:

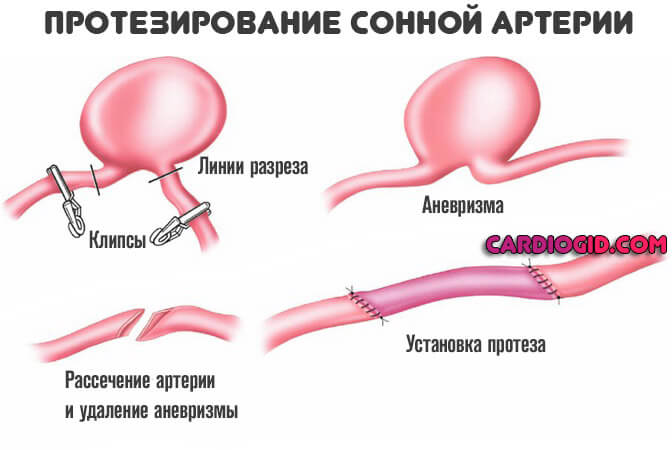

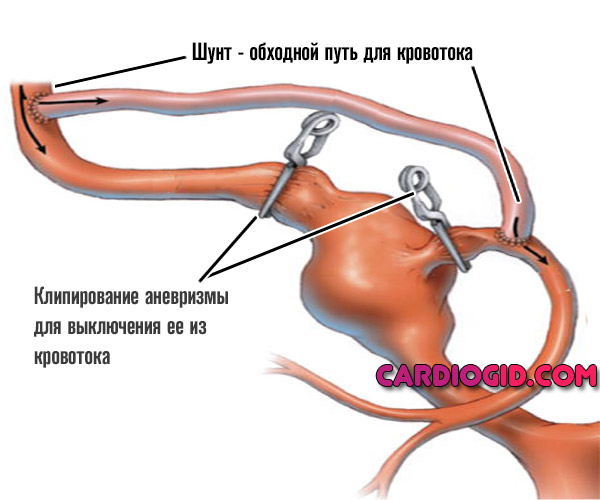

- Клипирование – выключение аневризмы из кровотока посредством наложения на нее клипсы. Операция выбора при мешотчатой форме;

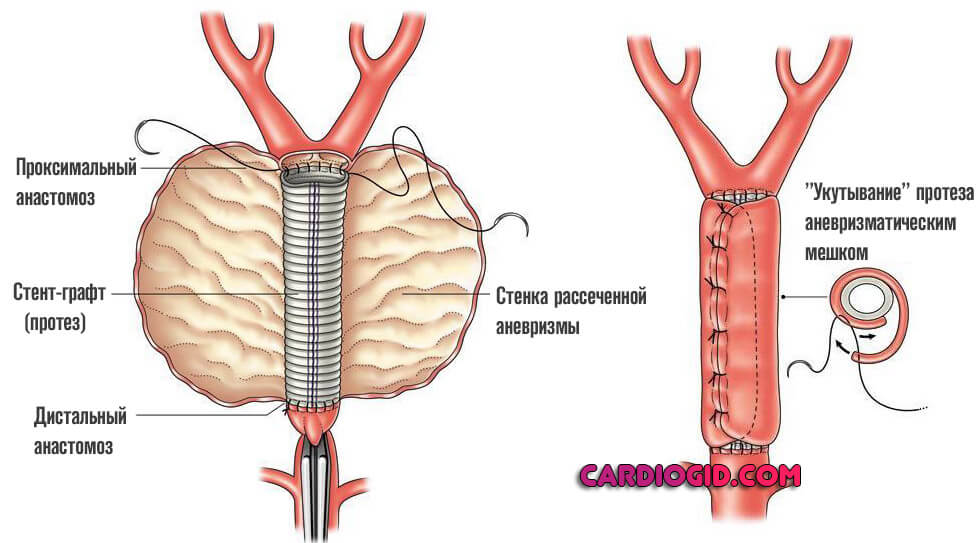

- Резекция – удаление расширенного участка и замена его на протез. Протезом может служить сегмент периферической артерии или синтетическая трубка;

- Эндоваскулярная эмболизация – заполнение аневризмы хирургическим клеем через баллон, проведенный из бедренной артерии. Операция выбора у неосложненных больных.

Пациентам, которым операция противопоказана, показано консервативное лечение. При повышенном внутричерепном давлении выполняется паллиативная операция – установка дренажа для оттока ликвора.

Неотложная помощь в случае разрыва

При появлении признаков разрыва необходимо вызвать скорую помощь.

Алгоритм действий:

- Обеспечить больному покой и приток свежего воздуха;

- Предложить анальгетик или седативный препарат;

- Помочь больному принять горизонтальное положение с опущенным головным концом.

При появлении скорой помощи проводятся:

При появлении скорой помощи проводятся:

- Транспортировка;

- Стабилизация гемодинамики;

- Введение плазмозаменителей;

- При развитии клинической смерти – реанимационные мероприятия.

В стационаре выполняются экстренная диагностика (КТ, УЗИ) и операция. Вмешательство проводится хирургической бригадой под контролем ангиографии.

Жизнь с аневризмой СА и после ее удаления

Рекомендации пациентам при постановке диагноза:

- Нормализация АД и веса;

- Контроль уровня сахара и липидов в крови;

- Лечение сопутствующих заболеваний;

- УЗИ сосудов и консультации хирурга 2 раза в год.

После операции пациентам необходимо встать на пожизненный диспансерный учет. Не менее 1 раза в год проводятся УЗИ и КТ для контроля излеченности. Следует исключить физическое перенапряжение и стресс.

Профилактические мероприятия

Первичная профилактика:

- Отказ от курения.

- Нормализация АД.

- Гипосолевая диета.

- Для лиц старше 50 лет — ежегодные профосмотры с проведением УЗИ.

- Лабораторный скрининг на выявление атеросклероза, сахарного диабета, гипертензии.

Вторичная профилактика:

- Диспансеризация.

- Динамический контроль за состоянием аневризмы (УЗИ, КТ).

- Лечение сопутствующих заболеваний.

Аневризма сонной артерии и ее ветвей – распространенное осложнение хронических сосудистых заболеваний. Патология отличается прогрессирующим течением и нарастающей клиникой. Лечение оперативное. Профилактика направлена на раннее выявление и лечение сердечно-сосудистой патологии.

Источник

Анатомические нарушения сосудов несут огромную опасность жизни и здоровью пациента. При этом крайне редко отклонения органического плана дают явную симптоматику, пока не станет слишком поздно.

Аневризма сонной артерии — это латентно протекающее отклонение, суть которого в аномальном расширении, выпячивании стенки сосуда с одной или сразу обеих сторон (диффузно).

Клиническая картина недостаточно специфична, а иногда вообще отсутствует. Второй вариант много опаснее.

Немое течение рано или поздно закончится разрывом сосудистого образования, массивным кровоизлиянием и гибелью больного в считанные секунды.

Потому рекомендуется проходить регулярные профилактические осмотры, тем более при нахождении в группе повышенного риска.

Лечение всегда строго хирургическое. В исключительных случаях показано динамическое наблюдение, но самостоятельного регресса никогда не бывает. Это невозможно.

Прогнозы во многом зависят от формы аномалии, локализации таковой, качества проведенной диагностики и эффективности хирургического лечения.

Механизм развития

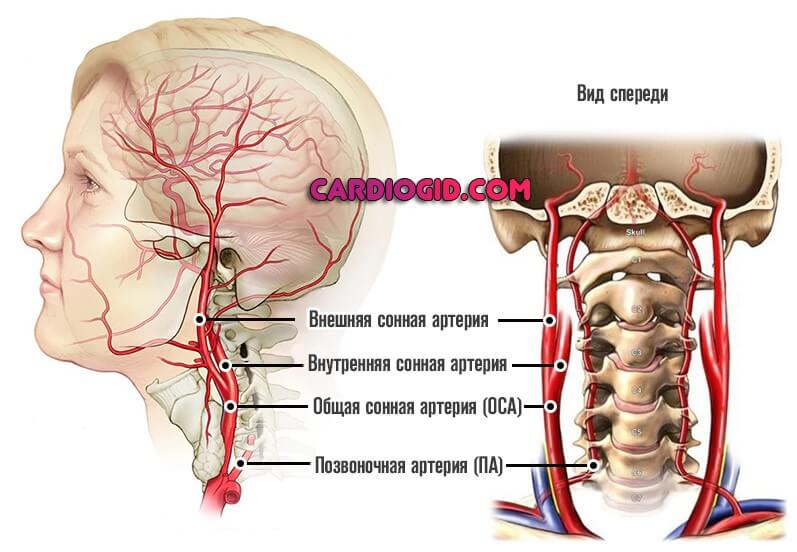

Сонная артерия находится в боковой части шеи, берет начало в грудине, подключичной области. Располагается с двух сторон.

Находится довольно высоко над уровнем остальных тканей, что обуславливает большее влияние на нее негативных факторов.

В основе описываемого диагноза лежит группа отклонений. Аневризма не бывает первичной, она вторична всегда.

Если рассмотреть вопрос глобально, можно выделить группу патогенетических моментов:

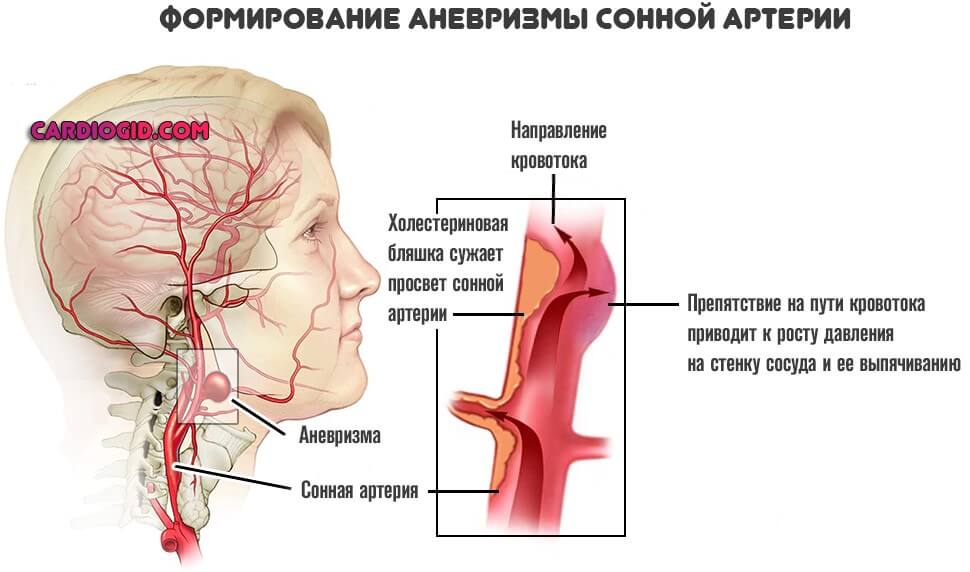

- Атеросклероз. Основа органического дефекта. Суть заключается в сужении самой артерии или закупорке ее холестериновыми бляшками. По мере прогрессирования расстройства возникает постоянно, незначительное повреждение внутреннего слоя сосуда, эндотелия.

- Второй патологический процесс — гипертония. Стабильное повышение артериального давления. Не обязательно болезнь, речь может идти о симптоматическом росте показателей тонометра. При чрезмерном напряжении стенок сосудов, они быстрее «изнашиваются», теряют свою эластичность, становятся хрупкими и податливыми.

Если же имеет место сочетание двух указанных моментов, и гипертонии, и атеросклероза, процесс протекает более агрессивно. Возможно формирование не только аневризм.

Далее схема стандартная. Стенки становятся мягкими, плохо выдерживают воздействие. Отмечается увеличение просвета, пролапс или продавливание эндотелия и среднего слоя вовне.

Сосуд аномально расширяется. В одну сторону (мешковидная аневризма) или сразу по всему диаметру (диффузная или веретенообразная форма расстройства).

С течением времени образование увеличивается в размерах. Примерно в 10-15% случаев в перспективе года и даже двух динамика отсутствует вообще.

Диаметр структуры не меняются, риски примерно на одном уровне в 20% (разрыв сосудистой аномалии и смерть от массивного кровотечения).

Все же основное число ситуаций сопряжено с быстрым прогрессированием дефекта. По причине турбулентного характера кровотока в измененных структурах происходит повышение локального давления в сонной артерии и еще большая деструкция стенок, дистрофия (истончение).

При накоплении некоей критической массы наступает гибель. Первая помощь при разрыве не имеет большого смысла даже в условиях реанимации.

Классификация

Типизировать аневризму можно по множеству оснований. Не все имеют практическое значение, некоторые используются теоретиками для более точного понимания природы явления.

Согласно основному способу разграничения, по форме выделяют три типа дефектов:

- Мешотчатая аневризма сонной артерии. Характеризуется выпячиванием стенки строго с одной стороны. Образование стабильно, не меняется по форме и характеру, растет с разной скоростью, зависит от особенностей организма. Представляет меньшие трудности при оперативном лечении. Возможно динамическое наблюдение.

- Веретенообразная аневризма. Сопровождается диффузным, равномерным или несимметричным разрастанием стенок по всему диаметру сосуда. Характеризуется высоким риском разрыва, прогрессирует быстрее предыдущего типа. Более сложна в излечении, потому как требуется протезирование или обширная пластика участка.

- Фузиформная аневризма — разновидность веретенообразной с нестабильной формой и структурой. Может меняться в размерах, выпячиваться то в одну, то в другую сторону. Представляет собой нечто среднее между описанными выше видами (формально относится ко второй, как и было отмечено).

Требует тщательного наблюдения, потому как не всегда с первого взгляда врачам удается обнаружить размеры образования. А это чревато ошибкой при проведении хирургического лечения: недостаточные объемы иссечения ткани скажутся на эффекте.

Исходя из течения, называют еще два типа аневризмы:

- Опухолеподобное. Сопровождается стабильным ростом образования без разрывов и кровотечений. Соответственно, постоянное увеличение в размерах приводит к компрессии вен, прочих тканей, болевому синдрому. Представляет одинаковую опасность.

- Апоплексическое. Дает знать о себе мелкими кровоизлияниями, гематомами.

Исходя из строения, выделяют однокамерные образования (имеют солидную, единую структуру, как и следует из названия) и множественный дефект (состоит сразу из нескольких камер, которые отграничены друг от друга фибриновыми перемычками). Вторая по форме напоминает ягоду малины или классическую опухоль.

По размеры подразделяется на микроаневризмы, обычные или типичные, крупные и гигантские. Грань в данном случае тонкая. Точной выкладки, как ни парадоксально — нет.

Потому в одном и том же случае типизация по диаметру будет различной. Врач исходит не из формального классифицирующего признака, а из реальной ситуации, принимает решение по тактике терапии.

Исходя из локализации, называют аневризму общей, наружной и внутренней сонной артерии (ВСА). Во втором случае нередко говорят о форме сосудистой аномалии головного мозга.

Также эта разновидность более дробно подразделяется на отдельные типы. Указанный способ широко используется докторами для оценки расположения аномалии, выработки путей доступа.

Можно выделить острые и хронические формы аневризм. Первые протекают стремительно, часто пациент не успевает ничего понять или узнает о диагнозе в последний момент.

Шансы на излечение есть, но это скорее случайность, потому как никто не проводит диагностики, оснований для беспокойства, как кажется, нет. Хронический тип отличается классическим, постепенным течением.

Наконец, можно говорить и о так называемых мигрирующих аневризмах артерий шеи. На самом деле речь идет о крупной области вовлечения в патологический процесс. Потому, кажется, что очаг все время смещается. На самом деле это не так.

Симптомы

Клиническая картина зависит от стадии, размеров, локализации анатомического дефекта, также от индивидуальных особенностей организма пациента.

В начальный период, пока образование не имеет больших размеров, проявлений нет вообще, потому диагностика представляет чистую случайность. Но крайне удачную. Подобный этап — идеален для проведения терапии.

По мере прогрессирования обнаруживаются неспецифические признаки, которые могут указывать на что угодно и помимо аневризмы:

- Бессонница. Нарушения не всегда столь тяжелые, чтобы существенно вредить пациенту. Возможны более частые, чем обычно ночные пробуждения, неудовлетворенность процессом.

- Слабость, астения. Сопровождается выраженным апатичным компонентом. Невозможно делать ничего. Ни о трудовой деятельности, ни выполнении бытовых обязанностей речи не идет. Опять же не всегда.

- Головная боль. Средней интенсивности или слабая. В любом случае, она мучительно переносится пациентом. Потому как длится долгое время, не снимается подручными средствами. Сохраняется даже ночью. Это должно насторожить человека.

- Головокружение. Вертиго. Недолгие приступы. Но возникают они регулярно.

- Шум в ушах. Звон, писк.

- Туман в поле зрения.

Все указанные признаки указывают на ишемию головного мозга, возможно, это цереброваскулярная болезнь, нарушение кровотока в базилярном бассейне.

Трудно сказать без диагностики, в чем и кроется основная проблема. Рекомендуется немедленно обращаться к кардиологу.

Как только болезнь прогрессирует до определенного уровня, развиваются очаговые и сторонние симптомы.

Первые обусловлены нарушением трофики (питания) областей головного мозга.

Если имеет место поражение левой сонной артерии:

- Речевые отклонения. По типу заторможенности. Человеку трудно выговаривать слова. Формально способность сохраняется.

- Выпадение половины поля зрения в обоих глазах. Обычно симметрично исчезают височные области.

- Эпилептические приступы с тонико-клоническими судорогами, потерей сознания. Кратковременные.

- Ощущение бегания мурашек по шее, конечностям.

При поражении правой сонной артерии:

- Нарушения процессов пищеварения.

- Головокружение, боли в затылочной, височной, лобной локализациях.

- Потеря сознания.

- Психомоторное возбуждение, редко — поведенческие расстройства.

- Судороги. Миоклонические, по типу подергиваний. Как при тиках, гиперкинезах.

По достижении аневризмой крупных размеров, возникает масс-эффект: компрессия трахеи, голосовой щели, прочих структур.

Тогда формируются вторичные признаки:

- Выраженные боли в шее.

- Невозможность глотать, дисфагия из-за компрессии пищевода.

- Дыхательная дисфункция.

- Дисфония, отсутствие голоса.

- Посинение лица. Результат сдавливания яремной вены.

- Параличи, парезы. При вовлечении в патологический процесс нервных волокон, отвечающих за проведении сигнала к тканям.

Внимание:

Острые неотложные состояния дают потерю сознания. Ей может предшествовать головная боль, тревожность, моторное возбуждение.

Причины

Факторы развития множественны, в некоторых случаях возможно участие группы моментов, что только усложняет диагностику.

Примерный перечень самых распространенных явлений:

- Артериальная гипертензия. Провоцирует стабильный рост давления в русле, это приводит к ускоренному изнашиванию сосудов, быстрой дистрофии и деструкции тканей на клеточном уровне.

- Атеросклероз. Сужение артерий, и, как итог, рост давления во всей системе.

- Перенесенный инсульт.

- Паразитарные заболевания. Довольно редкая причина, но возможная. При закупорке (частичном закрытии) просвета сонной артерии. Давление растет, что и приводит к деструкции тканей. Суть идентична таковой при атеросклерозе.

- Заболевания отоларингологического профиля (воспаление глотки, ушных ходов, пазух носа). Могут спровоцировать малосимптоматичные поражения внутренней выстилки артерий, так называемые васкулиты.

- Периартрит, прочие патологии аутоиммунного характера, сопряженные с преимущественным поражением соединительной ткани.

- Туберкулез.

- Сифилис на поздней стадии.

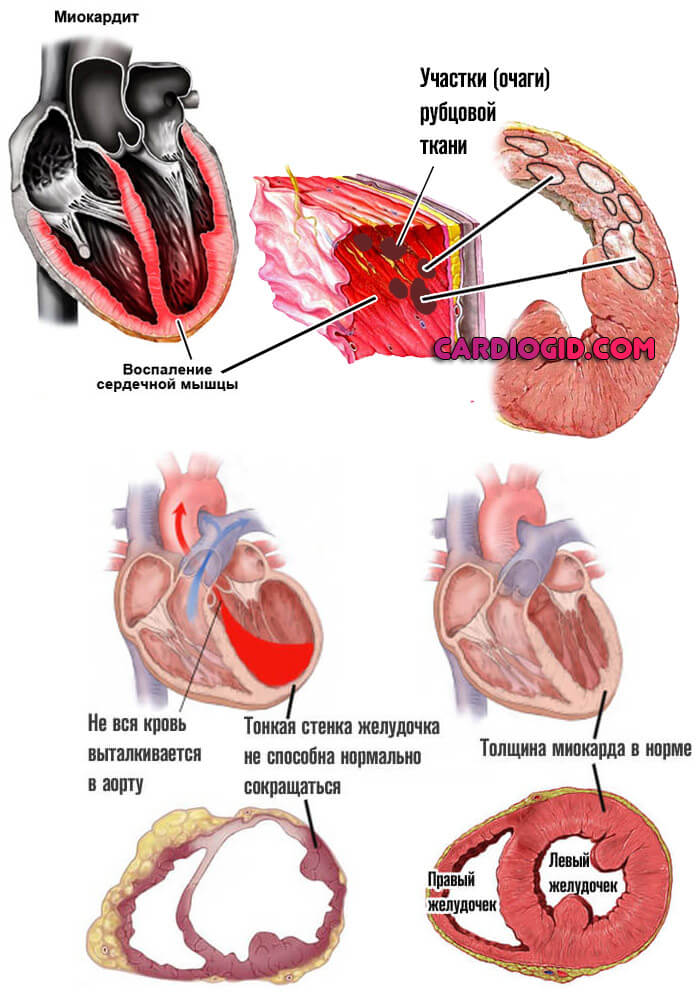

Также в качестве причины может быть названа группа заболеваний сердца: от инфаркта до недостаточности, миокардита и прочих состояний дисфункционального, органического плана.

Причина в ухудшении качества кровотока, скачках артериального давления.

Фактор развития выявляется для назначения эффективного курса, без определения этиологии провести качественную терапию невозможно, речь пойдет о симптоматических бесполезных мерах.

Диагностика

Проходит под контролем кардиолога. Проблема имеет массу подводных камней, потому в обязательном порядке требуется консультация сосудистого хирурга, лучше оперирующего, чтобы оценить необходимость радикальных мер в текущий момент.

Стандартная схема обследования больного состоит из таких действий докторов:

- Устный опрос, чтобы выявить жалобы и составить перечень симптомов, клиническую картину. Поскольку аневризма сонной артерии сначала не проявляет себя никак, не всегда этот метод дает эффект. На развитых этапах играет ключевую роль.

- Сбор анамнеза. Перенесенные болезни, образ жизни, привычки, семейная история и прочие моменты. Преследует цель установления примерной этиологии. Выяснить происхождение нужно в рамках превенции рецидива. Даже пролеченная аневризма может образоваться снова, уже в другом месте, если причина осталась нетронутой.

- Измерение артериального давления. Показатели выше нормы почти во всех случаях.

Для более точной оценки проводится холтеровское суточное мониторирование с использованием автоматического программируемого монитора. Это неинвазивная, безопасная и максимально информативная методика оценки уровня АД в динамике в течение 24 часов. - Электрокардиография. Исследования функциональной активности сердечных структур. Показывает малейшие отклонения ритма, которые сами могут указывать на пороки, расстройства иного рода.

- Эхокардиография. Используется для диагностики органических дефектов кардиальных структур.

- УЗИ сонной артерии. Если прочие исследования направлены скорее на выявление причины приобретенного порока, эта методика используется для констатации факта, что аневризма есть. Также оценивается морфология образования: размеры, структура, характер, локализация.

- Ангиография, допплерография. Позволяют рассмотреть проблему в функциональном аспекте. Как происходит кровоток в измененной артерии, также насколько качественно прохождение жидкой ткани по сосуду.

- МРТ-диагностика. Используется в сложных, спорных случаях или, если врач желает перестраховаться. Визуализирует ткани в мельчайших деталях.

- Электроэнцефалография. При необходимости.

В основном этого хватает. Диагностику проводят в короткие сроки, медлить нельзя. Велика вероятность неотложного смертельного состояния.

Лечение

Терапия строго хирургическая. Других методов сегодня не известно. В некоторых случаях, если аневризма имеет незначительные размеры (менее сантиметра), возможен выбор наблюдательной тактики.

Но до сих пор врачи не могут прийти к единому мнению относительно такого способа. Это понятно, учитывая, насколько опасен патологический процесс.

При стремительном росте аневризмы, однозначно назначают радикальное вмешательство.

Насколько срочное — зависит от типа анатомического дефекта и массы других факторов.

Максимальный срок, на который можно отложить лечение — 3-4 недели и то не всегда. Порой счет идет на дни.

Применяется три методики хирургической терапии:

Первая — тотальное иссечение пораженного аневризмой участка и его протезирование. Дает наилучшие результаты, требует высокой квалификации оперирующего хирурга.

Вторая — резекция аномальной области. Это вынужденная мера, потому как в ходе терапии не проводится полного удаления образования.

Иссекается максимально доступная площадь, протезирование замещает измененные ткани. Обязательное условие — устранение опасности.

Если провести удаление в недостаточной мере, сохраняется риск разрыва и кровотечения.

При невозможности полноценного протезирования, показано шунтирование — создание искусственных проводящих кровь путей.

При маленьких размерах аневризмы, можно прибегнуть к эндоваскулярной методике с введением катетера. Это малотравматичная, хорошо переносимая, но сложная с позиции врача операция.

Консервативные способы не имеют никакого эффекта, это пустая трата времени. Потому при развитии патологии рекомендуется соглашаться на хирургическое вмешательство, если специалист считает это целесообразным и необходимым.

Лечение аневризмы сонной артерии шеи проводится радикальным путей, такой подход — гарантия восстановления анатомической целостности и функциональной состоятельности сосуда.

Обязательное и непременное условие — устранение первопричины патологии. Здесь уже возможны варианты.

Применение противогипертензивных препаратов, статинов для выведения избытка холестерина и устранения атеросклеротических бляшек, использование прочих медикаментов.

Прогноз

При раннем обнаружении измененных тканей — благоприятный. На средних стадиях — то же самое.

Крупные аневризмы создают сложности, поскольку их трудно полностью удалить. Однако при должной квалификации специалиста — шансы на восстановление высоки.

Неблагоприятный прогноз только в одном случае — разрыв образования, внутреннее кровотечение.

Аневризматическое выпячивание стенки сонной артерии — органический дефект, малосимптоматичный, ведет себя тихо до определенного момента. Требует быстрого лечения. Вариантов кроме оперативного вмешательства нет.

Источник