Лечение шейного остеохондроза википедия

Остеохондро́з (от др.-греч. ὀστέον «кость» + χόνδρος «хрящ» + -ωσις «боль») — это (по данным разных авторов):

- Дегенеративно-дистрофическое мультифакториальное заболевание (в соответствии с МКБ[2] код — M42[3] входит в группу 6 — деформирующих дорсопатий XIII класса болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани), начинающееся с пульпозного ядра межпозвонкового диска, распространяющееся на фиброзное кольцо, затем на другие элементы позвоночного двигательного сегмента (ПДС), проявляющееся в определённых условиях полиморфными (рефлекторными, компрессионными, компрессионно-рефлекторными и рефлекторно-компрессионными) неврологическими синдромами.

- Ускоренное изнашивание, преждевременное старение костносуставного аппарата, которое может быть локальным или генерализованным.

Причины[править | править код]

До настоящего времени нет точных данных о причинах дегенеративных заболеваний позвоночника. Существует лишь ряд теорий, рассматривающих в качестве причин развития дегенеративных поражений позвоночника различные факторы: инволютивные, дизонтогенетические, механические, иммунные, гормональные, дисметаболические, сосудистые, инфекционные, функциональные и наследственные.

Наиболее распространенной является инволютивная теория, согласно которой происходит локальное преждевременное старение хряща и кости в результате предшествовавших повреждений — механических, воспалительных и тому подобных. Согласно этой теории, развитие инволютивных дегенеративных изменений в позвоночнике предопределено генетически, а возникновение дегенерации как болезни, с соответствующими клиническими проявлениями, обусловлено влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов. Если причину остеохондроза удается установить не всегда, то его патогенез достаточно хорошо исследован. Хотя и в данном разделе изучения остеохондроза имеются дискуссионные моменты. Дегенерация межпозвонкового диска развивается, когда катаболизм протеинов матрикса начинает преобладать над процессом их синтеза. Важнейшим пусковым моментом для этого может быть нарушение условий питания диска. Межпозвонковый диск представляет собой наиболее аваскулярную ткань в организме человека. По мере роста МПД его васкуляризация снижается, поэтому снижается и поступление питательных веществ в ткани. Это уменьшает способность клеток диска синтезировать новый матрикс, ограничивает их пролиферативный потенциал, что приводит с возрастом к снижению их плотности в диске. Результаты гистологических исследований показывают, что причина начала инволютивных и/или дегенеративных изменений межпозвонковых дисков — нарушение питания на фоне исчезновения кровеносных сосудов в замыкательных пластинках позвонков . На молекулярном уровне дегенерация диска проявляется уменьшением диффузии питательных веществ и продуктов катаболизма, снижением жизнеспособности клеток, накоплением фрагментов клеток (вследствие апоптоза) и дегенерированных макромолекул матрикса, уменьшением синтеза протеогликанов, повреждением нормального коллагенового каркаса. Данные изменения являются причиной дегидратации (из-за снижения концентрации хондроитинсульфатов). При этом пульпозное ядро теряет гидростатические свойства, то есть утрачивает способность распределять вертикальные нагрузки равномерно по всему объёму и перестаёт предохранять фиброзное кольцо от несвойственных его природе сил компрессии.

Фиброзное кольцо становится объектом постоянных механических воздействий, вследствие чего в нем развиваются патологические изменения: дезорганизация нормальной слоистой структуры в результате повреждения коллагенового матрикса, что приводит к возникновению трещин и разрывов фиброзного кольца. При развитии таких изменения межпозвонковый диск становится уязвимым для разрушающего воздействия биомеханических влияний, возникающих в условиях нагрузок и усилий человека при его нормальной активности. В результате уменьшения давления в диске напряженность волокон фиброзного кольца уменьшается, нарушаются фиксационные свойства диска, появляется патологическая подвижность в позвоночнодвигательном сегменте. Таким образом, идеология данного представления о патогенезе остеохондроза заключается в том, что патологическая подвижность выступает следствием, а вовсе не причиной дегенерации диска. Еще одним моментом в патогенезе дегенеративных изменений МПД — врастание в фиброзное кольцо межпозвонкового диска нервов и кровеносных сосудов, что является важной особенностью структурно разрушенных дисков. Врастание внутрь возникает ввиду потери гидростатического давления, которое свойственно внутренним областям неповрежденных дисков. Снижение содержания протеогликанов в дегенерированных дисках также облегчает врастание нервов и капилляров. Однако наличие сосудов и нервных волокон не могут влиять на регенераторные способности клетки, так как архитектоника, в которой они нормально функционировали, и ультраструктурные взаимодействия утрачены.

Жалобы, которые предъявляет пациент, разнятся в зависимости от формы остеохондроза: компрессионный или некомпрессионный. При компрессионных формах основными жалобами являются боль, онемение и мышечная слабость в зоне иннервируемой спинномозговым корешком; может быть скованность движений, нарушение функций тазовых органов. Выраженность болевого синдрома и неврологического дефицита зависит от степени и длительности компрессии. При некомпрессионных формах остеохондроза жалобы пациента очень вариабельны: локальный болевой синдром, рефлекторный болевой синдром, ангиодистонический синдром, висцеральный синдром и так далее. Манифестация заболевания может возникать как остро с выраженным болевым синдромом, так и прогредиентно с длительным хронизирующимся болевым синдром.

Диагностика[править | править код]

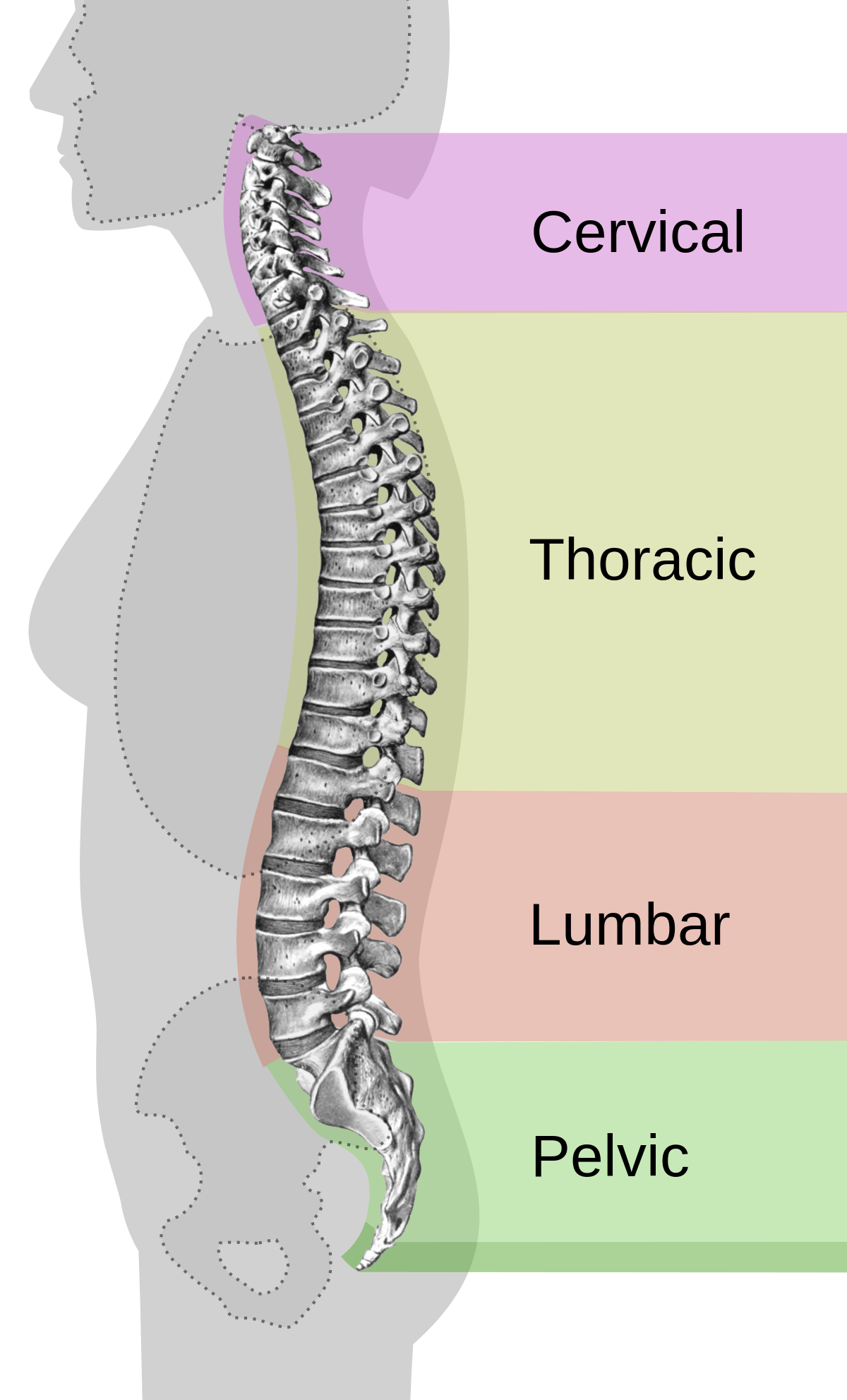

Установление предварительного диагноза осуществляется при первичном осмотре пациента. Осмотр обычно проводит врач-невролог в связи с жалобами больного на местные изменения, которые могут проявляться болевым синдромом, деформацией или ограничением подвижности. Позвоночник исследуют в положении больного стоя, сидя и лежа, как в покое, так и в движении. Уровень поражения позвоночника определяют путем отсчета числа позвонков от определённых анатомических ориентиров или по специальной схеме.

При осмотре спины обращают внимание на осанку, особенности строения туловища, отмечают линию остистых отростков (срединная борозда спины), нижние углы лопаток, гребни подвздошных костей, боковые контуры талии и шеи, положение надплечий, отклонение межъягодичной борозды от вертикали, выявляют выпячивание остистых отростков, обращают внимание на рельеф мышц, расположенных рядом с позвоночником.

Ощупывание позвоночника позволяет дополнить данные осмотра (наличие или отсутствие деформации), определить локализацию, степень и характер болезненности. При ощупывании отмечают также напряжение мышц, расположенных рядом с позвоночником, поскольку большинство травм и заболеваний позвоночника сопровождается повышением мышечного тонуса.

Сгибание позвоночника используется с целью определения амплитуды движений в различных отделах позвоночника.

Основную роль в исследовании позвоночника отводят рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, с помощью которых определяется уровень поражения, уточняется и конкретизируется диагноз, выявляются скрытые патологии. Данные диагностики позволяют лечащему врачу определить тактику лечения и выбрать наиболее эффективные методы лечения.

Лечение[править | править код]

Лечение остеохондроза и его осложнений проводят с помощью консервативных методов, направленных на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и предупреждение прогресса дистрофических изменений в структурах позвоночника.

При неэффективности консервативного лечения и по специальным показаниям проводится оперативное (хирургическое) лечение, объём которого зависит от уровня поражения и клинических проявлений заболевания.

Длительность лечения остеохондроза и его осложнений в основном зависит от тяжести заболевания, возрастных изменений, применяемых методов лечения, а также добросовестного выполнения назначений и рекомендаций лечащего врача. Как показывает практика, активная фаза лечения в большинстве случаев длится 1-3 месяца при применении консервативных методов, а восстановительный период после операции — около 1 года. В начале лечения у некоторых пациентов возможно усиление болевого синдрома, связанное с реакцией мышечной системы и других образований на непривычные для организма воздействия. Болевые ощущения купируются в короткие сроки применением физиотерапевтических процедур, медикаментозных препаратов, а также специальных физических упражнений. Результат лечения во многом зависит от поведения самих пациентов, от которых требуется терпение, упорство, настойчивость, определённая сила воли, а также желание выздороветь. Наибольшую эффективность консервативной терапии и реабилитации после хирургического вмешательства можно достичь в условиях специализированных медицинских центров и санаториев, оснащённых современной диагностической и лечебной базой, а также высококвалифицированными практикующими специалистами, применяющими комплексное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Комплексное консервативное лечение включает[источник не указан 1093 дня] в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и медикаментозную терапию.

Лечебная физическая культура (ЛФК), кинезитерапия — основной метод консервативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Заключается в создании дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и укрепление мышечного корсета, увеличение объёма и выработки определённого стереотипа движений и правильной осанки, придание связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а также на профилактику осложнений. Это достигается регулярными занятиями на реабилитационном оборудовании и суставной гимнастикой. В результате выполнения упражнений улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник.

Физиотерапия — метод лечения, в котором используются физические факторы: токи низкой частоты, магнитные поля, ультразвук, лазер и др. Применяется для снятия болевого синдрома, воспалительных процессов, реабилитации после травм и операций. При использовании методов физиотерапии сокращаются сроки лечения многих заболеваний, повышается эффективность применения медикаментов и снижение их дозировки, отсутствуют побочные эффекты, свойственные медикаментозному лечению.

Массаж — это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека руками. Эффективно снимает мышечное напряжение, мышечные боли, улучшает кровообращение, обладает общеукрепляющим действием.

Мануальная терапия — индивидуально подобранное мануальное воздействие на костно-мышечную систему для снятия острых и хронических болей в позвоночнике и суставах, а также увеличения объёма движений и коррекции осанки.

Вытяжение (тракция) позвоночника — эффективный метод лечения болевых синдромов в позвоночнике, и суставах с использованием индивидуально подобранной нагрузки с использованием специального оборудования. Процедура направлена на увеличение межпозвонкового пространства, снятие боли и восстановление анатомически правильной формы позвоночника.

Медикаментозная терапия показана в период обострения заболевания, направлена на купирование болевого синдрома, снятие воспалительного процесса и усиление обменных процессов путём приёма или введения лекарственных средств с помощью внутримышечных или внутривенных инъекций.

Хотя каждый из выше перечисленных методов является высокоэффективным[источник не указан 1093 дня], всё-таки стойкий терапевтический эффект можно получить только при сочетании их с занятиями на реабилитационном оборудовании, то есть при создании полноценного мышечного корсета.

См. также[править | править код]

- Грыжа Шморля

- Остеохондроз позвоночника

- Дорсопатия

Примечания[править | править код]

- ↑ Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ Приказ Минздрава РФ от 27.05.97 № 170 (ред. от 12.01.98) «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра». zakonbase.ru (1997).

- ↑ International Classification of Diseases 10th Revision (англ.). World Health Organization (2010).

Ссылки[править | править код]

Источник

Что такое шейный остеохондроз?

Шейный остеохондроз — распространенная причина боли в шее, головной боли, скачков давления, боли в плече, онемения пальцев рук, боли под лопаткой. В настоящее время частота шейного остеохондроза значительно возросла, так как выросла роль компьютера в нашей жизни.

Как бы то ни было, падение или травма могут стимулировать начало остеохондроза, а дегенерация (изнашивание) межпозвонковых дисков со временем может привести к появлению его симптомов.

Симптомы

Кроме умеренной или слабовыраженной боли, чувства скованности в шее и, в некоторых случаях, нарушений ее подвижности, многие пациенты с шейным остеохондрозом ощущают онемение, покалывание и даже слабость в шее, руке или плече как результат химического раздражения и защемления нервов в шейном отделе позвоночника.

Например, защемление нервного корешка на уровне сегмента C6-C7 может вызвать слабость в трицепсах, мышцах плеча или предплечья, слабость мышц запястья, из-за чего кисть «повисает», а также изменение чувствительности в среднем пальце руки.

Шейный остеохондроз также нередко приводит к развитию стеноза (сужения) позвоночного канала и других прогрессирующих состояний, например, межпозвонковой грыжи. Как это происходит?

Остеохондроз представляет собой не что иное, как дегенерацию позвоночных структур, вызванную, как правило, естественным старением организма. С возрастом происходит утолщение связок, образование костных разрастаний на позвонках и другие изменения При утолщении связок позвоночника или появлении костных разрастаний, а также в ряде других причин внутри позвоночного канала остается меньше места для спинного мозга и нервов. Такое состояние и называют стенозом, т.е. сужением позвоночного канала. Выраженное сужение позвоночного канала может привести к сдавлению нервных корешков или даже самого спинного мозга.

Межпозвонковая грыжа также, в большинстве случаев, является следствием дегенерации. Межпозвонковые диски служат амортизаторами трения между позвонками, таким образом, препятствуя их разрушению. С течением времени диск теряет влагу и питательные вещества, уплощается, становится более хрупким и менее эластичным. В результате, в фиброзном кольце может образоваться трещина, через которую часть пульпозного ядра выдавливается в позвоночный канал. Такое состояние и называют межпозвонковой грыжей. Если межпозвонковая грыжа сдавливает близлежащий нервный корешок, возникает болевой синдром и/или соответствующая неврологическая симптоматика.

Диагностика

Успешная диагностика шейного остеохондроза начинается с консультации врача. Врач составляет историю болезни пациента и проводит медицинский осмотр с целью проверки подвижности шеи и чувствительности. Во время осмотра пациента могут попросить выполнить определенные движения и сообщить, как изменяются при этом болевые симптомы (усиливаются или ослабляются).

Если осмотр выявил необходимость дальнейших обследований, врач может порекомендовать проведение таких радиографических тестов как рентгенография, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ). Данные диагностические обследования с разной степенью достоверности способны подтвердить наличие и локализацию остеохондроза, а также выявить другие состояния (например, кальцификацию или артрит), которые могут быть причиной имеющихся у пациента симптомов.

Лучшим вариантом радиографического исследования на данный момент является МРТ, т.к. с помощью магнитно-резонансного томографа возможно получение высококачественных детальных снимков не только костной ткани, как при рентгенографии, но и мягких тканей позвоночника, включая мышцы, связки, сосуды, нервы и межпозвонковые диски. КТ обычно назначают в том случае, если к проведению МРТ существуют какие-то противопоказания, основным из которых является наличие металлических конструкций или приборов в организме (искусственные суставы, кардиостимуляторы и пр.). Качество снимков КТ ниже, чем качество снимков МРТ, но на них также можно увидеть состояние мягких тканей позвоночника.

Лечение шейного остеохондроза

Консервативное (без операции) лечение остеохондроза всегда рекомендуется в качестве первичной стратегии, а хирургическое вмешательство рассматривается только в тех случаях, если комплексное консервативное лечение в течение, как минимум, шести месяцев не принесло результатов или если боль и другие симптомы значительно мешают пациенту в его повседневной деятельности.

Методы, используемые при консервативном лечении шейного остеохондроза, могут включать в себя:

- вытяжение позвоночника (тракция). Безнагрузочные методы вытяжения позвоночника, применяемые в последнее время позволяют полностью убрать осложнения данного метода лечения, без которых не обходится вытяжение с нагрузкой. При увеличении межпозвонкового расстояния происходит улучшение питания всех межпозвонковых дисков, исчезновение болевого синдрома.

- лечебная гимнастика.. Лечебная гимнастика позволяет улучшить подвижность позвоночного сегмента. В подвижном позвоночном сегменте грыжи и протрузии не растут и не образуются, так как межпозвонковые диски выполняют свою функцию.

- лечебный массаж.

- медикаментозная терапия. Включает НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) и обезболивающие, например, ацетаминофен. В большинстве случаев медикаментозная терапия оказывает незначительный временый эффект или не оказывает его вовсе.

- шейные корсеты, ортопедические подушки. Могут быть рекомендованы для стабилизации шейного отдела позвоночника и снижения давления на нервный корешок после травмы и переломов позвоночника.

Хирургическое лечение шейного остеохондроза

Если значительного облегчения после шести месяцев консервативного лечения не наступает и выполнение ежедневных дел становится сложным для пациента, может рассматриваться вопрос о целесообразности хирургического вмешательства. Обычно при шейном остеохондрозе проводится процедура под названием спинальная фузия для того, чтобы обездвижить пораженный позвоночный сегмент. Эта операция включает в себя удаление межпозвонкового диска, декомпрессию нервного корешка и установку костного или металлического имплантата для поддержания или создания нормальной высоты дискового пространства, а также для стабилизации сегмента позвоночника.

Как правило, спинальная фузия проводится на одном позвоночном сегменте, в редких случаях может рассматриваться вопрос о проведении операции на двух позвоночных сегментах. Как бы то ни было, пациенту необходимо знать, что операция с целью снятия симптома боли в шее значительно реже приводит к положительным результатам, чем аналогичная операция для снятия боли в руке при шейном остеохондрозе. Поэтому, если боль в шее является основным или единственным симптомом, спинальная фузия должна быть рекомендована только в крайнем случае или если все методы консервативного лечения были испробованы и не принесли результата. Если дисковое пространство не может быть идентифицировано как наиболее вероятный источник боли в шее, лучше избегать хирургического вмешательства даже в том случае, если консервативное лечение не дает значительных результатов в борьбе с болевым синдромом. Кроме того, не стоит забывать, что операция на позвоночнике может быть чревата достаточно серьезными последствиями как в оперируемой зоне (местная инфекция, отторжение имплантата и т.п.), так и для всего организма (образование тромбов, аллергическая реакция на препараты и пр.). Поэтому перед принятием решения об оперативном лечении необходимо обсудить все детали операции непосредственно с хирургом, который будет ее проводить. Также следует учесть, что операция на шейном отделе позвоночника наиболее часто приводит пациента к вертеброгенной инвалидности.

Статья добавлена в Яндекс Вебмастер 5.08.2015, 14:45.

Источник