Методы диагностики глаз при головокружении

Головокружение — это нарушение пространственной ориентации организма, неправильное осознание положения тела или движения.

Согласно Национальному институту здравоохранения США «свыше 90 миллионов американцев в возрасте от 17 лет и старше испытывали головокружение или проблемы с вестибулярным аппаратом». Среди причин обращения к врачам разных специальностей головокружение составляет 3—4%. Около трети пациентов, обращающихся к оториноларингологам, отмечают различные типы головокружения, которое принято классифицировать как системное (вертиго) или несистемное головокружение.

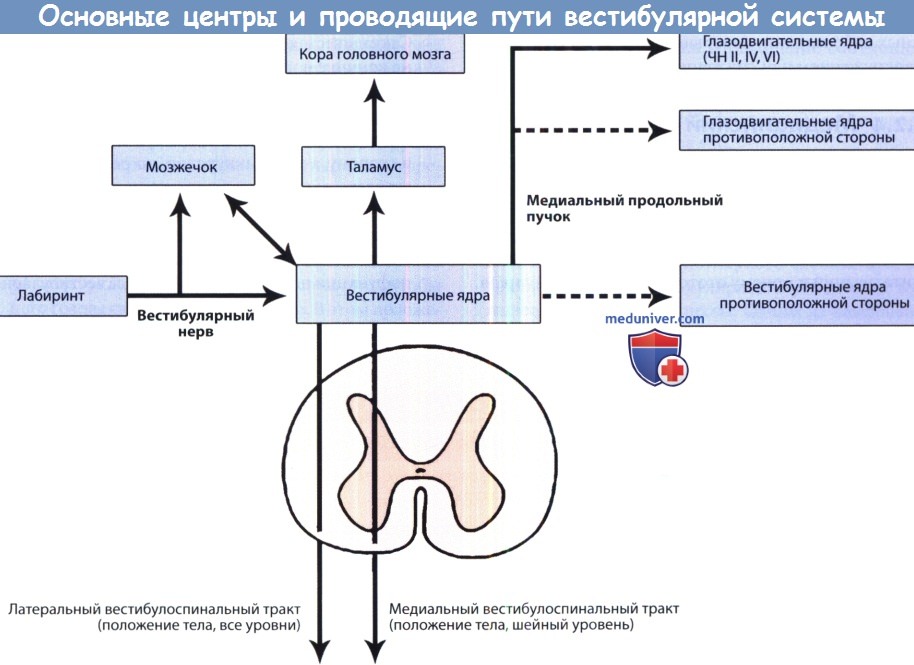

Головокружение развивается в результате нарушения сенсорной информации, поступающей от основных афферентных систем, обеспечивающих пространственную ориентацию — вестибулярной, зрительной и проприоцептивной. Большое значение имеют также нарушения центральной обработки информации и эфферентного звена двигательного акта. Кроме того, определенную роль играют патологические изменения опорно-двигательного аппарата.

Головокружение развивается в результате нарушения сенсорной информации, поступающей от основных афферентных систем, обеспечивающих пространственную ориентацию — вестибулярной, зрительной и проприоцептивной. Большое значение имеют также нарушения центральной обработки информации и эфферентного звена двигательного акта. Кроме того, определенную роль играют патологические изменения опорно-двигательного аппарата.

Системное головокружение связано с раздражением определенных участков вестибулярного анализатора и в зависимости от уровня поражения бывает периферическим и центральным. В 80% случаев причиной системного головокружения является поражение ушного лабиринта.

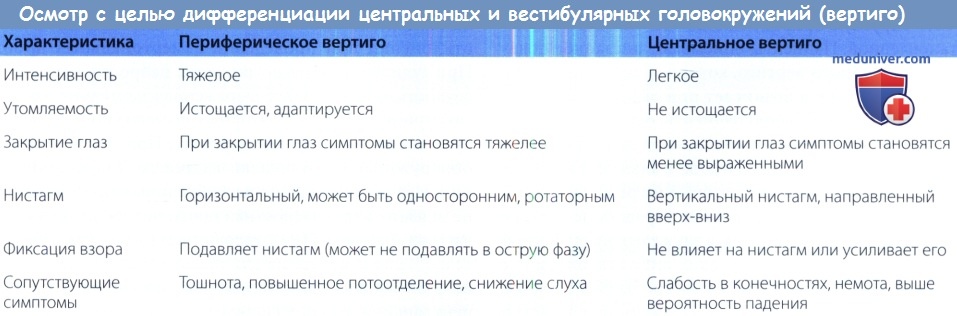

Периферическое вестибулярное головокружение обычно интенсивнее, чем центральное, и сопровождается выраженными вегетативными проявлениями (тошнотой, многократной рвотой, приносящей лишь временное облегчение и не связанной с приемом пищи, бледностью (гиперемией) лица, гипергидрозом и др.). При центральном головокружении тошнота и рвота обычно отсутствуют.

Периферическое головокружение всегда сопровождается спонтанным движением глаз — судорожным подергиванием глазного яблока — нистагмом. Периферическое вестибулярное головокружение чаще всего носит характер приступа. При остром начале приступа пациенты ощущают кажущееся движение предметов в сторону больного уха, в эту же сторону направлен и нистагм (стадия раздражения или ирритации лабиринта), в последующем (в стадии угнетения лабиринта) пациенты ощущают кажущееся движение предметов в сторону здорового уха и в том же направлении виден нистагма. Продолжительность приступов может колебаться от нескольких минут до нескольких часов. Как правило, периферическое вестибулярное головокружение обусловлено односторонним патологическим процессом и сопровождается нарушением слуха или ушным шумом на пораженной стороне.

Причиной центрального головокружения могут быть тяжелые неврологические заболевания. Оно может сопровождаться как однонаправленным, так и множественным нистагмом, либо нистагмом, меняющим свое направление при изменении направления взгляда пациента. Центральное головокружение редко сопровождается снижением слуха, но часто протекает на фоне головной боли и обусловлено поражением вестибуловегетативных путей в стволе головного мозга. В этом случае при изменении позиции глаз вправо или влево изменяется и направление нистагма.

В зависимости от сопутствующих нарушений различают:

- головокружение, сопровождающееся тугоухостью;

- головокружение, не сопровождающееся тугоухостью;

- головокружение с центральными неврологическими симптомами.

Выявление причин головокружения позволяет спланировать этиопатогенетически обоснованное лечение и выбор наиболее подходящего метода коррекции.

Наиболее известная классификация причин головокружения была предложена G.R. Holt и J.R. Thomas (1980). Она включает:

- заболевания среднего и внутреннего уха;

- заболевания центральной нервной системы;

- поражения органов шеи, в том числе дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника;

- метаболические и гематологические причины;

- нарушения, вызванные лекарственными препаратами;

- инфекционные поражения;

- сердечно-сосудистые заболевания; прочие причины.

Частая причина головокружения — повышение внутричерепного давления. До 60% больных с внутричерепной гипертензией страдают головокружением в сочетании со снижением слуха.

Распространенной причиной головокружения у лиц трудоспособного возраста являются остеохондроз шейного отдела позвоночника. Предпосылкой развития такого головокружения могут быть деформации и аномалии позвоночных артерий, которые встречаются в 20-35% случаев у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

Проверка вестибулярной функции подразумевает объективную и количественную оценку вестибулярной системы. Одни методы дают информацию о периферическом головокружении, в то время как другие сосредоточены на центральном головокружении.

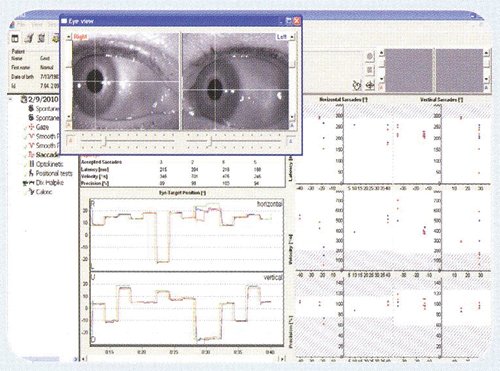

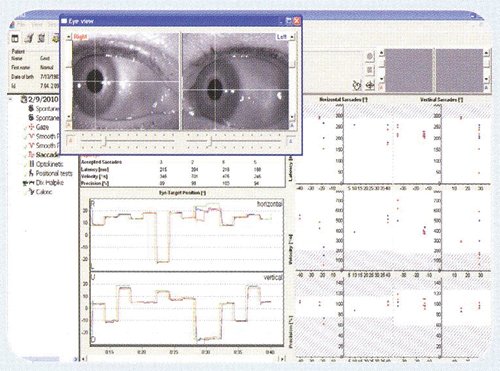

Режим вида глаз в окне теста главного слежения (только V0425)

Окно теста саккад (только V0425)

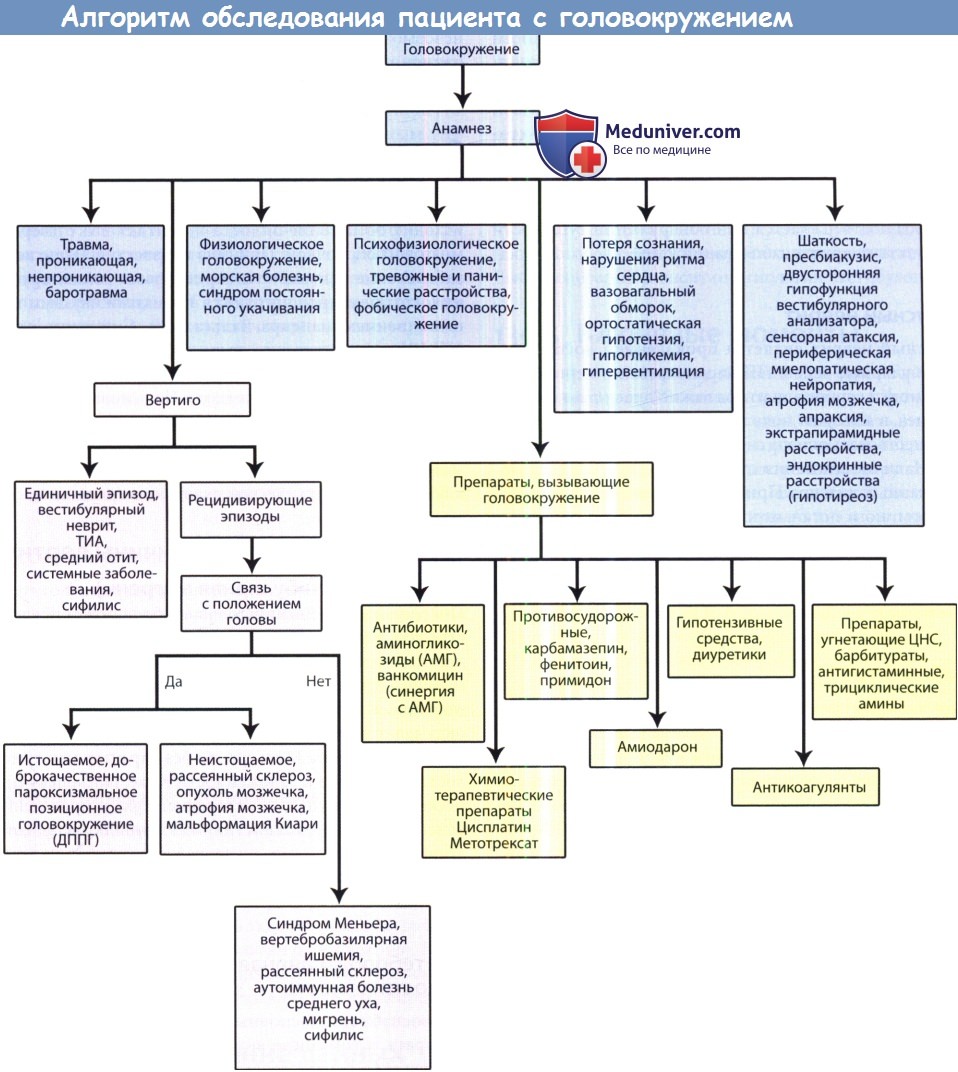

При обследовании больного с приступами головокружения необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку пациенты часто принимают за головокружение такие состояния, как неустойчивость и укачивание. Необходимо принимать во внимание прием больными лекарственных препаратов (антигипертензивных, противоревматических, противоэпилептических и др.), способных вызывать побочное действие в виде головокружения. При осмотре больного необходимо выяснить, были ли у пациента заболевания ушей, черепно-мозговые травмы, не страдают ли родственники головокружением, нет ли головной боли. Все это способствует более точной постановке диагноза.

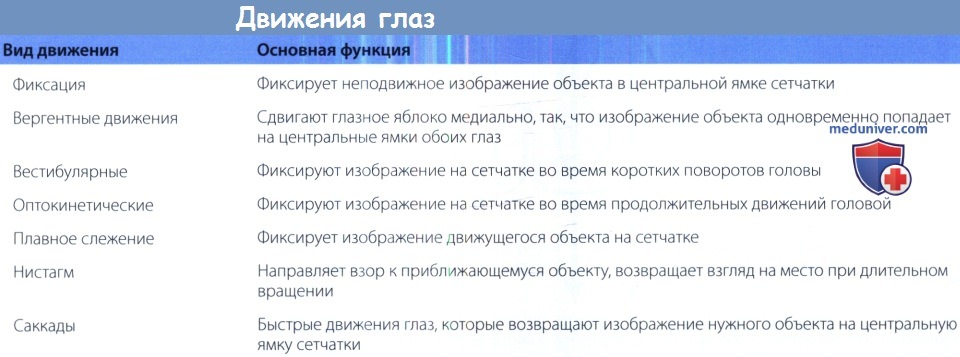

Современные инструментальные методы оценки вестибулярной функции основываются на тестах оценки движений глаз пациента, наличия и отсутствия у него нистагма глаз.

Важную роль в диагностике головокружения играет аудиологическое исследование с использованием электро- и видео-нистагмографов. Данные исследования позволяют быстро и точно установить наличие нистагма и его характеристик.

Электронистагмография (ЭНГ), известная как электроокулография (ЭОГ), на протяжении многих десятилетий оставалась основной техникой для записи движений глаз у пациентов всех возрастов. Несмотря на высокую клиническую пользу, этот метод диагностики имеет ряд погрешностей. На точность диагностики оказывают влияние правильность размещения электродов, степень кожно-электродного импеданса, количество используемых электродов, точность калибровки, с учетом колебаний дипольного роговично-сетчаточного потенциала.

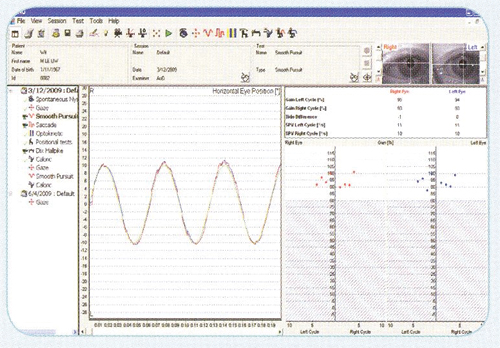

Видеонистагмография (ВНГ), также известная как видеоокулография (ВОГ), стала предпочтительным методом для записи движений глаз во время вестибулярных тестов. ВОГ имеет преимущество перед традиционной электроокулографией, которое выражается в том, что она позволяет точно измерить вертикальные движения глаз. Главным компонентом системы ВОГ является маленькая чувствительная инфракрасная видеокамера в специальных очках, подключенная к компьютерной системе для определения положения глаз на основе алгоритма обработки изображений. Система ВОГ используется для отслеживания положения зрачков с целью определения горизонтального и вертикального положения глаз.

Видеокамеры имеют высокое разрешение и частоту смены кадров (более 200 Гц), что определяет высокую точность измерения. При проведении ВОГ важно, чтобы очки прочно прилегали к голове пациента, поскольку любое движение камеры относительно головы приведет к записи артефактного движения глаза.

Видеокамеры имеют высокое разрешение и частоту смены кадров (более 200 Гц), что определяет высокую точность измерения. При проведении ВОГ важно, чтобы очки прочно прилегали к голове пациента, поскольку любое движение камеры относительно головы приведет к записи артефактного движения глаза.

Для качественной оценки движений глаз используются очки ВОГ, котрые называются видео-frenzel.

В большинстве клинических вестибулярных лабораторий используется следующий набор тестов: окулярный моторный скрининг, позиционные тесты, калорические тесты и вращательные тесты.

Окулярное моторное исследование включает в себя оценку спонтанного нистагма, нистагма, вызванного пристальным взглядом, саккадных движений глаз, гладких движений глаз и оптокинетического нистагма. Цель окулярного моторного исследования — выявление аномалий движения глаз, которые позволяют вместе с позиционным, калорическим и вращательным тестами, определить характер головокружения — периферическое или центральное. Данные исследования позволяет так же выявить аномалии центральной нервной системы.

Калорический тест обладает широким выбором стимулов, благодаря применению воздушных и водяных ирригаторов и оценивает только горизонтальные полукружные каналы. Калорический воздушный ирригатор имеет встроенный водяной резервуар, который помогает охлаждать воздух до 20°С, а теплые ирригации могут быть выполнены при температуре до 50°С. С помощью водного калорического ирригатора возможно выполнять холодные ирригации до 30°С и теплые до 44°С. Калорические аномалии не обязательно подразумевают то, что функция лабиринта полностью нарушена, и должны интерпретироваться в свете проведения других тестов.

Вращательные тесты с использованием вращения всего тела обычно проводятся в условиях, когда пациент сидит прямо и вращается вокруг оси земля/вертикаль. Этот тест в первую очередь изучает горизонтальные полукружные каналы, оценивая горизонтальный вестибуло окулярный рефлекс. Несмотря на некоторые методологические недостатки вращательного теста, этот метод является «золотым стандартом» исследования вестибулярного аппарата.

Определение вестибулярных вызванных миогенных потенциалов (VEMP) используется для исследования саккулярной функции. VEMP регистрируются на тонически сокращенной грудинно-ключично-сосцевидной мышце в ответ на громкий звуковой стимул. Волновая форма VEMP является двухфазной и содержит положительный и отрицательный пики, появляющиеся после задержки величиной примерно 13 и 23 мс соответственно, и порожденные активацией саккулярных афферентных волокон. Амплитуда ответа VEMP зависит от величины интенсивности стимула и от величины сокращения мышцы.

Для возбуждения VEMP можно использовать как щелчки (0,1 мс, 105 дБ нПС), так и тональные посылки (95 дБ нПС, 500 Гц, пилообразный сигнал 1 мс, плато 2 мс). Упрощенный вариант теста — исследование VEMP у пациента в момент поднятия головы с поворотом вправо или влево в положении лежа.

Заключение

Проблема головокружения имеет достаточно большое распространение у людей разных возрастных категорий. Головокружение может лишить человека возможности вести привычный образ жизни и качественно выполнять профессиональные обязанности. Выбор тактики лечения зависит от типа патологии, которая определяется на основе объективной, количественной оценки состояния вестибулярной системы, полученной с помощью современных методов диагностики и приборов, основанных на новейших достижениях науки и техники.

Верба Сергей Васильевич, к.т.н.,

менеджер по продукту отдела аудиометрии

и реабилитационной техники

ООО «Исток Аудио Трейдинг»

Источник

Алгоритм обследования при вестибулярном головокруженииДля постановки правильного диагноза и выбора правильного метода лечения пациента, страдающего нарушением равновесия, в первую очередь требуются тщательный сбор анамнеза и внимательный осмотр, которые дополняются инструментальными методами диагностики. Основы анатомии и физиологии вестибулярного аппарата рассмотрены в отдельных статьях и учебных видео роликах на сайте — рекомендуем пользоваться формой поиска на главной странице сайта. Читатель должен помнить о том, что нарушения равновесия могут стать следствием дисфункции любого из основных проводящих путей и центров вестибулярного анализатора. а) Доминирующая жалоба. Жалобы, которые предъявляют больные, страдающие тем или иным заболеванием внутреннего уха (полукружных каналов, сферического и эллиптического мешочков) могут варьировать от простого ощущения неустойчивости до ощущения «отключки», чувства опьянения, впечатления, что тело или окружающие объекты вращаются или двигаются. Последняя жалоба, т.е. чувство вращения тела или окружающих предметов, характерна для вертиго. б) Анамнез. Собирая анамнез, нужно сконцентрироваться на тех моментах, которые помогут установить источник проблем с равновесием. Беспокоит ли пациента головокружение постоянно или периодически? Не связано ли появление головокружения с каким-либо системным заболеванием? Изменяется ли головокружение при изменении положения головы? Отмечает ли пациент какие-то провоцирующие или облегчающие факторы? Не снижен ли слух? Если у пациента имеется тугоухость, двусторонняя они или односторонняя, прогрессирующая или внезапная, изменяется ли в связи с эпизодами головокружения? Тиннитус представляет собой шум в голове или в ушах. Если тиннитус присутствует, уточнить, односторонний он или двусторонний, постоянный или периодический, пульсирующий или непульсирующий, связан ли с приступами головокружения? Имеется ли ощущение заложенности в ухе? Если да, одностороннее оно или двустороннее, связано ли с приступами головокружения? Перенес ли в недавнем прошлом пациент баротравму или травму головы? В условиях громкого шума становится ли головокружение более выраженным? Имеются ли в анамнезе эпизоды болей в ухе, выделений из уха? Имеются ли в анамнезе сведения о воспалительных заболеваниях ушей, операций на ушах? Присутствуют ли какие-то неврологические симптомы? В особенности, беспокоят ли пациента мигренозные головные боли, имеются ли нарушения со стороны черепных нервов, мозжечка? в) Общее обследование. Проведение общего осмотра важно для диагностики системных заболеваний, которые могут сопровождаться головокружением или снижением слуха. г) Медицинский анамнез. Важно очень подробно собирать весь медицинский анамнез. Особое внимание нужно уделить системным заболеваниям, которые могут сопровождаться головокружением, приему пациентом препаратов, способных провоцировать головокружение, наличию в анамнезе госпитализаций и приему ототоксичных антибиотиков.

д) Семейный анамнез. Разумеется, у пациента нужно уточнить, имеются ли в семейном анамнезе случаи тугоухости, головокружений, мигрени, других неврологических заболеваний. е) Осмотр при вестибулярном головокружении. При отоневрологическом осмотре в первую очередь оценивается состояние ушей и центральной нервной системы. Его основные элементы: • Оценка состояния черепных нервов III-XII, особое внимание уделяется движениям глаз и нистагму.

• Оценка состояния мозжечка: • Поза Ромберга и усложненная поза Ромберга.

ж) Дополнительные методы исследования. Необходимость назначения тех или иных дополнительных методов исследования зависит от данных анамнеза и осмотра. Чаще всего используют следующие методы диагностики:

— Также рекомендуем «Дифференциацильная диагностика причин вертиго (головокружения)» Оглавление темы «Вестибулярное головокружение.»:

|

Источник