Птоз и головная боль

Односторонний птоз. Причины одностороннего птоза.

Односторонний птоз встречается значительно чаще, чем двусторонний. Однако прежде всего следует упомянуть о часто совершаемой ошибке: за опускание века на одной стороне часто принимают ретракцию века на другой. В последнем случае верхнее веко не достигает верхнего края радужной оболочки. При этом необходимо проводить диагностический поиск в отношении эндокринной офтальмопатии, а также экзофтальма при объемном процессе в глазнице (при взгляде вниз верхнее веко остается на месте), воспаления или патологического наполнения сосудов (ангиома, тромбоз венозного синуса и т.п.). Если выявлен истинный односторонний птоз века, анализ проводится в соответствии с изложенными ниже принципами.

Односторонний птоз века наблюдается с рождения:

• Если он носит постоянный характер, в основе могут лежать:

— Доброкачественный односторонний врожденный птоз века: как правило, он не носит семейного характера, не прогрессирует и не сопровождается другими патологическими изменениями глаза.

Врожденный синдром Горнера: при этом следует выявлять миоз, расширение сосудов конъюнктивы, ослабление потовых реакций на лице. Энофтальм нередко бывает малозаметным. При синдроме Горнера птоз больше заметен во время взгляда вниз, а не вверх (в отличие от частичного поражения глазодвигательного нерва). Он может быть признаком перинатального поражения. Радужная оболочка часто бывает светлой.

— Если синдром Горнера сопровождается признаками поражения корешков, возможно, в основе лежит плечевая плексопатия, связанная с родовой травмой. Нередко при этом наблюдается также анизохромия радужки, с более светлым оттенком на пораженной стороне.

— Если имеет место изолированный синдром Горнера, который тем не менее сопровождается нарушением секреции потовых желез на лице, причиной может служить поражение пограничного ствола в области звездчатого ганглия или симпатического сплетения вокруг внутренней сонной артерии (например, гематома).

• Если выраженность птоза века изменяется, можно предположить:

— феномен пальпебромандибулярной синкинезии (симптом Маркуса Гунна). Он представляет собой врожденный птоз, который исчезает при открывании рта и особенно — при движениях подбородка в стороны. Причиной служит формирование патологической связи между ядрами глазодвигательного и тройничного нервов.

— Синдром Дуэйна, в основе которого лежит патологическая связь между отводяшим и глазодвигательным нервами: при взгляде в сторону в отведенном глазу становится заметной ретракция глазного яблока (возможно, связанная с одновременной иннервацией прямой внутренней мышцы), которая вызывает сужение глазной щели или птоз.

Односторонний птоз века, появившийся в течение жизни:

На дальнейшем этапе диагностического поиска необходимо выяснить, носит птоз века прогрессирующий либо стационарный характер и сопровождается ли он другими нарушениями со стороны глаз или нервной системы.

• Полностью изолированный односторонний птоз века носит постоянный или прогрессирующий характер. Подобный симптом наблюдается:

— при патологическом процессе в глазнице или заболевании века;

— при изолированном поражении верхней мышцы хряща века (m. tarsalis superior) или иннервирующих ее конечных симпатических ветвей, что иногда бывает после рецидивирующих инфекционных поражений конъюнктивального мешка, но может развиваться и без причины; птоз может уменьшаться после закапывания в конъюнктивальный мешок 10% раствора фенилэфрина;

— при поражении поперечнополосатой мышцы, поднимающей верхнее веко, или иннервирующих ее ветвей глазодвигательного нерва. В клинической практике подобный изолированный симптом встречается крайне редко.

• Односторонний постоянный или прогрессирующий птоз, который сопровождается другими симптомами со стороны глаза или нервной системы.

— Односторонний птоз вследствие поражения глазодвигательного нерва всегда ассоциируется с нарушением движений глаз, а также мидриазом. Двоение при этом может отсутствовать, так как пораженный глаз вследствие птоза не видит. Птоз при поражении глазодвигательного нерва, в отличие от синдрома Горнера, становится более выраженным при взгляде вверх. При периферическом поражении птоз обычно является ранним признаком, при поражении области ядер ему предшествует прогрессирующая слабость мышц глаза («занавес падает в конце»).

— При гемиатрофии лица наряду с другими признаками поражения мышц половины лица часто развивается птоз века.

— Односторонний птоз, связанный с артериовенозной мальформацией противоположной лобной доли, описан в качестве редкого симптома. После операции он регрессирует.

• Односторонний птоз наблюдается эпизодически или его выраженность изменяется. В основе могут лежать те же причины, что и при двустороннем ремиттирующем птозе:

— прежде всего — миастения;

— односторонний птоз может развиваться в рамках интермиттирующего синдрома Горнера при приступах мигрени или эритропрозопалгии. У некоторых пациентов с кластерной головной болью птоз или синдром Горнера наблюдается также вне приступа головной боли.

• Односторонний птоз при синдроме Горнера сопровождается миозом, повышенной инъекцией сосудов конъюнктивы и легким энофтальмом. Синдром Горнера служит признаком нарушения симпатической иннервации глаза. Анатомический субстрат этой патологии отражен на рисунке. Этиологические факторы выявляют на основании данных анамнеза и/или сопутствующих неврологических симптомов:

— Если наблюдается поражение центрального симпатического пути вследствие какого-либо патологического процесса, синдром Горнера при этом сопровождается признаками поражения головного мозга. Центральный симпатический путь, возможно, берет начало в гипоталамусе и ретикулярной формации, проходит ипсилатерально, ближе к средней линии, от водопровода и IV желудочка, через средний мозг и варолиев мост, затем, слегка отклоняясь в сторону, — через задние отделы продолговатого мозга в спинной мозг. Очаг в вентральных отделах среднего мозга, распространяющийся также и на таламус, может сопровождаться развитием (гомолатерально) синдрома Горнера и контралатеральными двигательными нарушениями.

Любопытно, что при этом на стороне проявлений синдрома Горнера иногда наблюдается ослабление, а на противоположной стороне — усиление секреции потовых желез (так называемая альтернирующая вегетативная гемиплегия). Классический случай представляет собой синдром Горнера как часть синдрома Валленберга (очаг в заднебоковых отделах продолговатого мозга). При спонтанном расслоении внутренней сонной артерии гомолатеральный синдром Горнера (вследствие поражения периартериального симпатического сплетения) может сопровождаться контралатеральным гемипарезом.

• Синдром Горнера сопровождается признаками поражения корешков С8—Th2 (например, при разрыве после травмы плеча, паравертебральном новообразовании и т.д.). При этом нарушения секреции потовых желез не наблюдается.

• Синдром Горнера сопровождается поражением нижней части плечевого сплетения. Как правило, при этом бывает нелегко провести дифференциальную диагностику с поражением нервных корешков. В большинстве случаев в основе лежит опухоль верхушки легкого (например, опухоль Панкоста), и синдром Горнера развивается вследствие нарушения функции пограничного симпатического ствола. При этом он всегда сопровождается гомолатеральным нарушением секреции потовых желез на лице и верхней четверти туловища, чего не наблюдается при поражении корешков С8—Th2. • Синдром Горнера сопровождается исключительно признаками поражения симпатического пограничного ствола. К ним относятся нарушение секреции потовых желез и вазомоторной регуляции пилорических реакций.

Среди основных причин следует назвать инфильтрацию опухолью, травматическую гематому и воспалительные процессы (например, опоясывающий герпес).

— Также рекомендуем «Птоз с нарушением движения глаз. Аномалии зрачков.»

Оглавление темы «Птоз. Глухота.»:

1. Птоз. Двусторонний птоз.

2. Односторонний птоз. Причины одностороннего птоза.

3. Птоз с нарушением движения глаз. Аномалии зрачков.

4. Патологические акустические феномены. Шум в ушах.

5. Аномалии слухового восприятия. Тугоухость.

6. Внезапная глухота. Прогрессирующая тугоухость.

7. Равновесие. Острое вращательное головокружение.

8. Ощущение неустойчивости. Головокружение при патологии сердечно-сосудистой системы.

9. Головокружение только при ходьбе и движениях. Головокружение в покое.

10. Нарушения глотания. Постоянное нарушение глотания.

Источник

Верхнее веко поднимается при сокращении поперечнополосатой мышцы (m. levator palpebrae superioris), иннервируемой глазодвигательным нервом, и гладких мышечных волокон, образующих мышцу Мюллера, которая имеет симпатическую иннервацию. Птоз (опущение) верхнего века ведет к сужению или закрытию глазной щели. В норме при взгляде вперед верхнее веко обычно прикрывает верхний сектор роговицы, но не достигает верхнего края зрачка. Если же веко птози-ровано и прикрывает зрачок, больной обычно пытается поднимать веки за счет напряжения лобных мышц, при этом приподнимаются и брови, иногда непроизвольно голова запрокидывается назад. Приобретенный птоз верхнего века чаще является следствием недостаточности функций глазодвигательного нерва различной этиологии на любом участке его протяженности. Эта форма птоза может быть постоянной или временной в зависимости от характера обусловившего его процесса. При поражении глазодвигательного нерва птоз верхнего века обычно сочетается с нарушением подвижности глаза во все стороны, кроме наружной, и расширением зрачка, т.е. парезом или параличом наружных и внутренних мыши глаза, иннервиру-емых этим нервом. Птоз верхнего века может быть одним из проявлений сочетанного поражения III, IV и VI черепных нервов, а также первой ветви V черепного нерва, при синдроме верхней глазничной шели или при повреждении латеральной стенки пещеристого синуса, а также в некоторых случаях черепно-мозговой травмы, сопровождающейся поражением костей средней черепной ямки или глазницы. Причиной птоза верхнего века может быть и сдавление III черепного нерва при височно-тенториальном вклинении (см. главу 21). Причиной птоза, сопряженного с другими признаками поражения глазодвигательного нерва, может быть аневризма, расположенная на основании черепа (супраклиноидная аневризма). При восстановлении функций глазодвигательного нерва возможно образование патологических синкинезий, в частности глазопальпебральной синкине-зии, или симптом Фукса: когда глазные яблоки поворачиваются вниз, верхнее веко на стороне поражения не опускается, как обычно, а приподнимается. Приспущенность верхнего века может быть следствием проводившейся ранее глазной операции (повреждение векорасширителем мышцы, поднимающей верхнее веко). Неполный птоз, иногда именуемый псевдоптозом, в сочетании с сужением зрачка и энофтальмом формирует синдром Клода Бернара—Горнера. Птоз или полуптоз верхнего века с одной или с обеих сторон может быть проявлением миастении, миопатии, диабетической полиневропатии. Птоз верхних век может быть стойким (например, при миопатии) или интермиттируюшим (при глазной или генерализованной форме миастении). Неполный птоз легче обнаружить, если больной поворачивает взор вверх: верхние веки при этом не приподнимаются. В сомнительных случаях проводят следующий тест: если больной с прикрытыми глазами пытается спокойно, без усилий открыть их по команде обследующего, на стороне частичного птоза веко поднимается медленнее и в меньшей степени, а бровь при этом остается неподвижной. Затем больному предлагают максимально широко раскрыть глаза. Во время выполнения этого задания бровь на стороне поражения поднимается, лоб сморщивается, а веко остается на прежнем уровне или явно отстает от века на здоровой стороне. Наличие неполного птоза века, при котором оно частично прикрывает зрачок, может быть уточнено и с помощью периметрии. При конвергенции глазных яблок птоз век уменьшается, при отведении — нарастает. Врожденный птоз верхних век может быть и наследственным признаком, передающимся по аутосомно-доминантному типу, и в таких случаях нередко наблюдается и у других членов семьи, что обычно объясняют недостаточным развитием мышцы, поднимающей верхнее веко, или неполным развитием призванной обеспечивать иннервацию этой мышцы группы клеток ядра глазодвигательного нерва, расположенного в покрышке среднего мозга. Он может проявляться в сочетании с другими аномалиями глаз и их придатков (микроф-тальм, эпикантус, врожденная катаракта, паралич верхней прямой мышцы), а также с врожденным нистагмом и пр. При одностороннем врожденном неполном птозе века возможна пальпеб-романдибулярная синкинезия (челюстно-мигательный феномен, симптом Маркуса Гунна): при открывании рта во время еды, разговора свисающее веко приподнимается выше века на здоровой стороне. В случаях пальпеброманди-булярной синкинезии предполагается наличие патологических связей между ядрами III, V и VII черепных нервов. Описал эту форму синкинезии в 1883 г. английский офтальмолог М. Gunn (1850—1909). Существует и «обратный» че-люстно-мигательный феномен, при котором характерна врожденная слабость с обеих сторон мышцы, поднимающей верхнее веко, проявляющаяся при открывании рта. Возможна обусловленность птоза базальным туберкулезным или сифилитическим, а иногда и цереброспинальным менингитом. Птоз верхних век может быть одним из проявлений позднего нейросифилиса, в частности спинной сухотки. При эпидемическом энцефалите нередко рано проявляется двусторонний частичный птоз, иногда он бывает более выражен к концу дня. Двусторонний птоз обычен при полиоэнцефалите Вернике, он может сочетаться с наружной офтальмоплегией. Неполный птоз возможен и при мозжечковой атаксии Пьера Мари. Кратковременный птоз может быть одним из проявлений ауры при офталь-моплегической мигрени, а также при так называемой болезни Герлье, которая проявляется приступами продолжительностью 10—15 мин, во время которых возникают двусторонний птоз, диплопия, головокружение, головная боль, и, как правило, снижается острота и сужаются поля зрения. Стойкий птоз верхних век может быть одним из признаков хронической прогрессирующей офтальмоплегии.

Читать далее

Источник

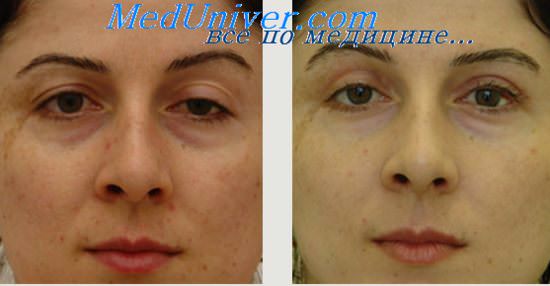

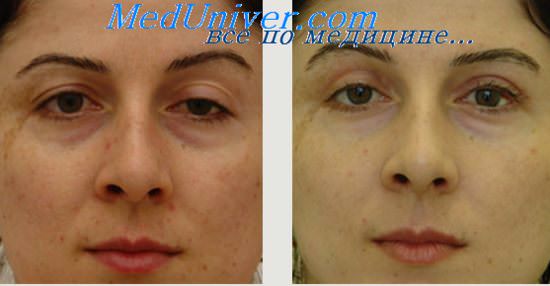

Птоз (блефароптоз) — это аномально низкое положение верхнего века, которое может быть врожденным или приобретенным (птоз — медицинский термин [от греч. ptosis — падение], означающий опущение органа). При сравнительном осмотре левого и правого глаза всегда обращает на себя внимание асимметрия положения верхних век. Птоз может быть односторонним (в 70% случаев) и двусторонним, полным (верхнее веко полностью прикрывает глазное яблоко) и частичным (прикрыта только часть глазного яблока). По степени проявления различают: легкий птоз (рис.1) веко опущена на 2 мм, не прикрывает зрачок (или перекрывает не более 1/3 зрачка); умеренный птоз (рис.2) — веко прикрывает 12 зрачка; выраженный птоз (рис.3) — веко опущено на 4 мм, зрачок закрыт, есть обскурационная (депривационная) амблиопия (функциональное понижение зрения из-за неучастия одного глаза в зрительном процессе).

Симптомы птоза могут существенно варьировать в зависимости от его причины (птоз является полиэтиологичным заболеванием). К типичным проявлениям следует отнести ограниченную подвижность верхнего века. Пациенты вынуждены напрягать лобную мышцу, приподнимать брови или запрокидывать голову назад, чтобы лучше видеть пораженным глазом («поза звездочета»). Птоз верхнего века затрудняет мигательные движения, что приводит к повышенной утомляемости и высокому риску инфицирования глаза (сопутствующие конъюнктивит, блефарит, синдром «сухого глаза»).

Функционирование века осуществляется при помощи круговой мышцы глаза (КМГ), которая позволяет быстро и устойчиво закрыть глаза, и мышцы, поднимающей верхнее веко (МПВВ), осуществляющей контроль над его вертикальным положением. Кроме этих двух мышц, на ширину глазной щели также влияет лобная мышца (ЛМ), способствуя ретракции века при максимальном отведении взора вверх. ЛМ и КМГ иннервируются лицевым нервом, ядро которого расположено в стволе головного мозга ипсилатерально по отношению к иннервируемым мышцам. МПВВ получает иннервацию от ядра глазодвигательного нерва своей и противоположной стороны. У людей и высших млекопитающих МПВВ иннервируется обособленной группой нейронов, обозначаемых как центральное хвостовое ядро (ЦХЯ), являющихся частью ядра глазодвигательного нерва. МПВВ отличается от других мышц тем, что его волокна резистентны к утомлению в процессе тонической активности. В ее составе имеется маленький пучок гладкомышечных волокон — тарзальная гладкая мышца Мюллера, играющая роль в изменении ширины глазной щели, зависящей от базального тонуса МПВВ. Известно, что ширина глазной щели зависит от эмоционального состояния индивидуума, реакции гнева, боли, удивления. Существуют тесные взаимоотношения между тоническим напряжением МПВВ и уровнем сознания, веки опускаются непроизвольно с нарастающей усталостью, а во время сна деятельность этой мышцы прекращается полностью. Из вышесказанного следует, что поддержание тонуса МПВВ в надлежащем состоянии напрямую зависит от энергетического баланса ЦХЯ, который находится под контролем вышестоящих структур головного мозга, и тонуса симпатической нервной системы. Аксоны ЦХЯ делятся на правый и левый пучки, обеспечивая двустороннюю иннервацию МПВВ. Недавно идентифицирована область в ростральном отделе среднего мозга, посылающая проекции к ЦХЯ. Другая структура — ядро задней комиссуры — обеспечивает ингибиторный вход к ЦХЯ (при поражении задней комиссуры возникает ретракция верхнего века). В регуляции тонической активности этой мышцы принимает участие и околоводопроводное серое вещество (ОВСВ), окружающее сильвиев водопровод. ОВСВ в свою очередь получает афференты от лимбической системы и ретикулярной формации, чем, вероятно, и объясняется зависимость положения век от уровня сознания и эмоционального состояния. Не менее интересными являются исследования, в которых установлено влияние дополнительного лобного поля и лобного глазного поля на движения век. Оба региона дают прямые проекции к ОВСВ. Кроме того, существуют прямые корково-ядерные пути и непрямые пути через парамедианные ядра таламуса, принимающие участие в произвольной двигательной активности век. Экспериментальными исследованиями было показано, что поднимание век совместно с движением глазных яблок и/или головой может быть вызвано стимуляцией широких областей лобной, темпоральной (височной) и затылочной коры. Обширное поражение этих областей приводит к «мозговому» птозу или дисфункции произвольного контроля двигательной активности века. Влияние симпатической нервной системы на ширину глазной щели осуществляется через цилиоспинальное ядро, но не совсем ясно, каким образом это образование получает афферентные импульсы. Вероятно, афферентные сигналы поступают по добавочным оптическим волокнам, которые следуют от сетчатки в составе зрительного нерва к ядрам гипоталамуса и образуют ретино-гипоталамическую систему.

Одним из симптомов нарушенной функции МПВВ является птоз, его возникновение может быть результатом поражения нервной системы на разных уровнях. Птоз может быть изолированным или сочетаться с другими неврологическими симптомами. В случаях изолированного птоза, особенно асимметричного, возникают известные сложности в проведении дифференциальной диагностики с глазной формой миастении.

Классификация птоза века: [1] неврогенный птоз века: парез глазодвигательного нерва, синдром Горнера, синдром Маркуса-Гунна, синдром аплазии глазодвигательного нерва; [2] непременный птоз века; [3] миогенный птоз века: миастения gravis, мышечная дистрофия, офтальмоплегическая миопатия, простой врожденный синдром блефарофимоза; [4] апоневротический птоз: инволюционный (сенильный), послеоперационный; [5] механический птоз века: дерматохалазис, опухоли, отек, передние орбитальные повреждения, рубцевание; [6] врожденный птоз века; [7] приобретенный птоз века; [8] псевдоптоз.

По уровню поражения (нервной системы) выделяют следующие виды птоза: ядерный, надъядерный, полушарный. Двусторонний ядерный птоз возникает при повреждении ЦХЯ; птоз может быть односторонним, когда поражаются волокна эфферентов ЦХЯ, а также асимметричным, когда имеет место поражение и ЦХЯ, и его аксонов с одной стороны; ранее в литературе сообщалось о случаях двустороннего птоза при инфаркте мозга, воспалительных изменениях, затрагивающих границу этого ядра. Надъядерный птоз: поражение путей, идущих по дну III желудочка в ростральных отделах среднего мозга, может привести к умеренному уни- или билатеральному снижению тонуса МПВВ; экспериментальными и клиническими исследованиями было установлено, что неполный птоз может происходить при поражении медиального продольного пучка. Полушарный птоз встречается как преходящий умеренно выраженный симптом при полушарных инфарктах, главным образом при обширных правосторонних или двусторонних лобных поражениях; птоз обычно двусторонний, но может также наблюдаться и односторонний с контралатеральным повреждением мозговой коры и/или корково-ядерных путей; более частое развитие одностороннего птоза слева предполагает доминирование правого полушария в контроле двигательной функции век.

Подробнее о блефароптозе читайте в следующих источниках:

статья «Двигательная функция век: анатомо-физиологические основы и клиническое значение» С.А. Лихачев, О.А. Аленикова; РНЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь (Неврологический журнал, № 1, 2012) [читать];

статья «Блефароптоз: диагностические тесты» Я.О. Груша, Н.В. Фисенко, И.В. Блинова; ФГБНУ «НИИ глазных болезней» Москва; Кафедра глазных болезней ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва (журнал «Вестник офтальмологии» №3, 2016) [читать];

статья «Патологические изменения век у пациентов преклонного возраста» Н.Д. Фокина, А.Э. Асламазова, В.И. Сипливый, Н.Н. Подгорная, Л.В. Шерстнева; Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (журнал «Клиническая геронтология» №3-4, 2015) [читать];

клинический протокол «Диагностика и лечение птоза (блефароптоза)»; рекомендовано Экспертным советом РГП на ПВХ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития от «30» сентября 2015 года, протокол №10 [читать];

материалы сайта oftalmic.ru: Врожденный птоз верхнего века, степень птоза, генетическая диагностика [читать]

читайте также статью: Клинический тест для диагностики миастенического птоза (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Источник