Все о неврологическом заболевании мигрень

Мигрень – неврологическое заболевание, проявляющееся интенсивной головной болью преимущественно с одной стороны. Недуг сопровождается вегетативными расстройствами или так называемой аурой. Обычно аура проявляется нарушениями зрения, тошнотой и рвотой, светобоязнью.

Приступ гемикрании может быть вызван различными факторами: депрессией, усталостью, резкими запахами или звуками, скачками атмосферного давления. В качестве провокатора могут выступать некоторые пищевые продукты, например копчености, красное вино, шоколад, сыр.

Многие люди знают, как проявляется мигрень, но далеко не все понимают патогенез заболевания. Большинство ученых единодушны во мнении, что основным местом развития боли являются сосуды головного мозга.

Поэтому очевидно, что аура, сопровождающая болевые атаки, является следствием спазма сосудов и развитием ишемии головного мозга. Случаи, проявления очаговой неврологической симптоматики (головокружения, потеря сознания, тремор конечностей) могут указывать на развитие серьезных патологий, которые требуют незамедлительного лечения.

Виновники неврологических симптомов

Синдром позвоночной артерии и шейный остеохондроз

Мигрень с очаговыми неврологическими симптомами может быть вызвана синдромом ПА (позвоночной артерии). Позвоночные артерии (правая и левая) расположены вдоль позвоночного столба и проходят сквозь каналы образованные поперечными отростками шейных позвонков. У основания ствола головного мозга сосуды сливаются в артерию, которая разветвляясь, снабжает кровью мозговые полушария.

Причиной патологических процессов может стать шейный остеохондроз. Дегенеративные изменения в позвонках и их остистых отростках приводят к сдавливанию спинномозговых нервов, артерий и вен, снабжающих кровью головной мозг. Неврологическое проявление остеохондроза заключается в возникновении вертебробазилярной недостаточности, проявляющейся следующими симптомами:

- Тошнотой и рвотой;

- Снижением зрения и слуха;

- Головокружениями;

- Нарушением координации движений;

- Потерей сознания;

- Временной амнезией;

- Частичным или полным парезом конечностей.

Больного может преследовать интенсивная боль, начинающаяся в районе затылочной части головы и седьмого позвонка, распространяющаяся в теменную область, в район лба, виска, уха и глаз. При повороте головы может ощущаться сильный хруст и жжение в районе шеи — так называемая шейная мигрень.

Головные боли при неврологии, обычно, обусловлены чрезмерным сдавливанием затылочных и лицевых нервов, имеют интенсивный стреляющий характер. Болевые ощущения распространяются по ходу расположения нервов и отличаются продолжительностью и постоянством, отсутствием должного эффекта от назначенного лечения.

Приступы могут существенно ограничить работоспособность и нарушить привычный ритм жизни. Выделяют несколько видов мигрени с очаговыми неврологическими симптомами: лицевая, глоточная, гемиплегическая.

Глоточная мигрень

Намного реже специалисты диагностируют глоточную мигрень. Глоточная мигрень возникает в результате поражения симпатического переплетения позвоночной артерии и сопровождается ощущениями инородного тела в горле и нарушением глотательного рефлекса.

В иных случаях может возникнуть парестезия (онемение, потеря чувствительности, покалывание, ползание мурашек) и односторонние болевые ощущения захватывающие глотку, твердое небо, язык. Также наблюдаются озноб, повышенная потливость, мушки в глазах.

Любой поворот шеи, изменение положение головы приводит к увеличению болевых атак. Если удается найти оптимальное положение головы, то головная боль может ослабнуть и исчезнуть полностью.

Лицевая мигрень

Лицевая мигрень диагностируется как невралгия тройничного нерва и сопровождается невротическими реакциями: сильное возбуждение или наоборот, эмоциональное оцепенение, агрессия, истерическое состояние.

Стреляющая боль иррадиирует в зону нижней челюсти или шеи, иногда — в область вокруг глаз. Приступы тяжело поддаются купированию и могут рецидивировать несколько раз в неделю, сопровождаясь сопутствующей болью в определенной части головы.

Лицевая мигрень с очаговой неврологической симптоматикой может повторяться систематически. Для возникновения неприятных ощущений бывает достаточно холодного ветра или просто общения.

Характерной симптоматикой недуга является наличие так называемых триггерных точек, неосторожное прикосновение к которым может запустить начало приступа. В зоне сонной артерии увеличивается пульсация, визуализируется отечность, покраснение, а прикосновение к ней болезненны.

Гемиплегическая мигрень

Для установления диагноза врач проводит тщательный сбор анамнеза и назначает комплекс обследований для исключения других причин приступов. Лечение гемиплегической мигрени состоит из комплекса препаратов и мер, применяемых при других разновидностях заболевания, и зависит от тяжести состояния и индивидуальных данных пациента.

Гемиплегическую мигрень можно разделить на две формы: заболевание без осложнений и заболевание, осложненное неврологическими проявлениями с парезами одной половины тела. Недуг можно рассматривать, как наследственное аутоиммунное заболевание.

Это редкая тяжелая форма гемикрании, характеризующаяся приступами головной боли с центральными парезами, временным нарушением речи и чувствительности.

Парезы проявляются затруднением двигательной активности пальцев кисти с последующим распространением на соответствующую сторону туловища и нарастанием пульсирующей головной боли.

Подобные расстройства только в очень редком случае могут достигать степени паралича.

В отличие от классической мигрени, сопровождающейся аурой, первыми симптомами гемиплегической гемикрании являются парестезия и головная боль, к которым в последствии присоединяются обратимые неврологические симптомы: головокружение, двоение в глазах, кратковременная амнезия, лихорадка, речевые расстройства.

В некоторых случаях симптоматика может осложняться эпилептическими приступами.

Лечение, диагностика

Мигрень с очаговой неврологической симптоматикой сложно поддается лечению и требует комплексного подхода. Выбор методов и препаратов зависит от происхождения мигрени.

Диагностика базируется на сборе анамнеза и выявлении характерных жалоб. Помимо сбора анамнеза специалист обязательно должен провести дополнительные высокотехнологичные исследования:

- Рентген шейного или поясничного отдела позвоночника.

- Доплерографию сосудов, кровоснабжающих головной мозг.

- МРТ позвоночника.

- Анализ крови на содержание холестерина и липидов.

Лечением гемикрании с очаговой неврологической симптоматикой занимаются неврологи. Если мероприятия начаты вовремя, то болевые приступы можно быстро купировать или существенно минимизировать.

Как правило, лечение включает в себя использование мазей с активными противовоспалительными и обезболивающими компонентами, медикаментов, способствующих регенерации хрящевой ткани, а также:

- Препаратов, улучшающих кровообращение, например циннаризина;

- Противовоспалительных и обезболивающих: нурофена, диклофенака, нимесулида индометацина;

- Витаминов группы В;

- Спазмолитиков;

- Нейропротекторов для защиты мозга от гипоксии;

- Лекарств триптанового ряда: Суматриптана, Сумамигрена, спрея Имигран;

- Антидепрессантов – Симбалта, Велафакс;

- Противосудорожных препаратов.

Профилактика

Для коррекции заболевания необходима консультация невролога и комплексное лечение. Необходимо понимать, что лечебные мероприятия предназначены только для купирования боли и снятия воспалительных процессов.

Для того чтобы недуг беспокоил, как можно реже необходимо избегать стрессов, вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, совершать прогулки на свежем воздухе, питаться сбалансировано.

Контролировать ситуацию помогут немедикаментозные методы. Мануальная терапия, акупунктурный массаж, занятия йогой – отличная профилактика заболевания. Очень важно знать первые проявления приступа и уметь вовремя их купировать.

Если подобрано правильное лечение, то проявления мигрени с очаговой неврологической симптоматикой имеют благоприятный прогноз – уменьшение количества приступов и их интенсивности.

Источник

Рассказываем о неврологическом заболевании, симптоматика которого смело может попасть под описание любой другой болезни.

С головной болью сталкивался, пожалуй, почти каждый из нас. И если уж посчастливилось всё-таки не испытать эти малоприятные ощущения на себе, то во всяком случае слово «мигрень» слышали все. Однако её симптомы столь разнообразны, что порой её невозможно распознать, а головная боль даже не включается в анамнез.

Мигрень: что это такое и что делать?

- Так что такое мигрень?

- Мигренозная аура

- А как спастись?

Но есть некоторое противоречие между тем, какая симптоматика может быть у мигрени, и тем, какое значение имеет сам термин «мигрень». Дело в том, что название этого заболевания изначально обозначалось термином «гемикрания», предложенным Галеном аж во II в. н. э. В переводе с латинского он означал «головную боль, охватывающую половину головы». Со временем это слово трансформировалось во французское migraine, мигрень, что эквивалентно значению латинского названия.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Головная боль, типичный, но далеко не обязательный симптом мигрени, включался в это понятие с древних времён, и жило бы себе человечество спокойно — пусть даже и с головной болью, — если бы в 1970—1980-х врачи не стали подробнее изучать природу этого неврологического заболевания, не без активного участия пациентов с их разнообразными и порой необычными жалобами на своё здоровье, конечно.

И вот уже ближе к 1990-м патогенез мигрени дополнился столькими симптомами, что для обычной головной боли (как правило, возникающей с одной стороны головы) там осталось совсем немного места. Несмотря на всё это вопиющее многообразие симптомов, я, следуя негласной традиции врачебного сообщества, буду называть весь этот комплекс симптомов мигренью, невзирая на то противоречие в этимологии термина, о котором я уже сказала.

Так что такое мигрень?

Это ночной кошмар врачей и ужас неврологов. Мигрень ставила в тупик Гиппократа и до сих пор является предметом многочисленных споров в медицинском сообществе. Если дать определение мигрени в общих чертах, что и сделал невролог Оливер Сакс в своей книге «Мигрень», приняв во внимание современные исследования этого заболевания, то это определение будет выглядеть примерно следующим образом:

«Периодически повторяющиеся рецидивирущие приступы, характеризующиеся главным образом тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом, сонливостью, перепадами настроения, мигренозными аурами и т.д.».

Эти симптомы вполне соотносятся с симптомами гриппа или пищевого отравления, если учесть, что они не всегда проявляются одновременно. Но если вы всё ещё верите, что мигрень ничего серьезного из себя не представляет, ограничиваясь лишь некоторыми, пусть и довольно сильными неприятными ощущениями в голове вроде чувства «распухания мозга», пульсирующей, приступообразной боли и будто бы раздуваемых глазных яблок, то на самом деле всё куда опаснее, чем вам кажется.

Мигрень, нередко сопровождаемая рвотой, иногда принимает угрожающие формы: пациент не может сделать и глотка воды, поскольку организм тут же её отторгает. Если такое состояние длится несколько дней, то возможно обезвоживание и, как бы пугающе это ни звучало, наступление смерти.

Какие еще испытания человеческому организму заготовил этот неврологический «монстр»? Депрессия, полная апатия, которая может привести к суициду (гиперэмоциональные состояния в принципе часто приводят к фатальным последствиям), панические атаки, боязнь света.

Но бывают и довольно безобидные и даже в какой-то степени «полезные» симптомы — резкое повышение настроения, эмоциональный подъём, готовность «горы свернуть», — которые, к сожалению, нередко всё равно сменяются апатией и пониженным настроением.

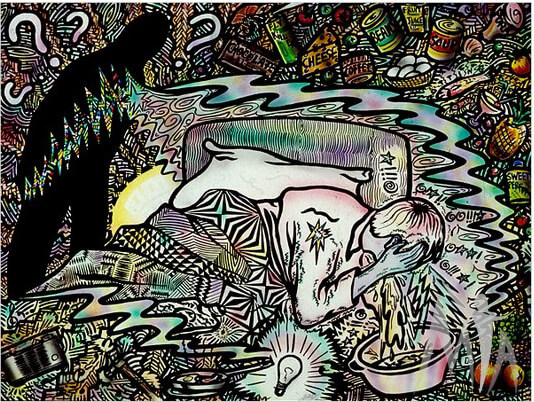

Мигрень получила довольно своеобразное отражение в искусстве: ещё бы, столько лет она является спутником человечества, причём не самым приятным.

Пациентка невролога Оливера Сакса рассказывала, как перед приступом мигрени она чувствовала невероятный прилив сил и успевала переделать все домашние и рабочие дела да ещё и что-нибудь сверх запланированного вроде капитальной уборки, и всё это ей удавалось совершить в один день, зачастую без еды и отдыха.

Но после такой кипучей деятельности неизменно наступал спад: пациентку одолевала такая сонливость, что она либо спала почти 24 часа, либо впадала в состояние заторможенности, и иногда подобные приступы сопровождались галлюцинациями. В связи с этим отдельного внимания заслуживают так называемые мигренозные ауры, которые на поверку оказались куда более типичными симптомами мигрени, нежели обычно ассоциируемая с мигренью головная боль.

Мигренозная аура

Термин «аура» используют достаточно давно для обозначения видений, предшествующих эпилептическому припадку. Из-за схожести таких видений и, по сути, природы их возникновения этот термин стал применим и к мигрени.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Ауры — это галлюцинации, возникающие из-за нарушений электрохимических процессов в головном мозге. Они могут быть как зрительными, так и тактильными, слуховыми или даже обонятельными. Но наиболее характерны для мигрени «мерцающие скотомы», зрительные галлюцинации, которые по своей форме напоминают зубчатые силуэты, за что они также получили название «фортификационные скотомы».

Пациент может испытывать во время приступов полную или частичную слепоту: скотома, как правило, ещё и ослепляющая яркостью своего свечения, словно перекрывает поле зрения. Иногда такие ощущения можно сравнить с тем, что можно увидеть, если попытаться с широко открытыми глазами посмотреть на яркое полуденное солнце: ощущение не из приятных.

Так пациент видит мир при мигренозной скотоме

Видов мигренозных скотом примерно такое же множество, как и видов и проявлений самой мигрени: скотомы могут быть радиальными, мерцающими, яркими и блестящими, или наоборот, затемняющими поле зрения, завихряющимися и расширяющимися, подвижными или не меняющими своего положения в области зрения. Одно это разнообразие зрительных галлюцинаций делает мигрень одним из самых спорных и необычных феноменов с неврологической точки зрения.

Но что насчёт других типов галлюцинаций, сопровождающих мигрень или предшествующих ей? Некоторые пациенты слышат шипящие, рычащие, рокочущие звуки, некоторые чувствуют какой-то знакомый, но весьма неприятный запах, распознать который они редко оказываются способны, а кто-то испытывает эффект дежавю, который, кстати, очень типичен и для височной эпилепсии — словом, целый спектр различных галлюцинаторных видений, запахов и ощущений. И весь этот спектр попадет под единый термин — «мигренозная аура».

Мерцательная (мерцающая) скотома

А как спастись?

При упоминании патогенеза мигрени неизбежно встаёт вопрос: а есть ли вообще способы лечения этого заболевания? И как определить, что мигрень — это действительно мигрень, а не грипп, не ОРВИ, не пищевое отравление и не психическое заболевание?

В постановке диагноза может помочь семейный анамнез, ведь предрасположенность к мигрени может передаваться по наследству. Само собой, наблюдения самого пациента — неотъемлемая часть в определении заболевания. На сегодняшний день методы энцефалографии и томографии позволяют отследить активность зон мозга, которая также может дать подсказки, а кроме того, медицина успела уйти вперёд с дополнением патогенеза мигрени, и, например, типичные фортификационные или мерцающие скотомы уже не принимаются врачами за признаки шизофрении (XXI век на дворе всё-таки!).

С методами лечения, к сожалению, порой всё ещё сложнее, чем с постановкой диагноза. Здесь выбор зависит от причин возникновения мигрени, а их может быть великое множество: травмы головы, эмоциональное перенапряжение, физическая усталость, состояния жажды и/или голода, генетическая предрасположенность, психические отклонения, менструальный синдром и т. д.

Проходят клинические испытания медикаментов, которые могли бы помочь в купировании симптомов мигрени — и лекарственные препараты не ограничиваются одними обезболивающими. Проводятся сеансы психотерапии, своеобразные эксперименты с использованием наблюдений пациентов о том, как можно избежать надвигающегося приступа, и таким образом разрабатываются оптимальные методы предотвращения развития незначительных «сигналов» о приближении мигрени в серьёзный, затяжной и крайне неприятный приступ мигрени.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

К сожалению, есть пациенты, вынужденные жить с жуткими приступами мигрени, которые со временем могут «навещать» всё чаще и чаще. Пока просто не нашлось решения, которое спасло бы таких пациентов от страданий, порой просто невыносимых. Но наука идёт вперёд, медицина развивается, и, возможно, в скором времени отыщется спасение от этого недуга и избавит тех, кому не посчастливилось испытать на себе всю симптоматику мигренозного монстра.опубликовано econet.ru.

Анна Умеренко

Задайте вопрос по теме статьи здесь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Источник

Мигрень — это первичная эпизодическая форма головной боли, проявляющаяся интенсивными, приступообразными головными болями (чаще односторонними) с сочетанием неврологических, вегетативных и желудочно-кишечных проявлений. Впервые проявляется обычно в возрасте от 12 до 22 лет. По частоте занимает второе место после головной боли напряжения. Зачастую приступ мигрени возникает после некоторой ауры и заканчивается чувством общей слабости и разбитости. В ходе диагностики мигрени необходимо исключить органическую патологию головного мозга и разобраться с возможными причинами появления мигрени. Лечение состоит из средств для купирования возникшего приступа и профилактики появления нового эпизода мигрени.

Общие сведения

Мигрень — первичная эпизодическая форма головной боли, проявляющаяся интенсивными, приступообразными головными болями (чаще односторонними) с сочетанием неврологических, вегетативных и желудочно-кишечных проявлений. Впервые проявляется обычно в возрасте от 12 до 22 лет. По частоте занимает второе место после головной боли напряжения.

Этиология и патогенез

Ранее мигрень рассматривали как сосудистую патологию, так как во время приступа мигрени происходит расширение сосудов твердой мозговой оболочки, в иннервации которых участвуют тригеминоваскулярные волокна. Однако болевые ощущения во время приступа мигрени вторичны, они возникают в результате выделения из окончаний тригеминоваскулярных волокон болевых нейропептидов-вазодилататоров, важнейшие из которых — нейрокинин А и пептид.

Таким образом, приступ мигрени возникает по причине активации тригеминоваскулярной системы. Такая активация происходит у пациентов с гиперсенситизацией тригеминоваскулярных волокон и повышенной возбудимостью коры головного мозга. «Провокаторами» приступа мигрени чаще всего выступают эмоциональный стресс (приступ мигрени возникает сразу по прошествии стрессовой ситуации), менструации, физическое напряжение, голод, а также некоторые продукты, содержащие фенилэтиламин и тирамин (цитрусовые, шоколад, шампанское, красное вино).

Клиническая картина

Для мигрени характерны давящие, пульсирующие головные боли, захватывающие половину головы с локализацией в области лба/виска/глаза. В некоторых случаях мигренозная боль возникает в затылочной области с последующим переходом в одну половину головы. От раза к разу локализация головной боли может меняться с одной половины головы на другую. Более того, постоянные (или периодические) односторонние головные боли не характерны для мигрени, а считаются абсолютным показанием к обследованию в целях исключения органического поражения головного мозга.

В некоторых случаях наблюдается продром (предвестники приступа мигрени), проявляющийся слабостью, снижением концентрации внимания, и постдром (состояние сразу после приступа мигрени) в виде общей слабости, бледности и зевоты. Приступ мигрени сопровождается, как правило, тошнотой, фото- и фонофобией, ухудшением аппетита. Головная боль усиливается при подъеме по лестнице и ходьбе. В детском возрасте приступ мигрени сопровождается сонливостью, а после сна боль, как правило, проходит. Мигрень тесно связана с женскими половыми органами, поэтому в 35% случаев приступ мигрени провоцируется менструацией, а т. н. менструальная мигрень (приступ мигрени возникает в течение двух суток, прошедших от начала менструации) — в 8-10%. Прием гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии усугубляет течение мигрени в 70-80% случаев заболевания.

Различают несколько клинических разновидностей мигрени:

- вегетативная или паническая мигрень — приступ сопровождается вегетативными симптомами (озноб, усиленное сердцебиение, слезотечение, чувство удушья, отек лица);

- мигрень с аурой — перед приступом появляются транзиторные, зрительные, речевые, чувствительные, двигательные нарушения; ее разновидность — базилярная мигрень;

- ассоциативная мигрень — пароксизм головной боли сопровождается преходящим неврологическим дефицитом; ее разновидностями являются афатическая, мозжечковая, гемиплегическая и офтальмоплегическая мигрень.

- мигрень сна — приступ возникает во время сна или утром, во время пробуждения;

- катемениальная (менструальная) мигрень — разновидность мигрени, связанная с менструальным циклом. Доказано, что приступ такой мигрени обусловлен снижением уровня эстрогенов в поздней лютеиновой фазе нормального менструального цикла;

- хроническая мигрень — приступы возникают чаще 15 дней/месяц в течение трех месяцев и дольше. Количество приступов увеличивается с каждым годом вплоть до появления ежедневных головных болей. Интенсивность головной боли при хронической мигрени с каждым приступом возрастает.

Диагностика

Как и при других первичных цефалгиях, основой диагностики мигрени являются жалобы пациента и данные анамнеза. В большинстве случаев необходимость в проведении дополнительных методов исследования (ЭЭГ, реоэнцефалографии, МРТ головного мозга) не возникает. Проявление неврологических симптомов отмечено лишь у 2-3% пациентов. Вместе с тем в большинстве случаев отмечается напряжение и болезненность одной или нескольких перикраниальных мышц, что становится постоянным источником дискомфорта и даже боли в шее и затылочной области.

Мигрень необходимо дифференцировать от эпизодической боли напряжения, для которой, в отличие от мигрени, типичны двусторонние, независящие от физической нагрузки, менее интенсивные головные боли давящего (сжимающего) характера.

Лечение мигрени

Терапия мигрени можно разделить на два этапа: купирование развившегося приступа и дальнейшее профилактическое лечение с целью предотвратить новые приступы мигрени.

Купирование приступа. Назначение неврологом тех или иных препаратов для купирования мигренозного приступа зависит от его интенсивности. Приступы слабой или умеренной интенсивности длительностью менее двух суток купируют с помощью простых или комбинированных анальгетиков: ибупрофен (0,2—0,4 г), парацетамол (0,5 г), ацетилсалициловая кислота (0,5—1 г); а также кодеинсодержащих препаратов (сочетание кодеина, парацетамола, метамизола натрия и фенобарбитала). При тяжелом течении мигрени (высокая интенсивность головной боли, продолжительность приступов более двух суток) применяют препараты специфической терапии — триптаны (агонисты серотониновых рецепторов типа 5НТ); например, золмитриптан, суматриптан, элетриптан, а также иные формы триптанов (свечи, раствор для подкожных инъекций, назальный спрей).

Прогноз мигрени в целом благоприятный за исключением тех редких случаев, когда возможно развитие опасных осложнений (мигренозный статус, мигренозный инсульт).

Профилактика мигрени

Для предупреждения хронизации заболевания и улучшения качества жизни проводится профилактическое лечение мигрени, целью которого являются: сокращение длительности, частоты и тяжести приступов; уменьшение влияния мигрени на повседневную жизнь пациента.

Составляющие профилактического лечения мигрени подбирают индивидуально для каждого пациента, учитывая патогенетические механизмы заболевания, провоцирующие факторы и эмоционально-личностные нарушения. Наибольшее распространение получили бета-адреноблокаторы (метопролол, пропранолол), антидепрессанты (амитриптилин, циталопрам), блокаторы кальциевых каналов (нимодипин), а также НПВС (напроксен, ацетилсалициловая кислота). В современной медицине для профилактики мигрени все чаще применяют немедикаментозные методы (прогрессивная мышечная релаксация, психотерапия, акупунктура).

Источник