Анамнез при головной боли

Обследование при хронической головной боли. Анамнез при хронической головной боли.В большинстве случаев анамнез является наиболее важным фактором постановки точного диагноза. Обычно полезно попросить пациента описать беспокоящие его типичные головные боли, начиная с момента их появления. Важно помнить, что около 30—40 % больных с головными болями страдают от головных болей нескольких типов. Поскольку голова не является изолированным органом, патология других органов и систем может вызывать или изменять головную боль. Поэтому врач должен расспросить об общих симптомах и признаках дисфункции ЦНС и провести детальный анализ анамнеза болезни. При сборе анамнеза головной боли в беседу необходимо включать специфические вопросы, касающиеся следующих областей. 1. Возраст начала заболевания. Большинство синдромов доброкачественной головной боли начинают проявляться в молодом возрасте, обычно начиная с детства до 30 лет, хотя головная боль напряжения может возникнуть в любом возрасте. Начало заболевания в более пожилом возрасте может говорить о более серьезных заболеваниях. 2. Локализация и иррадиация головной боли. Локализация головной боли может помочь в определении ее этиологии. Мигрень часто односторонняя, переходит с одной стороны головы на другую и захватывает височную или ретроорбитальную области. Головная боль напряжения обычно двусторонняя, локализуется в лобной или затылочной области и иррадиирует в шею и плечи. Короткие приступы строго односторонней орбитальной боли предполагают наличие кластерной головной боли или хронической пароксизмальной гемикрании. Заболевания зубов, глаз и синусов часто вызывают боль в области лба. Место локализации головной боли у больных с объемными поражениями головного мозга, как упоминалось выше, может подсказать область расположения патологического процесса.

3. Временная структура. Синдромы головной боли могут иметь характерную временную структуру по длительности и частоте. Как правило, хронические головные боли чаще являются доброкачественными, особенно когда головная боль постоянна на протяжении нескольких месяцев и более, не меняет своего характера и не сопровождается появлением новых признаков. Головная боль, возникающая в результате менингита, может быть постоянной, но обычно не длится очень долго. Для синдромов доброкачественной головной боли типично эпизодическое течение. Например, мигрень, как правило, продолжается несколько часов и возникает несколько раз в месяц. Кластерная головная боль имеет характерную периодичность. Острая головная боль напряжения обычно недолговременная и связана с эмоциональным стрессом, но при хронической форме этого заболевания головная боль становится более частой, продолжительной или постоянной и теряет свою связь с психосоциальными стрессами. Характер развития приступа также может дать полезную информацию. Развивается головная боль постепенно или возникает внезапно? Внезапное наступление головной боли вызывает большие опасения, поскольку может указывать на внутрипаренхиматозное или субарахноидальное кровоизлияние. 4. Характер и выраженность боли очень часто с трудом поддаются словесному описанию со стороны пациентов. Больные склонны описывать скорее выраженность головной боли, чем ее характерные признаки. Возможно, врачу следует привести в качестве примера некоторые характеристики боли, чтобы пациент мог выбрать соответствующие его случаю. Так, например, мигрень и головная боль, связанная с лихорадкой, имеют обычно пульсирующий характер. Головная боль напряжения чаще описывается как тупая и ноющая, стягивающая и сжимающая, или в виде ощущения, что голова туго перевязана бинтом. Опухоль и менингит обычно вызывают постоянную, тупую, ноющую, но неинтенсивную боль. Интенсивность головной боли можно ранжировать по шкале от 1 до 10 баллов. Другим, косвенным показателем выраженности головной боли является ее связь с обычной деятельностью, такой как работа, занятия в школе и социальная активность. 5. Продромальные и сопутствующие симптомы. Симптомы, которые предшествуют приступу головной боли или совпадают с ним, могут явиться ценной подсказкой причины, лежащей в основе возникновения боли. У пациентов с мигренью за несколько дней до появления головной боли могут наблюдаться изменения настроения и поведения. Мерцание перед глазами и появление арочного спектра характерны для продромы мигрени, однако зрительные симптомы могут также быть связаны с расслоением стенки сонной артерии и затылочными артериовенозными мальформациями. Ипсилатеральные признаки вегетативной дисфункции почти всегда наблюдаются при кластерной головной боли, пароксизмальной гемикрании, продолжающейся гемикрании и непродолжительной односторонней невралгиеподобной головной боли с инъекцией конъюнктив и слезотечением (SUNCT). 6. Провоцирующие факторы могут подсказать правильный диагноз. Так, кожная стимуляция в зоне иннервации вызывает стреляющую боль при невралгии тройничного нерва, а приступ мигренозной головной боли возникает после употребления определенных пищевых продуктов или алкоголя или в ответ на стресс, яркий свет, гипогликемию или недосыпание. Жевательные движения могут вызывать боль у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава или гигантоклеточным артериитом. Выявление провоцирующих факторов может также оказаться полезным при выборе лечения. 7. Связь приступа со сном. Мигрень, гипертензия и кластерная головная боль могут пробуждать пациента ото сна. При головной боли напряжения такое наблюдается редко. 8. Факторы, ослабляющие или усиливающие головную боль. Пациенты с мигренью обычно утверждают, что боль у них усиливается при движениях, наклонах, напряжении и кашле, а ослабевает в спокойном положении лежа, при устранении яркого света и иногда при надавливании на поверхностную височную артерию или после рвоты. Боль после ЛП характерно связана с изменением положения тела. 9. Семейный анамнез. От 20 до 60 % больных мигренью утверждают, что по крайней мере один из членов их семьи страдает от этого заболевания. Однако о наличии мигрени сообщают 6 % мужчин и 18 % женщин, поэтому нет ничего необычного в том, что семейный анамнез мигрени имеется даже у пациентов с другими типами головной боли. — Также рекомендуем «Клиническое обследование при хронической головной боли. Объективное обследование при хронической головной боли.» Оглавление темы «Хронические головные боли. Боли в шее.»: |

Источник

Этапы диагностики головных болей:

• сбор анамнеза;

• физикальное обследование;

• специальное обследование.

При диагностике большинства патологических состояний только тщательный сбор анамнеза позволяет обнаружить причины возникновения головной боли и определить тактику наиболее эффективного лечения.

Дополнительное обследование может выявить случайные находки, несмотря на то, что объективное обследование и специальные методы диагностики полностью подтверждают или опровергают предварительные диагнозы, поставленные на основании тщательного сбора анамнеза.

Сбор анамнеза у пациента с головной болью

Пациентов, обращающихся с жалобами на головную боль или на изменение характера головной боли, необходимо расспросить не только о характере головной боли, но и о состоянии здоровья в целом. Необходимо задавать дополнительные вопросы для уточнения предварительного диагноза, определения показаний для дополнительных методов исследования.

Во всех случаях необходимо выявлять, сколько разных типов головных болей имеется у пациента.

Если имеется более одного типа головной боли, необходимо расспросить о наиболее и наименее интенсивных болях в отдельности. Довольно часто у пациентов, жалующихся на более двух типов головных болей, на самом деле присутствует только один или два, которые имеют разную интенсивность.

Опросник, используемый для сбора анамнеза при диагностике головных болей

1. Сколько разных типов головной боли имеется у Вас? Если более одного, отвечайте на перечисленные ниже вопросы, характеризуя отдельно наиболее и наименее интенсивные головные боли

2. В течение какого времени характер головных болей не меняется? Если за последние 2 года возникли новые типы головных болей или изменилась характеристика прежних, необходимо использовать дополнительные методы диагностики (например, методы нейровизуализации)

3. Как часто Вы испытываете головную боль? Бывают ли дни, когда головные боли не беспокоят Вас совсем? Пациентов, у которых головные боли бывают чаще 3 дней в неделю, расспросите о возможном избыточном употреблении лекарственных средств. Таким пациентам следует назначать профилактическое лечение

4. Насколько продолжителен каждый эпизод головной боли? Большинство головных болей длится 8-12 ч. Короткая продолжительность (<2 ч) характерна для пучковой головной боли. Лечение головных болей продолжительностью 12 ч и более может потребовать длительно действующих лекарственных средств

5. Что Вы обычно делаете при возникновении головных болей? Способны ли Вы соблюдать привычный ритм жизни или приходится ограничивать активность? Повседневная активность пациентов, страдающих головной болью напряжения, обычно не меняется, а при мигрени пациенты нередко стремятся к темноте, покою и изоляции (что обусловлено развитием светои звукобоязни).

Нередко прекращению мигрени способствует сон. Если головная боль хроническая и значительно снижает трудоспособность, это, как правило, мигрень. В отличие от мигрени, приступ кластерной головной боли вызывает возбуждение у пациентов: они мечутся, курят, покрываются испариной или бьют себя по голове

6. Не появляются ли у Вас неприятные ощущения или боли в желудке во время головных болей? Пациенты с головной болью напряжения могут терять аппетит, но тошнота для них нехарактерна. Нередко мигрени сопутствует тошнота, а рвота, как правило, ослабляет симптомы мигрени

7. Ощущаете ли Вы в данный момент головную боль? Если да, то отличается ли ее интенсивность от обычной? Внимательно изучив поведение пациента с головной болью во время визита, выявите характерные нарушения его поведения или повышенную чувствительность к громкости нормальной разговорной речи или нормальному комнатному освещению

8. В каком месте у Вас болит голова? Всегда ли она болит в определенном участке и меняется ли сторона головной боли? Нередко локализация головных болей напряжения различна. Кластерные головные боли практически всегда затрагивают параорбитальную область одной и той же стороны. Как правило, мигрень поражает одну сторону головы, но обычно переходит и на другую сторону.

Если при мигрени болит только одна сторона головы, необходимо проводить более тщательное обследование, например с помощью методов визуализации, чтобы исключить причинную патологию, такую, как артериовенозная мальформация

9. Появились ли у Вас какие-либо другие проблемы со здоровьем после того, как начались головные боли или изменился их характер? Пациенты с дополнительными жалобами на соматические или неврологические расстройства подлежат более тщательному обследованию

10. Связываете ли Вы возобновление или усиление головных болей с чем-то конкретно? Пациенты могут подозревать о конкретных провоцирующих факторах. Ведение дневника (смотрите ниже) позволит подтвердить или опровергнуть наличие этих факторов

11. Какие лекарственные средства Вы принимаете? Что используете во время головных болей? Принимаете ли Вы безрецептурные препараты, травы или натуральные добавки? Не пришлось ли Вам в последнее время заменить ранее применяемые лекарственные средства другими? Часто головная боль обусловлена побочным действием лекарственных средств. Вследствие приема повышенных доз обезболивающих препаратов может развиться лекарственная головная боль.

Для безопасности назначаемого лечения необходима информированность обо всех лекарственных средствах, применяемых пациентом (включая безрецептурные препараты и натуральные добавки)

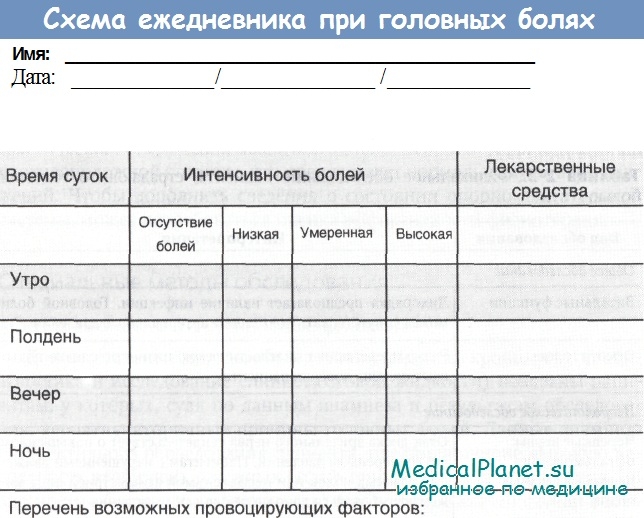

Ведение ежедневника при головных болях

Изучение собранной пациентом информации о головной боли дополняет анамнез заболевания. Ведение дневника, отражающего характер головных болей, — прекрасный и доступный пациенту способ сбора информации о головной боли и методах ее лечения.

Попросив пациентов фиксировать по нескольку раз в день интенсивность и частоту возникновения головных болей, можно получить важные сведения о продолжительности головных болей и колебаниях их интенсивности. Образец ежедневника представлен на рисунке.

Для установления правильного диагноза и назначения наиболее эффективного лечения всем пациентам с впервые выявленными головными болями следует в течение 1-2 мес вести ежедневник. Дневники могут быть полезными в случае изменения характера головных болей и для оценки эффективности проводимого лечения.

— Читать «Объективное обследование при головных болях»

Оглавление темы «Обследование при головных болях»:

- Головные боли у детей — признаки, частота

- Сбор анамнеза у пациента с головной болью — опросник

- Объективное обследование при головных болях

- Лабораторные и инструментальные методы исследования при головных болях

- Обследование при черепно-мозговой травме легкой степени тяжести и головных болях

- Обследование беременных и кормящих мам с головными болями

- Алгоритм дифференциации первичных и вторичных головных болей

- Причины вторичных головных болей — принципы дифференциации

- Причины первичных головных болей — принципы дифференциации

- Мигрень у взрослых — клиника, диагностика, стадии

Источник

Наиболее важными принципами в диагностике головной боли (цефалгии) является:

(1) определение первичности или вторичности цефалгии, так как вторичная головная боль не может быть излечена без воздействия на вызывающий ее патологический фактор;

(2) выявление механизма головной боли, так как только адекватное воздействие на него может привести к положительному результату, в противном случае применение даже самых эффективных препаратов даст обратный эффект.

Для правильной квалификации любого цефалгического синдрома и его грамотного описания необходимо обратить внимание на три существенных момента:

(1) временной профиль головной боли; он включает: (а) характер начала — внезапное (за секунду), быстрое (за минуты), медленное (часы и дни); (б) продолжительность боли (секунды, минуты, часы, дни); (в) особенности течения (периодические, постоянные, постепенно нарастающие в интенсивности);

(2) провоцирующие факторы: например, ортостаз, сон, изменения положения головы, кашель, коитус, алкоголь, стресс, инфекция, травма, интоксикация, менструация, метеофакторы и т. д.;

(3) сопровождающие проявления: например, рвота, спутанность сознания, эпилептический припадок, острое появление очаговой неврологической симптоматики).

Современная международная классификация головной боли предусматривает специальный раздел, куда включены все формы головной боли, связанные с внутричерепными заболеваниями и повреждениями несосудистого характера. Независимо от характера этих заболеваний, предлагается три обязательных критерия для диагностики таких цефалгий:

(1) в клинической картине болезни должны иметь место симптомы и знаки внутричерепной патологии;

(2) параклинические методы обследования обнаруживают отклонения, подтверждающие эту патологию;

(3) головные боли оцениваются больным и врачом как новый симптом (не свойственный данному пациенту раньше) или как новый тип головной боли (больной говорит, что голова стала болеть «по-другому», а врач констатирует изменение характера цефалгий).

На сегодняшний день выделяют пять механизмов головной боли: сосудистый, ликворо-динамический, мышечного напряжения, невралгический, психалгический.

Сосудистые цефалгии, в свою очередь, могут быть вазомоторными при функциональном нарушении сосудистого тонуса, венозными и ишемически-гипоксическими (при органических изменениях сосудистой стенки у больных с атеросклерозом, артериальной гипертензией или васкулитом), причем у одного и того же пациента возможно сочетание нескольких механизмов, в определенной степени связанных с ее этиологией и часто совпадающих при разных причинных факторах.

Важными в диагностическом плане являются жалобы пациента, позволяющие заподозрить у него механизм головной боли. Так, пульсирующий характер цефалгии указывает на сосудистый механизм. Если пульсирующая головная боль односторонняя (гемикрания), она может свидетельствовать в пользу мигрени. При двусторонней пульсации можно думать о вегетативной дистонии или цереброваскулярных заболеваниях (дисциркуляторная энцефалопатия). Утренние головные боли, а также развивающиеся или усиливающиеся после пребывания в горизонтальном положении, сопровождающиеся отечностью век, характерны для венозных цефалгий. Сжимающий характер головной боли говорит о головной боли мышечного напряжения, которая уменьшается при движении мышц плечевого пояса, массаже воротниковой зоны и т.п. Распирающий характер цефалгии – признак внутричерепной гипертензии, при этом головная боль усиливается в горизонтальном положении, при кашле, натуживании и может сопровождаться головокружением, рвотой, то есть общемозговыми симптомами.

(!) Следует отметить, что практические врачи часто переоценивают роль внутричерепной гипертензии как механизма головной боли. Более того, иногда у больного, наоборот, развивается внутричерепная гипотензия, при этом усиливается головная боль при ходьбе, в вертикальном положении и уменьшается в горизонтальном. Больному рекомендуют спать без подушки, его состояние облегчается при опускании головы книзу.

Для диагностики головной боли важен анамнез. Возникновение впервые пароксизмальных головных болей в молодом возрасте, усиление их при физической нагрузке свидетельствуют, скорее, в пользу мигрени или вазомоторных головных болей на фоне вегетативной дистонии. Хронический характер боли неинтенсивного характера, усиление ее при эмоциональном или умственном напряжении говорят о тензионной боли (головная боль напряжения).

Важное значение придают клиническому или объективному исследованию, которое часто позволяет заподозрить причину цефалгии (при ее вторичном происхождении) и определить механизм. При обследовании пациента необходимо проводить следующие мероприятия:

(1) осмотр и пальпация головы с целью определения признаков травмы, мышечно-сухожильных уплотнений и пульсации височной артерии;

(2) исследование черепных нервов, в том числе глазного дна, при болезненности глаза необходимо исключить острую закрытоугольную глаукому;

(3) исследование полости рта, языка и неба для исключения стоматологической патологии;

(4) исследование височно-нижнечелюстных суставов на симметричность и объем движений, прикус, пощелкивание (для исключения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава);

(5) исследование возможных триггерных точек в субокципитальной области и грудино-ключично-сосцевидной мышце, что указывает на отраженную боль мышечного напряжения;

(6) исследование нарушений осанки, скелетной асимметрии, возможных триггерных точек в плечах и спине, что также приводит к тензионным головынм болям;

(7) исследование движений в шее, менингеальных симптомов (менингит, субарахноидальное кровоизлияние);

(8) исследование мышечной силы верхних и нижних конечностей (для выявления парезов, параличей);

(9) исследование болевой чувствительности лица, рук и ног;

(10) пальпация шейных лимфоузлов, щитовидной железы, прослушивание сонных артерий, исследование ушей, глотки, легких, сердца, брюшной полости для исключения соматической патологии.

Сигналы, указывающие на развитие вторичных головных болей, сопутствующих опасным для жизни заболеваниям:

(1) появление головной боли в возрасте старше 50 лет;

(2) возникновение головной боли, отличающейся от обычной, или значительное усиление привычной головной боли (нарастающая интенсивность головной боли);

(3) головная боль – причина ночных пробуждений;

(4) возникновение головной боли при физическом усилии, кашле, чихании, натуживании свидетельствует о повышении внутричерепного давления;

(5) сочетание головной боли с неврологическими нарушениями: спутанность или расстройства сознания, нарушения памяти, атаксия и нарушения координации, парезы и параличи, асимметрия зрачков, сухожильные рефлексы, менингеальные симптомы, зрительные расстройства, постоянный звон в ушах, потеря вкуса или обоняния и другие;

(6) тошнота, рвота, головокружение по утрам (возможен объемный процесс);

(7) наличие повторяющейся пульсирующей боли с одной стороны (подозрение на сосудистую аневризму);

(8) наличие патологических симптомов лихорадки, артериальной гипертензии; потеря веса, длительный кашель, лимфоаденопатия, насморк или затрудненное носовое дыхание и др.;

(9) появление таких симптомов, как отек сосков зрительного нерва, либо напряженных и болезненных сосудов скальпа или других очевидных знаков внутричерепного или соматического заболевания;

(10) стойкое неремиттирующее течение, неоткликаемость на традиционные средства терапии.

Дополнительные исследования. Несмотря на то что такие диагностические тесты, как компьютерная рентгеновская (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография предоставляют немного полезной информации для диагностики первичных головных болей, их использование в общей медицинской практике становится все более привычным. В большинстве случаев эти исследования не гарантируют диагноза первичной головной боли, зато нейровизуализация в определенной степени позволяет исключить или подтвердить вторичный характер головной боли. При наличии очевидных настораживающих симптомов назначают диагностическое исследование – КТ или МРТ головного мозга, которое позволяет выявить объемные процессы полушарной или стволовой локализации.

Показания для нейровизуализационного обследования при головной боли:

(1) нарушения поведения и сознания;

(2) появление головной боли во время физического усилия, полового акта, при кашле и чихании;

(3) ухудшение состояния пациента во время наблюдения врачом;

(4) ригидность затылочных мышц;

(5) очаговая неврологическая симптоматика;

(6) первое появление головной боли в возрасте старше 50 лет;

(7) возникновение головных болей более сильных, чем обычно;

(8) изменение привычного характера головной боли.

При наличии односторонней пульсирующей головной боли проводят ангиографию или МРТ в сосудистом режиме.

Нейровизуальное обследование не показано при следующих условиях:

(1) наличии в анамнезе подобных головных болей;

(2) отсутствии нарушений поведения и сознания, ригидности и напряжения мышц шеи, органических неврологических симптомов;

(3) уменьшение головной боли без применения аналгетиков или других абортивных медикаментов.

В заключение рассмотрим упрощенную, но в практическом отношении удобную схему диагностического поиска и тактики обследования больного с наличием головной боли в качестве ведущего клинического синдрома.

В зависимости от характера головной боли возможны три варианта такого диагностического скрининга:

(1) внезапное начало постоянной головной боли:

(А) исключить травму. Если есть менингеальные знаки, следует подозревать субарахноидальное кровоизлияние, менингит, внутримозговое кровоизлияние; такого больного следует госпитализировать, сделать КТ или МРТ и, если нет опухоли, гематомы или гидроцефалии, люмбальную пункцию;

(Б) если нет менингеальных знаков, исключить опухоль (КТ, МРТ, консультация нейрохирурга);

(2) нарастающий характер головной боли (при относительно коротком анамнезе болезни):

(А) исключить глаукому, синусит, стоматологические заболевания;

(Б) искать знаки повышенного внутричерепного давления, подозревать опухоль или гидроцефалию (люмбальная пункция, КТ либо МРТ);

(3) хроническая или интермиттирующая (периодическая) головная боль (без сопутствующих неврологических знаков):

(А) исключить глаукому, синусит, стоматологические заболевания;

(Б) если боль почти постоянная, следует предполагать ГБН, если пароксизмальная — мигрень с аурой или без ауры; искать симптомы пучковой головной боли, других цефалгических синдромов.

По материалам статей: 1. «Головные боли в общеврачебной практике» О.Г. Морозова, д.м.н., заведующая кафедрой рефлексотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования; 2. «Головная боль. Как защититься от ее многообразных форм и проявлений» В.Л. Голубев, д.м.н., профессор, кафедра нервных болезней ФППО Московская медицинская Академия им. И. М. Сеченова. 3. «Головные боли в общеврачебной практике (лекция)» С.С. Павленко (Сибирский межрегиональный противоболевой фонд, г. Новосибирск).

Источник