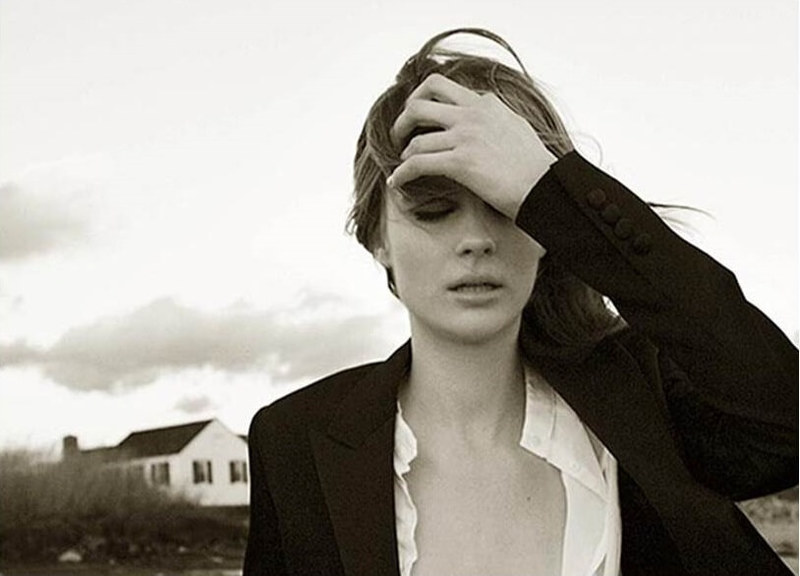

При ишемии мозга могут быть головокружения

Для поддержания работоспособности головному мозгу, как и всем остальным органам, необходим кислород. Если его кровоснабжение нарушается, он перестает справляться со своими функциями. Формируется ишемия головного мозга. Эта болезнь при длительном течении переходит в хроническую форму и вызывает тяжелые последствия — вплоть до эпилепсии, паралича и инсульта.

Причины

Главной причиной, по которой развивается ишемия сосудов головного мозга, врачи называют атеросклероз сосудов органа. Его внутренние стенки быстро обрастают жировыми отложениями, которые начинают оказывать влияние на весь организм. Сосудистые просветы сужаются, и затрудняется движение крови.

Ишемию мозга также могут спровоцировать различные сердечно-сосудистые болезни, тем более если они сопровождаются недостаточностью сердца в хронической форме. Среди таких патологий выделяют:

нарушения сердечного ритма;

пережатие сосудов;

сосудистые аномалии;

патологии венозной системы;

наследственные ангиопатии;

артериальную гипер- и гипотензии;

диабет;

болезни кровеносной системы;

церебральный амилоидоз;

системные васкулиты;

- тромбы.

Современная медицина выделяет два патогенетических варианта течения хронической ишемии, различающиеся по характеру и участку, в котором развивается наибольшее количество повреждений. Лакунарный вариант болезни возникает вследствие окклюзии мелких мозговых сосудов. К диффузному поражению приводят повторяющиеся приступы резкого падения давления.

Они могут быть спровоцированы неправильной терапией гипертензии или уменьшением сердечного сброса. Провоцирующими факторами также становятся кашель, операции, ортостатическая гипотензия при наличии сопутствующей вегето-сосудистой дистонии.

Все чаще ишемия мозга диагностируется у новорожденных. Как и у взрослых, у грудничков эта болезнь развивается как следствие кислородного голодания, но его обычно вызывают факторы, связанные с особенностями вынашивания беременности и родового процесса:

многоплодная беременность;

тяжелый токсикоз в конце вынашивания плода;

предлежание либо отслоение плаценты;

нарушение маточно-плацентарного кровообращения;

врожденные пороки сердечно-сосудистой системы;

преждевременные роды;

- перенашивание беременности.

Клинические проявления болезни

Хроническая ишемия мозга — это самая распространенная неврологическая болезнь, которой больше подвержены пожилые люди. Существует множество клинических проявлений патологии, связанных с ее первопричиной и локализацией поражения. У одного и того же человека нередко чередуются периоды выраженных нарушений деятельности мозга и относительного благополучия. Наблюдаются и такие варианты течения болезни, при которых состояние человека непрерывно ухудшается, приводя к полному слабоумию.

О начале развития ишемии мозга свидетельствуют провалы в памяти, рассеянность, раздражительность и проблемы с ночным сном. Пожилые люди обычно списывают эти симптомы на возраст и простую усталость, поэтому затягивают с обращением к врачу. В таких условиях кислородное голодание головного мозга прогрессирует, что ведет к снижению работоспособности.

Особенно важно своевременно диагностировать ишемическую болезнь мозга у новорожденного, поскольку в противном случае затруднится развитие малыша, он начнет отставать от сверстников. Родители должны насторожиться, если ребенок:

вялый и слабый;

беспричинно плачет и вздрагивает;

имеет мраморный цвет кожи;

плохо спит;

неровно дышит;

страдает судорогами;

имеет большую голову и увеличенный родничок;

- слабо сосет грудь и с трудом глотает.

Стадии развития ишемии мозга

Медики различают несколько стадий течения ишемии мозга. Классификация основывается на клинических проявлениях болезни и выраженности неврологических нарушений.

Первая стадия

Ишемическая болезнь головного мозга первой степени характеризуется:

повторяющимися головными болями;

ощущением тяжести в голове;

общим недомоганием;

ухудшением памяти;

бессонницей;

ухудшением концентрации внимания;

- нестабильностью настроения.

Жалобы больных на начальном этапе ишемии мозга неспецифичны. На них редко обращают внимание, но это неправильно. Важно обратиться к врачу в начале развития ишемии, поскольку лишь при отсутствии неврологических нарушений можно полностью вылечить болезнь.

Вторая стадия

По мере прогрессирования ишемии развиваются серьезные отклонения функций ЦНС. Об этом свидетельствуют следующие симптомы:

головокружения;

грубые нарушения памяти;

нарушение координации движений;

неустойчивость походки;

резкие перепады настроения;

- снижение критики.

На второй стадии болезни очаговые поражения белого вещества проявляются в виде патологических рефлексов и выраженных расстройств интеллекта. Больные на этом этапе больше не могут заниматься умственным трудом.

Третья стадия

С началом третьей стадии болезни фиксируются тяжелые неврологические нарушения и симптомы поражения головного мозга органической природы:

повторяющиеся обмороки;

полная утрата трудоспособности;

- невозможность самообслуживания.

У больных на запущенной стадии ишемии могут практически отсутствовать жалобы, но это не значит, что они хорошо себя чувствуют. Из-за развившегося слабоумия у пациентов не получается внятно объяснить врачу, что именно их беспокоит. Однако опытный невролог без труда поставит правильный диагноз, руководствуясь характерной клинической картиной болезни и результатами современных методов исследования.

Ишемическая атака

Отдельно специалисты выделяют такое состояние, как ишемическая атака (в быту она называется микроинсультом). Это состояние сопровождается:

параличом половины тела или определенного участка;

приступами локальной утраты чувствительности;

- односторонней слепотой.

Ишемическая атака обычно проходит за сутки, в противном случае диагностируется инсульт.

Острый характер

Острая ишемия мозга характеризуется очаговым поражением органа. Болезнь чаще всего возникает из-за атеросклероза. Из-за нарушений обмена жиров сосудистые бляшки разрываются, из них вытекает содержимое. Сформировавшиеся тромбы блокируют кровоток, вследствие чего на соответствующем участке мозга развивается некроз, который в медицине называется инфарктом головного мозга. При этом наблюдаются тяжелые неврологические нарушения:

нечувствительность и обездвиженность определенного участка тела;

патологические рефлексы;

немота;

неспособность мыслить;

- неспособность к самообслуживанию.

Если поражение затрагивает жизненно важные нервные центры в стволе головного мозга, возможен летальный исход.

Осложнения болезни

Запущенные формы ишемии мозга провоцируют тяжелые последствия. Они выражаются не только в прогрессировании основной болезни, но и в появлении на ее фоне новых патологий:

инсульта;

энцефалопатии;

склероза мозговых сосудов;

эпилепсии;

парестезии (нарушений чувствительности);

немоты;

тромбофлебита;

- паралича.

Инсульт приводит к размягчению и отмиранию определенной части мозговой ткани. Утраченные нервные клетки восполняют при помощи стволовых. Хотя медики высказывают противоречивые мнения по поводу этой методики, ее практикуют многие современные клиники.

Энцефалопатия характеризуется органическим поражением мозга, протекающим без воспалительного процесса. Из-за дистрофии ткани мозга разрушаются нейроны и межклеточное вещество. Поражение затрагивает ту часть тела, которая противоположна очагу заболевания. При разрушении большого количества нейронов может наступить паралич конечностей, из-за чего человек окажется полностью обездвиженным.

Парестезия обычно сопровождается ощущением ползающих по телу мурашек и покалываниями, которые усиливаются во время физических нагрузок. Когда больной в сознании, он понимает, что с ним происходит, но теряет речь.

Если запустить ишемическую болезнь мозга у грудничка, в дальнейшем у ребенка может развиться умственная отсталость, из-за которой ему будет сложно учиться наравне со сверстниками. Поэтому очень важно, чтобы женщина в период беременности регулярно посещала гинеколога и соблюдала все его рекомендации.

Методы диагностики

Диагностика ишемии мозга затруднена, поскольку по клинической картине она имеет много общего с болезнью Альцгеймера, опухолью головного мозга, болезнью Паркинсона, мультисистемной атрофией и другими патологиями. Кроме того, проявления ишемической болезни часто принимают за типичные изменения, происходящие с людьми пожилого возраста.

В целом для точной диагностики болезни врачу важно получить от родственников пациента исчерпывающую информацию о том, какие изменения происходят в его поведении и самочувствии. Сам больной обычно заторможен, а его сознание спутано, поэтому составить полную клиническую картину только по его словам невозможно.

Чтобы исключить ошибку, невропатологи используют комплексную диагностику, применяя разные методы исследования. Вначале осуществляется физикальный осмотр больного. Для выявления его неврологического статуса специалист-невролог оценивает:

ясность сознания;

мимику (возможность гримасничать);

реакцию зрачков на световые раздражители;

согласованность движений обоих глаз;

симметричность лица;

четкость речи;

память;

мышечный тонус;

рефлексы сухожилий;

движения языка;

координацию движений;

- наличие чувствительности тела.

Из аппаратных методов диагностики болезни могут потребоваться:

УЗ-исследование.

Магнитно-резонансная ангиография.

Компьютерная томографическая ангиография.

Флюорография.

- Электрокардиограмма.

Для диагностики ишемической болезни используют два вида УЗИ. Ультразвуковая доплерография позволяет определить скорость движения крови. При дуплексном сканировании есть возможность увидеть просвет и стенку сосуда, место его расположения, а также оценить характер кровотока.

Методы магнитно-резонансной и компьютерной томографической ангиографий представляют собой разновидности рентгенографии, при которой внутренние ткани окрашивают йодом, вводя его через прокол. Для этого может понадобиться катетер. Перед проведением этих исследований требуется специальная подготовка. Пациент предварительно должен пройти флюорографию и ЭКГ, а перед самой процедурой — отказаться от еды и питья.

Также для диагностики ишемической болезни мозга широко используются неврологические тесты, в том числе поза Ромберга: пациент стоит, закрыв глаза, соединив носки ног и вытянув вперед обе руки.

Чтобы выявить сопутствующие болезни, врачи дополнительно назначают пациентам ЭХО-КГ и исследование крови. Нейромониторинг проводится при помощи электроэнцефалографии и кардиографии.

Лечение

Эффективное лечение ишемии головного мозга возможно исключительно в условиях стационара, где больной будет находиться под контролем опытных неврологов. Выделяют две основные группы методов борьбы с болезнью — терапевтические и хирургические. Можно также использовать средства нетрадиционной медицины, но исключительно в сочетании с приемом медикаментов, подобранных врачом.

Консервативные методы

Терапия болезни современными лекарствами направлена на нормализацию кровообращения на пораженном участке, поддержание метаболизма в тканях мозга и предотвращение их структурных нарушений. Для этого используются препараты нескольких групп:

Сосудорасширяющие (пентоксифиллин, средства на основе никотиновой кислоты).

Антиагреганты, предотвращающие тромбы (аспирин, дипиридамол).

Ангиопротекторы, улучшающие микроциркуляцию крови (нимодипин, билобил).

Ноотропные средства, стимулирующие функции мозга (пирацетам, цереброзин).

Статины, разжижающие кровь и укрепляющие сосудистые стенки.

- Антигипертензивные средства, поддерживающие нормальное давление.

Перечисленные препараты принимают курсами раз в полгода. Продолжительность непрерывного приема медикаментов — 2 месяца, потом необходима пауза.

Хирургическое вмешательство

Операция назначается больному на позднем сроке заболевания в тех случаях, когда медикаменты оказались неэффективными либо присутствуют окклюзионно-стенотические поражения сосудов головного мозга.

Основные хирургические методы — стентирование сонных артерий и каротидная эндартерэктомия. После проведения подобных операций полностью восстанавливается проходимость сосудов, нормализуется кровообращение.

Методы нетрадиционной медицины

Победить ишемию мозга исключительно народными средствами невозможно. Однако они могут улучшить эффект от медикаментов, назначенных врачом.

Травы для предотвращения тромбов

Некоторые травяные сборы уменьшают риски тромбозов и инсультов при ишемии мозга. Популярен такой рецепт: залить стаканом воды по 1 ст. л. лесного чистеца и листьев березы, настоять три часа. Принимать средство по 3 ч. ложки после еды пару недель.

При ишемии мозга рекомендуется также использовать травы, содержащие природные антикоагулянты, которые снижают чрезмерную свертываемость крови и не дают образовываться тромбам:

- Козлятник — пить по 3 ч. л. настоя 4 раза в сутки.

- Донник — пить по полстакана настоя 3 раза в сутки после еды.

Травы для контроля артериального давления

При ишемии мозга важно поддерживать нормальное артериальное давление и не допускать его повышения. В этом могут помочь боярышник и мелисса. Засушенные и измельченные травы следует залить 0,4 л воды, нагреть и остудить. Затем пить отвар по 1 разу в день как чай перед едой.

Источник

Причиной головокружения при цереброваскулярных заболеваниях в большинстве случаев является острое нарушение кровоснабжения центральных отделов вестибулярной системы: вестибулярных ядер ствола мозга или их связей. В таких случаях головокружение обычно сопровождается другими очаговыми неврологическими симптомами: двоением (диплопия), атаксией, бульбарными расстройствами, гемигипестезией, гемипарезом и т.д. Очень редко головокружение может быть вызвано ишемией периферических отделов вестибулярной системы — лабиринта.

Среди инсультов, проявляющихся головокружением, преобладают ишемические нарушения мозгового кровообращения. Ишемические инсульты в вертерально-базилярном бассейне (ВББ) могут быть обусловлены эмболией, атеротромбозом, поражением пенетрирующих артерий или расслоением (диссекцией) позвоночной артерии. Реже причиной головокружения становится кровоизлияние в ствол мозга или мозжечок.

Среди инфарктов в ВББ чаще всего наблюдается инфаркт дорсолатерального отдела продолговатого мозга и нижней поверхности полушария мозжечка, возникающий вследствие закупорки позвоночной или задней нижней мозжечковой артерии. Для этого типа инфаркта характерен синдром Валленберга — Захарченко, который в классическом варианте включает в себя: головокружение, тошноту, рвоту; на стороне очага — болевую и температурную гипестезию лица, мозжечковую атаксию, синдром Горнера, паралич глотки, гортани и нёба, приводящий к дисфагии, дисфонии, дизартрии; на противоположной стороне — болевую и температурную гемигипестезию. Часто наблюдаются варианты этого синдрома, которые выражаются преимущественно головокружением, нистагмом и мозжечковой атаксией.

Второй по частоте вариант инфаркта мозга в ВББ, проявляющийся головокружением, обусловлен закупоркой передней нижней мозжечковой артерии. В этом случае, помимо головокружения, обычно наблюдаются следующие симптомы: ипсилатеральные тугоухость, парез лицевой мускулатуры, парез взора в сторону очага; контралатеральное снижение болевой и температурной чувствительности. Кроме того, характерны нистагм, шум в ушах, мозжечковая атаксия, синдром Горнера. Окклюзия начальной части артерии может сопровождаться поражением кортикоспинального пути и, следовательно, гемипарезом.

Значительно реже инсульт в ВББ проявляется изолированным головокружением (по данным крупного популяционного исследования, только 0,7% случаев изолированного вестибулярного головокружения было вызвано инсультом) [Kerber K.A., Brown D.L., Lisabeth L.D. et al. Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population-based study // Stroke. 2006. Vol. 37. № 10. P. 2484–2487]. Причиной изолированного головокружения является избирательное поражение узелка мозжечка (эта зона кровоснабжается медиальной ветвью задней нижней мозжечковой артерии) или, еще реже, участка ствола мозга в области входа корешка вестибулярного нерва.

Дифференцировать инсульт с поражением мозжечка, проявляющийся изолированным головокружением, от заболеваний периферической вестибулярной системы (прежде всего вестибулярного нейронита) настолько сложно, что в литературе такое состояние нередко называют «вестибулярным псевдонейронитом». Необходимыми для дифференциальной диагностики являются тщательный сбор анамнеза и данные нейровестибулярного обследования. Анамнестические сведения о рецидивирующем характере головокружения в течение более чем трех недель практически исключает диагноз инсульта. При этом впервые возникшее изолированное вестибулярное головокружение у больного с многочисленными факторами риска цереброваскулярных заболеваний (пожилой или старческий возраст, перенесенные ранее транзиторные ишемические атаки или инсульт, стойкая и выраженная артериальная гипертония, мерцание предсердий и др.) позволяет предположить сосудистую этиологию вестибулярных симптомов.

Важную роль в дифференциальной диагностике центральной и периферической вестибулопатии играет нейровестибулярное исследование. Так, выявление спонтанного нистагма и отрицательной пробы Хальмаги у больного с острым головокружением всегда свидетельствует о повреждении центральных отделов вестибулярного анализатора. Проба Хальмаги — достаточно простой и информативный метод оценки сохранности вестибулоокулярного рефлекса. Больной фиксирует взор на переносице врача, который находится прямо перед ним. Затем врач быстро поворачивает голову пациента поочередно в одну и другую сторону примерно на 15° от средней линии. В норме взгляд остается фиксированным на переносице и глаза не поворачиваются вслед за головой. Это происходит благодаря компенсаторному движению глаз в противоположном направлении, которое обеспечивается сохранным вестибулоокулярным рефлексом. При повреждении дуги вестибулоокулярного рефлекса (ампулярный рецептор, вестибулярная часть преддверно-улиткового нерва, ипсилатеральные вестибулярные ядра ствола мозга, вестибуло-глазодвигательные связи) поворот головы в сторону повреждения не может быть компенсирован одномоментным быстрым переводом глаз в противоположном направлении. В результате глаза возвращаются в исходное положение с опозданием: после поворота головы возникает коррекционная саккада, позволяющая вернуть взор в исходное положение. Эта саккада легко выявляется при исследовании. Таким образом, положительная проба Хальмаги позволяет дифференцировать повреждение структур, обеспечивающих вестибулоокулярный рефлекс, от поражения мозжечка. В подавляющем большинстве случаев положительная проба Хальмаги свидетельствует о повреждении периферических отделов вестибулярного анализатора (лабиринт, вестибулярная часть преддверно-улиткового нерва). Однако те крайне редкие случаи изолированного вестибулярного головокружения, которые обусловлены повреждением участка ствола мозга в области входа преддверно-улиткового нерва, также будут сопровождаться положительной пробой Хальмаги. В этих случаях, как правило, только проведение магнитно-резонансной томографии головы позволяет установить (или исключить) диагноз инсульта.

Больные хронической цереброваскулярной недостаточностью нередко жалуются на головокружение. При этом под головокружением обычно подразумевается ощущение неустойчивости. Такая неустойчивость в большинстве случаев обусловлена повреждением лобно-подкорковых связей вследствие немых лакунарных инсультов или лейкоареоза. При неврологическом обследовании этих пациентов нередко выявляется рассеянная очаговая неврологическая симптоматика (например, рефлексы орального автоматизма, анизорефлексия). При нейровестибулярном обследовании, напротив, отклонения от нормы не обнаруживаются. В некоторых случаях могут быть нарушены плавные следящие движения глаз и зрительные саккады.

Важно отметить, что причиной острого вестибулярного головокружения не является хроническая цереброваскулярная недостаточность. Острое головокружение у больного цереброваскулярным заболеванием может быть вызвано острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт, транзиторная ишемическая атака) или свидетельствовать о развитии другого заболевания, затрагивающего вестибулярную систему и не обязательно имеющего сосудистую природу. Самыми частыми расстройствами вестибулярной системы бывают доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит.

При головокружении, возникшем в результате инсульта, пациент получает стандартное лечение как при ишемическом инсульте или кровоизлиянии в мозг. В первые 3 — 6 часов ишемического инсульта проводят тромболизис, при кровоизлиянии в мозжечок возможно оперативное вмешательство. При выраженном головокружении, тошноте и рвоте допустимо назначать в течение короткого времени (до нескольких суток) вестибулярные супрессанты: дименгидринат (Драмина), метоклопрамид (Церукал) и др. Для улучшения вестибулярной компенсации после инсульта большое внимание следует уделить вестибулярной реабилитации. У больных, перенесших транзиторную ишемическую атаку или инсульт, необходимо выяснить причину сердечно-сосудистой катастрофы, после чего проводить длительную (в большинстве случаев пожизненную) профилактику повторного инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, включающую, в частности, прием антиагрегантов или антикоагулянтов, гипотензивных препаратов и гиполипидемических средств.

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ

(ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ)

[источник: медицинский портал DOCTORSPB.ru]

В настоящее время у значительной части больных, поступающих в больницу с направительным диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения», этот диагноз не подтверждается. В Норвегии среди 354 случаев госпитализации с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» в 88 случаях (25%) установлены другие заболевания. Симптомами, которые напоминали инсульт и послужили причиной для госпитализации, были падения (23%), нарушения чувствительности (19%), вестибулярное головокружение (13%), потеря сознания (11%) и спутанность сознания (19%).

В течение 16 месяцев О.В. Абдулина анализировала все случаи госпитализации в неврологическое отделение 61-й клинической больницы Москвы в связи с острым вестибулярным головокружением. За этот период госпитализировано 213 больных с вестибулярным головокружением, которые в качестве направительного диагноза имели диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» или «гипертонический церебральный криз». Однако инсульт установлен только у 46 больных (21,5%), а у большинства (78,4%) больных обнаружена периферическая вестибулопатия. Среди 169 больных с изолированным вестибулярным головокружением инсульт установлен только у 2 больных (1,2%). Полученные данные согласуются с результатами другого исследования (Kerber K.A., Brown D.L., Lisabeth L.D. et al.. 2006), в котором у 1666 больных, госпитализированных в связи с изолированным вестибулярным головокружением, инсульт диагностирован только в 3,2% случаев.

К сожалению, часто больным, страдающим вестибулярным головокружением вследствие периферической вестибулопатии, ошибочно ставится диагноз цереброваскулярного заболевания. В наблюдаемой О.В. Абдулиной группе пациентов, которые ранее были госпитализированы в другие неврологические отделения Москвы, более чем в половине (у 49 из 93) случаев ошибочно был поставлен диагноз ишемического инсульта. Среди этих пациентов 38 страдали доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением, 11 пациентов – вестибулярным нейронитом или болезнью Меньера. Необходимо отметить, что ни в одном из этих случаев диагноз инсульта не был подтвержден результатами магнитно-резонансной томографии головного мозга. Многие больные, среди которых высока доля лиц трудоспособного возраста, получили инвалидность, что значительно ограничивало их повседневную активность и негативно влияло на эмоциональное состояние. При этом ни у одного из пациентов не установлена имеющаяся периферическая вестибулопатия и не проведено ее лечение.

Известно (доказано), что изолированное вестибулярное головокружение (без симптомов поражения ствола головного мозга и/или мозжечка) значительно чаще вызвано периферической вестибулопатией, чем нарушением кровообращения в вертебро-базилярной системе. Многие больные с острым вестибулярным головокружением в настоящее время госпитализируются в больницу с направительным диагнозом инсульта, потому что в этих случаях требуется исключение более тяжелого в прогнозе заболевания, а при его наличии – экстренное лечение. Проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга таких случаях помогает исключить инсульт. Причина периферического вестибулярного головокружения (вестибулярный нейронит, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение или другие заболевания) уточняется при дальнейшем обследовании пациента, что позволяет назначить эффективное лечение.

Большое значение в ведении пациентов с периферической вестибулопатией, госпитализированных с направительным диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения», имеет рациональная психотерапия. Важно объяснить пациенту, что его заболевание не связано с риском для жизни, инвалидизацией и имеет благоприятный прогноз, что, несмотря на крайне неприятное ощущение головокружения, тошноту и рвоту, нет повреждения головного мозга, инсульта.

В настоящее время многим больным пожилого, среднего и даже молодого возраста необоснованно ставится диагноз инсульта в вертебробазилярном бассейне (или «хронической вертебробазилярной недостаточности») на основании одного или нескольких эпизодов вестибулярного головокружения в анамнезе. Участи из этих больных при магнитно-резонансной томографии головного мозга выявляются признаки хронического сосудистого поражения головного мозга (лейкоареоз, немые лакунарные инфаркты), что в определенной степени влияет на окончательный диагноз в пользу цереброваскулярного заболевания как причины головокружения. Однако у таких больных имеет место сочетание хронической сосудистой патологии головного мозга и поражения периферического вестибулярного аппарата, что требует лечения обоих заболеваний, при этом менее опасное в своем прогнозе поражение периферического вестибулярного аппарата может быть более тягостным для больного и сильно снижать качество жизни.

Ошибочно установленный диагноз инсульта в вертебробазилярной системе, и даже инвалидность, значительно ограничивают активность больных с периферической вестибулопатией, ухудшают их эмоциональное состояние и негативно влияют на качество жизни. При этом не диагностируется имеющаяся периферическая вестибулопатия и не проводится лечение этого расстройства.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: симптомы не относящиеся к «очаговым неврологическим симптомам»:

• общая слабость и/или общее нарушение чувствительности;

• несистемное головокружение;

• «провалы в памяти» с изменением или утратой сознания, с нарушением зрения на оба глаза или без него;

• недержание мочи и кала;

• спутанность сознания;

а также, любой из перечисленных далее симптомов в изолированном виде (данные симптомы могут свидетельствовать о фокальной ишемии мозга, только если они возникают в сочетании друг с другом или же с очаговыми неврологическими симптомами):

• ощущение вращения предметов (системное головокружение);

• звон в ушах;

• нарушение глотания (дисфагия);

• смазанность речи;

• двоение перед глазами (диплопия);

• нарушение координации (атаксия).

Симптомы, не относящиеся к очаговым, представленные изолированно, не следует расценивать, как транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или инсульт, поскольку они редко возникают вследствие фокальной ишемии головного мозга или кровоизлияния. Головокружение, спутанность сознания и дизартрия могут отражать как очаговый, так и неочаговый неврологический дефицит, в зависимости от того, сопровождаются ли они развитием других достоверно очаговых симптомов, и от того, в каких условиях они возникают.

Источник